Kopf oder Zahl

Mit was identifiziert sich die Bevölkerung? Speziell wenn’s ums Geld geht? Anfänglich zeigten Münzen immer ein Gott oder eine Göttin, oder ein Herrscher. In den letzten 200 Jahren aber immer die Zahl. Haben Sie sich schon gefragt, weshalb? Wir scheinen der Zahl mehr zu trauen als der Person. Kopf oder Zahl zeigt, wie die Menschen zum Tauschmittel Geld stehen. Der Wechsel von Kopf zu Zahl hatte tiefgreifende Folgen.

Kopf: eine Person, eine Persönlichkeit, Fokus auf Wer oder Was

Zahl: die reine Tauschfunktion, Fokus auf das Wieviel

Athena: Vertrauen in die Göttin

Athen. Tetradrachmon, um 450 v. Chr. Kopf der Göttin Athena mit Helm n. r., auf dem Helmkessel Palmette und drei schmückende Blätter vom Olivenbaum. Rs. Eule n. r. sitzend, dahinter Zweig vom Olivenbaum mit Blättern und Frucht sowie Mondsichel.

Athen. Tetradrachmon, um 450 v. Chr. Kopf der Göttin Athena mit Helm n. r., auf dem Helmkessel Palmette und drei schmückende Blätter vom Olivenbaum. Rs. Eule n. r. sitzend, dahinter Zweig vom Olivenbaum mit Blättern und Frucht sowie Mondsichel.

Das Verhältnis zwischen Stadt und Schutzgottheit wurde damals als eine Art Vertrag verstanden, bei der die Gottheit nur so lange verpflichtet war, ihre Hilfe zu gewähren, wie sie von den ihr anvertrauten Bürgern die ihr zustehende Verehrung erhielt.

Ob es nun die Hilfe Athenas war oder das Silber, das in den attischen Bergwerken bei Laurion gefunden wurde, oder die kompromisslose Machtpolitik der athenischen Demokratie, die Eulen, wie man in der Antike die Prägungen der Stadt nannte, waren Ende des 5. und Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr. die wichtigste Handelswährung im gesamten Mittelmeerraum.

Alexander der Grosse: als Gott abgebildet

Alexander III., König der Makedonen (336–323 v. Chr.). Drachme, 333–323 v. Chr. Kopf des Herakles mit Löwenskalp n. r.

Alexander III., König der Makedonen (336–323 v. Chr.). Drachme, 333–323 v. Chr. Kopf des Herakles mit Löwenskalp n. r.

Als Alexander, den man später den Grossen nennen sollte, aufbrach, um das Reich der Perser zu erobern, standen den 70 Talenten Silber in seiner Schatzkammer 200 Talente Schulden gegenüber. Er hatte mit diesem Geld Vorräte für sein Heer beschafft. 30 Tage würden sie reichen, eine knappe Zeitspanne, um ein Weltreich zu erobern! Alexander war zum Erfolg verdammt. Und tatsächlich verschaffte ihm sein Sieg beim Granikos im Mai 334 v.Chr. die Mittel, um seinen Feldzug fortan mit Hilfe der Beute zu finanzieren.

Dieser erste Sieg ermöglichte Alexander den Zugriff auf die reichen Städte des bisher von den Persern kontrollierten Kleinasien. Nach der Eroberung von Sardeis und Tarsos im Jahre 333 v. Chr. dürfte es gewesen sein, dass Alexander ein eigenes Bild für seine Silbermünzen einführte und damit eine Münzprägung initiierte, die alles bisher Gewesene in den Schatten stellte. Er wählte für die Vorderseite Herakles, den Stammvater seines Geschlechts, der als Vorkämpfer des Guten gegen das Böse galt und von Alexander persönlich verehrt wurde.

Julius Caesar: „Ich herrsche“

Römische Republik. Denar, geprägt unter der Aufsicht des Münzmeisters P. Sepullius Macer, 44 v. Chr. Kopf Caesars n. r., er trägt die etruskische Goldkrone.

Römische Republik. Denar, geprägt unter der Aufsicht des Münzmeisters P. Sepullius Macer, 44 v. Chr. Kopf Caesars n. r., er trägt die etruskische Goldkrone.

Zu Beginn des Jahres 44 v. Chr. verlieh der Senat von Rom Caesar eine ganze Reihe von Rechten, wie sie ein Römer nie zuvor besessen hatte. Caesar wurde zum Dictator auf Lebenszeit ernannt, durfte die Tracht des Triumphators tragen, so oft es ihm beliebte, und das eigene Bildnis wie ein hellenistischer Herrscher auf Münzen setzen.

Römische Kaiserzeit, Hadrian (117-138), Aureus

Römische Kaiserzeit, Hadrian (117-138), Aureus

Römische Kaiserzeit, Publius Aelius Hadrianus, Sesterz

Römische Kaiserzeit, Publius Aelius Hadrianus, Sesterz

Römische Kaiserzeit, Diokletian (284-305), Argenteus

Römische Kaiserzeit, Diokletian (284-305), Argenteus

Solidus des Constantin I: der Umzug von West-Rom zu Ost-Rom

Römische Kaiserzeit. Constantinus I. (307–337). Solidus, Trier, 314. Kopf des Constantinus mit Lorbeer- kranz n. r. Rs. Constantinus, rechts stehend, als Feldherr gekleidet, hält gemeinsam mit der links von ihm sitzenden Göttin Roma mit Helm, Schild und Speer den Weltenball in der Hand.

Römische Kaiserzeit. Constantinus I. (307–337). Solidus, Trier, 314. Kopf des Constantinus mit Lorbeer- kranz n. r. Rs. Constantinus, rechts stehend, als Feldherr gekleidet, hält gemeinsam mit der links von ihm sitzenden Göttin Roma mit Helm, Schild und Speer den Weltenball in der Hand.

Constantinus, genannt der Grosse: Wir glauben zu wissen, dass er fromm war, dass er sich als Werkzeug des einzigen, christlichen Gottes fühlte und dass er besessen war von dem Wunsch, den Christen den Weg an die Macht zu ebnen. Aber wissen wir das wirklich?

Wir besitzen zur Person des Constantinus unzählige Zeugnisse von antiken Historikern. Doch diese Historiker waren Christen und die interpretierten die Geschichte ganz in ihrem Sinne: Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft würde das Reich Gottes kommen, und einen Menschen musste man danach beurteilen, inwieweit er dies gefördert oder verhindert hatte. Gut war, wer förderte, schlecht, wer hinderte.

Brakteat: nicht die Person ist wichtig, sondern der Stand innerhalb der Hierarchie

Zürich. Abtei Fraumünster. Pfennig, 13. Jahrhunderts. Umschrift «ZVRICH», Kopf der Äbtissin von Fraumünster mit Haube.

Zürich. Abtei Fraumünster. Pfennig, 13. Jahrhunderts. Umschrift «ZVRICH», Kopf der Äbtissin von Fraumünster mit Haube.

Ludwig der Deutsche richtete 853 in Zürich eine neue klösterliche Gemeinschaft von Frauen ein, der seine Tochter Hildegard vorstehen sollte. Die Gründung von Konventen zur Versorgung unverheirateter Frauen der Herrscherfamilien war ein beliebtes Mittel der Zeit, um den königlichen Jungfrauen ein standesgemässes Leben zu ermöglichen und gleichzeitig mittels eines Familienmitgliedes die direkte Herrschaft über strategisch bedeutende Gebiete auszuüben.

So war die Äbtissin nun eine der Grossen des Reiches, stolz auf ihre Stellung, und genau so – als Äbtissin des Fraumünsters – liess sie sich seit Beginn des 14. Jahrhunderts auf ihren Münzen darstellen. Welche der Äbtissinnen es allerdings war, die die abgebildete Münze prägen liess, werden wir nie wissen. Die Person tritt hinter ihren Stand zurück. Wichtig ist nicht der Mensch, sondern das Amt und die Macht, die er ausübt.

Kratzquartier, Fraumünster und Münsterhof auf dem Altarbild von Hans Leu dem Älteren, um 1500. Bildquelle Wikipedia.

Kratzquartier, Fraumünster und Münsterhof auf dem Altarbild von Hans Leu dem Älteren, um 1500. Bildquelle Wikipedia.

Fresko von Paul Bodmer im Kreuzgang mit Szenen zur Gründungslegende des Fraumünsters. Bildquelle Wikipedia.

Fresko von Paul Bodmer im Kreuzgang mit Szenen zur Gründungslegende des Fraumünsters. Bildquelle Wikipedia.

Speziell gefertigte Münzwaagen wurden zu allen Zeiten zum Prüfen von Münzen auf Vollgewichtigkeit und Echtheit benutzt. Im Mittelalter dienten vor allem leicht zusammenlegbare Klappwaagen zum Abwiegen von Münzen und Edelmetall, da die Menge der geprägten Sorten nahezu unüberschaubar war. Die enthaltenen Gewichte lauteten dabei nicht auf eine bestimmte Maßeinheit wie Gramm oder Unze, sondern auf die entsprechenden Münznominale: Dukat, Taler oder Noble.

In Deutschland stammen die meisten Münzwaagen des 16.-18. Jahrhunderts aus Nürnberg oder Köln und waren regelrechte „Exportschlager“ dieser Städte. Noch im deutschen Kaiserreich waren kleine Schnellwaagen für die Überprüfung der 5-, 10- und 20-Goldmark-Stücke im allgemeinen Gebrauch.

Karl V, Bild von Tizian. Foto Wikipedia

Karl V, Bild von Tizian. Foto Wikipedia

Ludwig XIV, der Sonnenkönig. Foto Wikipedia

Ludwig XIV, der Sonnenkönig. Foto Wikipedia

Renaissance und Neuzeit: Bildnisse führender Persönlichkeiten

Karl V., König von Spanien (1516–1556), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (ab 1519). Halber Ducato, um 1552. Gepanzertes Brustbild Karls mit Lorbeerkranz n. r.

Karl V., König von Spanien (1516–1556), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (ab 1519). Halber Ducato, um 1552. Gepanzertes Brustbild Karls mit Lorbeerkranz n. r.

Karl V. nennt auf dieser Münze nur einen winzigen Ausschnitt seiner Besitzungen, und zwar gerade diejenigen, auf denen seine Macht im Wesentlichen beruhte. Die Neue Welt, die wir heute für so entscheidend halten, war dabei für Karl noch nicht der Rede wert.

Ludwig XIV., König von Frankreich (1643–1715). Louis d’or 1693, La Rochelle. Kopf Ludwigs n. r. Gewicht: 6.7 gr.

Ludwig XIV., König von Frankreich (1643–1715). Louis d’or 1693, La Rochelle. Kopf Ludwigs n. r. Gewicht: 6.7 gr.

Der Staatshaushalt Frankreichs basierte auf kurzfristigen Krediten von Privatleuten, die beim Eingang der Steuern mit hohen Zinsen zurückgezahlt wurden. Wollte man es nicht zum Staatsbankrott treiben, blieb nur ein eiserner Sparkurs. Und Ludwig XIV. war dazu bereit. Er liess sich ein kleines, in rotes Leder gebundenes Büchlein anfertigen, in das er persönlich alle Einnahmen und Ausgaben eintrug. So konnte der König zu jedem Zeitpunkt genau sagen, wie viel Geld in der Staatskasse lag. Und diese strenge Kontrolle lohnte. Bereits 1664 waren die Finanzen Frankreichs die gesündesten in Europa. Der Monarch konnte sogar einen Überschuss von einer halben Million Livres verzeichnen.

Groschen Zürich 1563: Symbole des aufkommenden Handels

Bis 1648 gehörte Zürich – der Reichsadler auf der Rückseite dieser Münze zeigt es – formell zum Heiligen Römischen Reich. Deshalb hielt sich die Stadt bei ihrer Münzprägung an die Bestimmungen der 1559 auf dem Reichstag zu Augsburg erlassenen Münzordnung. Danach sollte die Vorderseite die Herkunft des Geldes zeigen, was hier durch den Zürcher Schild ausgedrückt wurde. Gewicht: 2.44 gr Silber.

Bis 1648 gehörte Zürich – der Reichsadler auf der Rückseite dieser Münze zeigt es – formell zum Heiligen Römischen Reich. Deshalb hielt sich die Stadt bei ihrer Münzprägung an die Bestimmungen der 1559 auf dem Reichstag zu Augsburg erlassenen Münzordnung. Danach sollte die Vorderseite die Herkunft des Geldes zeigen, was hier durch den Zürcher Schild ausgedrückt wurde. Gewicht: 2.44 gr Silber.

Dafür mussten die Rückseiten der Münzen Reichsadler und die Wertangabe aufweisen. Der Adler trägt eine 3 auf der Brust, es handelte sich um ein 3-Kreuzer-Münze, einen sogenannten Groschen.

Dafür mussten die Rückseiten der Münzen Reichsadler und die Wertangabe aufweisen. Der Adler trägt eine 3 auf der Brust, es handelte sich um ein 3-Kreuzer-Münze, einen sogenannten Groschen.

Im Jahr 1587 herrschte Teuerung in Zürich; es gab viele Arbeitslose, und die Menschen hungerten. Der Zürcher Rat beschloss deshalb, zur Linderung der Not die Leute beim Strassenbau zu beschäftigen – eines der frühsten Beispiele für staatliche Arbeitslosenhilfe in der Schweiz. Unter der Leitung von städtischen Werkmeistern bauten in diesem Jahr ganze Heerscharen von Arbeitern die Zürichbergstrasse. Für diese harte Arbeit erhielten die Arbeiter sechs bis sieben Schillinge pro Tag, etwa zwei Groschen.

Die täglichen Arbeitszeiten waren genau geregelt. Auf den Baustellen musste man sich nach dem Tageslicht richten, es gab Unterschiede zwischen Sommer- und Winterarbeitszeit. Für die Zürcher Bauarbeiter dauerte der Arbeitstag im Sommer von vier Uhr morgens bis sechs Uhr abends, im Winter begann das Tagwerk bei Tagesanbruch. Unterbrochen wurde die Arbeit durch drei Ruhepausen für das Frühstück, den Imbiss und das Abendbrot. Jede weitere Absenz wurde mit zwei Schilling gebüsst.

Stadt Zürich Ende 16. Jahrhundert

Stadt Zürich Ende 16. Jahrhundert

Zürich um 1800 - 200 Jahre später.

Zürich um 1800 - 200 Jahre später.

Der Wechsel: nur Zahlen interessieren

Die erste Wechselbank wurde 1600 in Amsterdam gegründet. Im 17. Jahrhundert nahm die Bedeutung des Wechsels schlagartig zu. Dieses Buch ist eine Anleitung und Nachschlagewerk, wie Wechsel in den verschiedensten Städten aufgesetzt werden mussten.

Die erste Wechselbank wurde 1600 in Amsterdam gegründet. Im 17. Jahrhundert nahm die Bedeutung des Wechsels schlagartig zu. Dieses Buch ist eine Anleitung und Nachschlagewerk, wie Wechsel in den verschiedensten Städten aufgesetzt werden mussten.

Herbach, Johann Caspar: Einleitung zum Gründlichen Verstand der Wechsel-Handlung, 1716

Das Wechselgeschäft ist personifiziert durch die Person oben mit der Europa-Karte in der Hand. Unter dem Auge Gottes und der Krone. Zeichen, dass Gott und Recht diese Aktivität unterstützt. Neben ihr die Zeit (wie lange ist der Wechsel gültig?), der Zirkel (wo wird er eingelöst?), der Spiegel (Mahnung zur Vorsicht) und das Füllhorn als Symbol des Gewinnes. Zu Boden geworfen ist die Leier, Symbol des Müssiggangs. Unten Merkur, Gott des Handels und im Hintergrund eine emsige Handelsstadt.

Seit Napoleon hat die Zahl Vorrang auf den Münzen

Republik Frankreich, 5 Francs An 8.

Republik Frankreich, 5 Francs An 8.

Diese Münze wurde kurz nach der Revolution ausgegeben. Der neue Kalender galt ab 1792, d.h. „An 8“ ist das Jahr 1800. Napoleon führte 1806 den gregorianischen Kalender wieder ein.

Schweiz. Helvetische Republik. Neutaler zu 40 Batzen 1798.

Schweiz. Helvetische Republik. Neutaler zu 40 Batzen 1798.

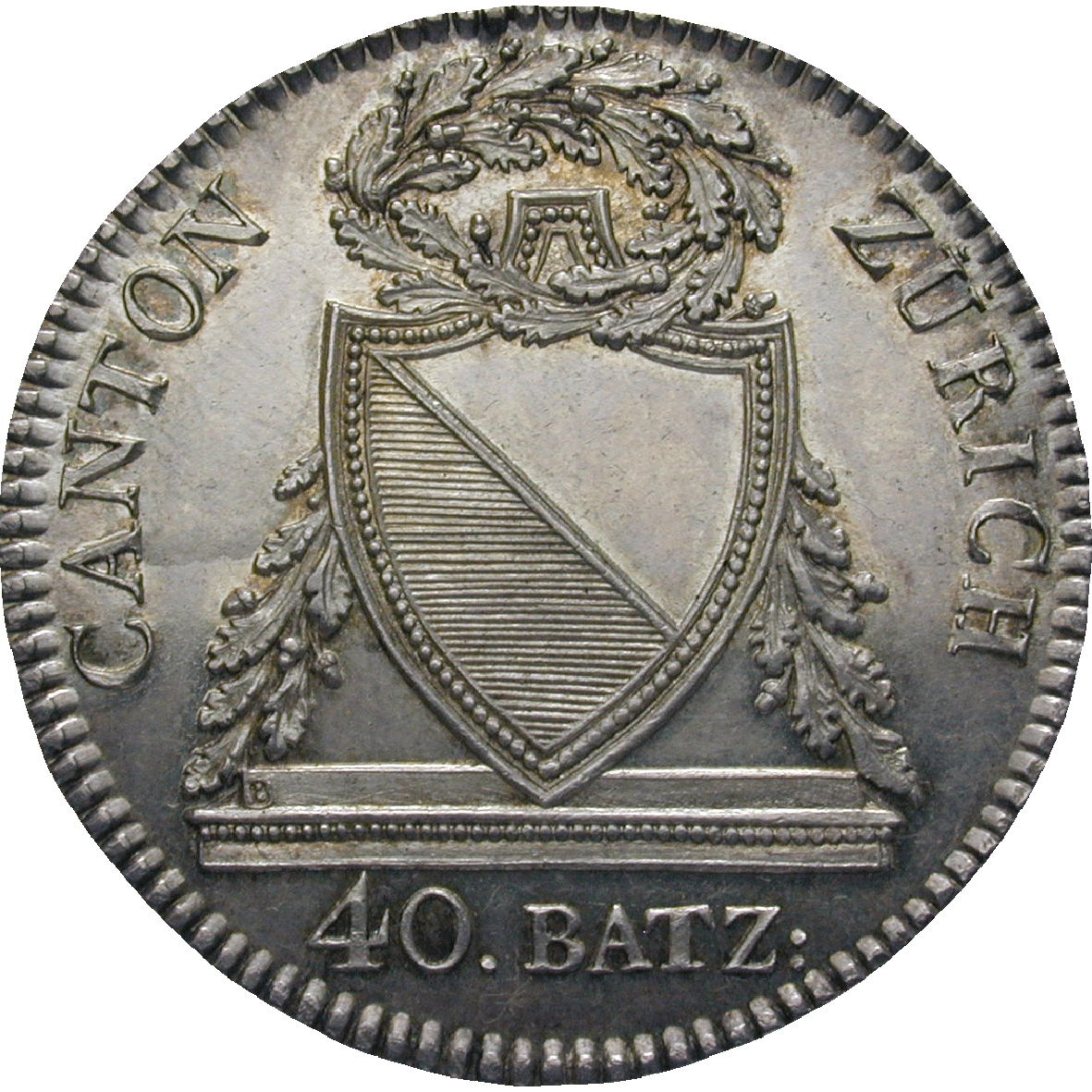

40 Batzen Zürich 1813

40 Batzen Zürich 1813

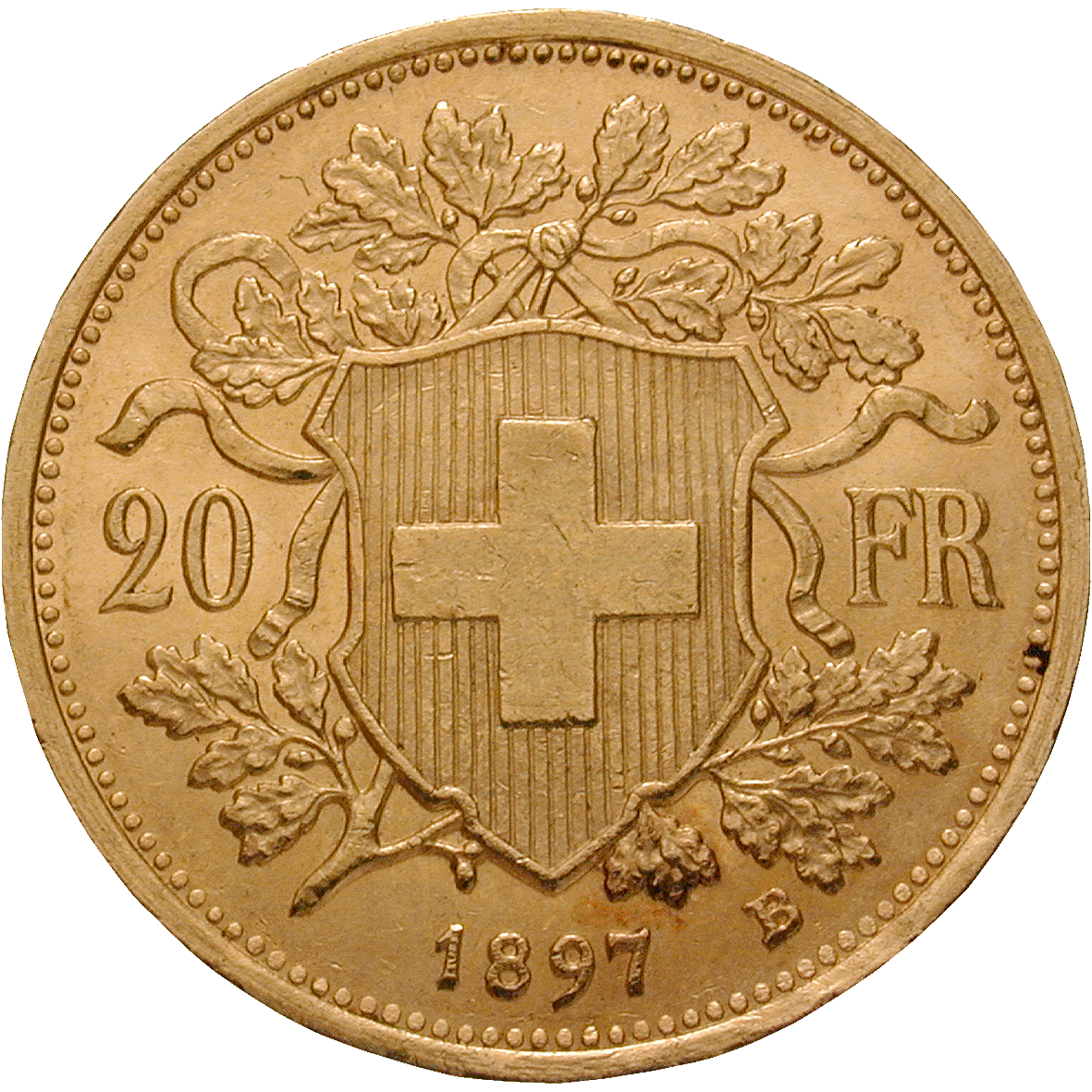

Schweizerische Eidgenossenschaft. 20 Franken 1883, Bern. Personifikation der Helvetia mit Diadem und Alpenrosenkranz n. l. Rs. Schweizer Wappen in Kranz von Eichen- und Lorbeerlaub.

Schweizerische Eidgenossenschaft. 20 Franken 1883, Bern. Personifikation der Helvetia mit Diadem und Alpenrosenkranz n. l. Rs. Schweizer Wappen in Kranz von Eichen- und Lorbeerlaub.

Schweizerische Eidgenossenschaft. 100 Franken 1925, Bern. Büste einer Frau in ländlicher Tracht n. l. vor Bergwelt. Rs. Schweizer Kreuz in Glorie über Wert und Jahreszahl, darunter Zweig von Alpenrosen.

Schweizerische Eidgenossenschaft. 100 Franken 1925, Bern. Büste einer Frau in ländlicher Tracht n. l. vor Bergwelt. Rs. Schweizer Kreuz in Glorie über Wert und Jahreszahl, darunter Zweig von Alpenrosen.

Das MoneyMuseum interessiert sich vor allem, wie es zum Übergang von Kopf zu Zahl auf der Münze kam. „Natürliche Entwicklung“, sagen die einen, und verkennen dabei die grosse Umwälzungen, die bis heute nachwirken. Folgende Beiträge dienen der Erläuterung dieses Umbruchs.

Von der Euklidschen Geometrie zur modernen Mathematik. Bis weit nach 1500 galt Euklid als das Lehrbuch des Rechnens schlechthin, im 17. Jahrhundert entwickelte sich aber eine ganz neue Art von Mathematik.

Rhythmus-Empfinden: Im Takt des Geldes - der Taktrhythmus. Gab‘s den Taktrhythmus schon immer, oder wann ist er entstanden? Der Autor geht der Ursache nach und findet Überraschendes.

Stadtluft macht frei - Geld ist überall. Der Schlüssel zur Entwicklung des einen, ausschliesslichen und reinen Tauschmittels liegt in der Stadtentwicklung, die ausschliesslich in Europa einen ganz speziellen Verlauf nahm. Hier am Beispiel von Zürich.

Die Schuldenexplosion. Prof. Sinn erklärt mit eindrücklichen Grafiken die neue Politik der Zentralbanken, welche zwar das System stabilisiert, aber das Fundament unseres Geldes untergräbt.

Die Bockelmann Thesen für den mündlichen Dialog präpariert und erklärt.