vor dem Geld

Arbeitsbuch Das Geld

von Eske Bockelmann

Lektion 1: Vorsicht mit Vor-Urteilen (17)

Das Buch fängt an mit dem Nibelungenlied (entstanden um 1200). König Gunther ist auf der Reise an den Hof des Attila und steht an einem Abend mit seinem ganzen Gefolge vor der Burg des Marktgrafen Rüdiger. Der heisst sie willkommen, beherbergt sie und sagt: «des will ich wesen gelt.» Was meint er damit? Will der Marktgraf etwa Geld sein?

Der Begriff Geld war dazumal noch unbekannt. Wir aber übersetzen gelt meist mit Geld. Das ist nicht korrekt. Wir überstülpen unsere Sicht auf frühere Zeiten und halten die Tauschmittel im Mittelalter für Geld. Weshalb? Es ist unser modernes Geld, das uns zum Fehler zwingt, es auch dort zu sehen, wo es historisch gar nicht vorgekommen ist. Es ist, als hätte uns Geld ein Muster ins Auge geätzt, und nun erscheint uns alles, was wir sehen, genau so gemustert. So falsch ist auch unser Denkmuster, Geld sei erfunden worden in der Absicht, den früheren Tauschhandel von Gut gegen Gut zu vereinfachen. Aber aus einem Tauschhandel, wie wir ihn in dieser Herleitung voraussetzen, kann Geld nicht entstanden sein, weil es dort bereits als entstanden vorausgesetzt wird. Man nennt dies einen Zirkelschluss in der Argumentation. Solche Vor-Urteile hindern uns daran zu erkennen, was Geld wirklich ist.

Was ist Gelt? Was ist Geld?

Lektion 2: Gaben - eine Welt ohne Geld (29)

Was Geld ist, wissen wir erst, wenn wir es davon unterscheiden können, was einmal kein Geld war. Menschen waren früher ausschliesslich in Gemeinschaften verbunden gewesen, die eine andere Art von Austausch pflegten: Sie pflegten diejenigen, die durch sie verbunden waren. Und diese Pflege ging vor allem mit Gaben einher. Gaben haben rein gar nichts zu tun mit unserem modernen Geld.

Ein archaischer Rest aus der Gabenkultur ist unser Mitbringsel. Bei einer Gelegenheit, die ein Mitbringsel erfordert, besteht die Verpflichtung nicht nur auf einer Seite, sondern zwischen beiden: überreichen und annehmen. Ein Mitbringsel, das diese Verpflichtung einlöst, setzt ihr nicht ein Ende; es löst sie ein, aber löst sie nicht auf. Ein Mitbringsel überreichen wir als Gabe, wir tauschen damit nicht gleich gegen gleich. Die Wechselseitigkeit, die berühmte Reziprozität solcher Verpflichtungen bezieht sich nicht allein auf die mitgebrachten Dinge, sondern umschliesst die ganze Beziehung.

Mit einem Geflecht von gegenseitigen Verpflichtungen stabilisierten sich frühe Gemeinschaften, und Gaben waren wichtiger Teil der Einlösung dieser Verpflichtungen. Gaben sind keine Geschenke, sie sind auch keine Zahlungen. Ein Überrest aus dieser Gabenkultur ist unser Mitbringsel, meist als Kleinigkeit überreicht. Wichtig ist das Überreichen des Mitbringsels sowie das Annehmen desselben. Bis in unsere Zeit hat sich diese kulturelle Verpflichtung erhalten.

Mit einem Geflecht von gegenseitigen Verpflichtungen stabilisierten sich frühe Gemeinschaften, und Gaben waren wichtiger Teil der Einlösung dieser Verpflichtungen. Gaben sind keine Geschenke, sie sind auch keine Zahlungen. Ein Überrest aus dieser Gabenkultur ist unser Mitbringsel, meist als Kleinigkeit überreicht. Wichtig ist das Überreichen des Mitbringsels sowie das Annehmen desselben. Bis in unsere Zeit hat sich diese kulturelle Verpflichtung erhalten.

Lektion 3: Gemeinschaft und Gesellschaft (39)

Bevor es zu Gesellschaften kommt, die mit Geld wirtschaften und über Geld vermittelt sind, war es für jeden Menschen entscheidend, dass er hineingeboren wurde in einen Stamm, eine Sippe, ein Dorf, eine civitas, oder allgemein: in eine Gemeinschaft.

Was jemand besitzt, bleibt nicht in seinem Besitz. Er muss es weitergeben, weil Besitz in solchen Gemeinschaften Besitz auf Zeit ist. Besitz unterliegt einer gemeinschaftlichen Zeit, einer Zeit, die von der Gemeinschaft abhängt, weil von ihr die Gemeinschaft abhängt. Besitz in diesem Sinn verbindet mit andern, statt von ihnen zu trennen. Was die gemeinschaftliche Verpflichtung jemandem abverlangt, leistet er in etwa so freiwillig, wie wir heute Steuern bezahlen – für die wir vom Finanzamt ja auch kein Zeichen der Dankbarkeit erwarten.

Die Heilige Sippe von Lucas Cranach der Ältere (1472-1553). Eine Sippe ist im allgemeinen eine Grossfamilie, mit gemeinsamer, gegebenenfalls erdachter Herkunft. Eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamer Abstammung. Die moderne Gesellschaft dagegen kennt eine ganz andere Verbindung unter den Mitgliedern, indem die Beziehungen wirtschaftlicher Natur sind. Jeder ist ein Geldsubjekt, Mittelpunkt seiner Welt, und durch das Geld von allen andern abhängig. Gesellschaft ist nicht Gemeinschaft, sondern - in aller Wirklichkeit so abstrakt wie es klingt - ein Vermittlungszusammenhang.

Die Heilige Sippe von Lucas Cranach der Ältere (1472-1553). Eine Sippe ist im allgemeinen eine Grossfamilie, mit gemeinsamer, gegebenenfalls erdachter Herkunft. Eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamer Abstammung. Die moderne Gesellschaft dagegen kennt eine ganz andere Verbindung unter den Mitgliedern, indem die Beziehungen wirtschaftlicher Natur sind. Jeder ist ein Geldsubjekt, Mittelpunkt seiner Welt, und durch das Geld von allen andern abhängig. Gesellschaft ist nicht Gemeinschaft, sondern - in aller Wirklichkeit so abstrakt wie es klingt - ein Vermittlungszusammenhang.

Lektion 4: Die Bedeutung des Grolls des Achilles (48)

Vom Groll des Achilles handelt die Ilias, eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Groll wird meist mit Zorn übersetzt, aber Groll sitzt tiefer: einen Groll hegt man gegen jemanden, im Gegensatz zum Zorn, der auflodert und sich wieder legt. Mit Schmähungen, Fluch und Groll wandten sich die Menschen einer archaischen Gemeinschaft gegen jemanden, wenn er deren Verpflichtungen nicht entsprach. So wie eine eingehaltene Verpflichtung Gemeinschaft herstellt und bekräftigt, wird Gemeinschaft geschwächt oder vernichtet durch die versäumte und missachtete Verpflichtung.

Agamemnon, dem die Heere auch der übrigen Könige unterstehen im Trojanischen Krieg, gibt Achilles Anlass zu klagen. Wenn eine fremde Stadt eingenommen wird, muss das Erbeutete unter den eigenen Leuten so verteilt werden, dass jeder den ihm gebührenden Anteil erhält. Mit einer solchen Gabe muss und will jeder seiner Stellung in der Gemeinschaft entsprechend geehrt sein. Agamemnon nimmt es damit zugunsten der eigenen Ehre nicht so genau, und so beschwört er das Unheil über die Griechen herauf. Erhält jemand seinen erwarteten Anteil an der Beute nicht, der seiner Stellung entspricht, ist dies sehr gravierend und bedeutet eine Minderstellung seines sozialen Status. Das ist ein Verstoss gegen die Grundfesten der damaligen Gemeinschaft. Weil es zu keiner Einigung kommt, grollt Achilles mit all seinen Konsequenzen. Davon berichtet die Ilias.

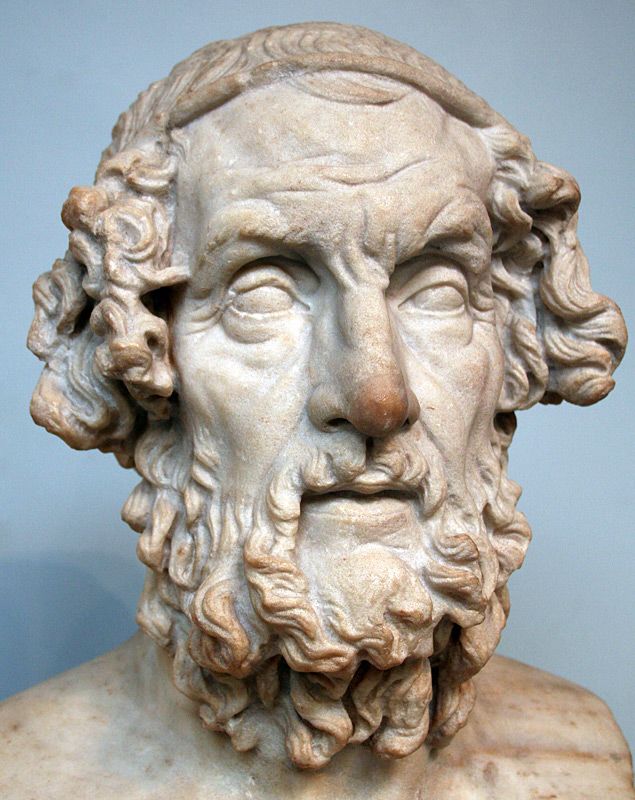

Kopf des Homer: der überlieferte Verfasser der Ilias; römische Kopie aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. eines hellenistischen Originals. British Museum, London. Die Ilias ist eines der ältesten Werke Europas und schildert einen Abschnitt aus dem Trojanischen Krieg. Entstehung im 8. oder 7. Jahrhundert v. Chr. Die Ilias beruht auf frühgeschichtlichen Mythen und Erzählungen und wird Homer zugeschrieben. In ihr geht es um die gerechte, dem sozialen Status jedes Einzelnen angemessene Verteilung von Beute. Jegliches Ungleichgewicht geht einher mit Erhöhung oder Erniedrigung des sozialen Status. Unzufriedenheit in der Verteilung hat es schon früh gegeben, und interessant ist wie archaische Gesellschaften mit diesem Problem umgingen.

Kopf des Homer: der überlieferte Verfasser der Ilias; römische Kopie aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. eines hellenistischen Originals. British Museum, London. Die Ilias ist eines der ältesten Werke Europas und schildert einen Abschnitt aus dem Trojanischen Krieg. Entstehung im 8. oder 7. Jahrhundert v. Chr. Die Ilias beruht auf frühgeschichtlichen Mythen und Erzählungen und wird Homer zugeschrieben. In ihr geht es um die gerechte, dem sozialen Status jedes Einzelnen angemessene Verteilung von Beute. Jegliches Ungleichgewicht geht einher mit Erhöhung oder Erniedrigung des sozialen Status. Unzufriedenheit in der Verteilung hat es schon früh gegeben, und interessant ist wie archaische Gesellschaften mit diesem Problem umgingen.

Lektion 5: Gelt als Zahlung - archaische Zahlungsmittel (64)

Gelt ist ein altgermanisches Wort. Gelt und religio gehören zusammen: Gelt als eine geschuldete Leistung, religio heisst Verpflichtung. Natürlich muss aus Gelt einmal Geld geworden sein, das steht ausser Frage. Geld war aber nicht von Anfang an als Keim im Gelt angelegt gewesen.

Beim Wort Zahlung müssen wir darauf achten, nicht unser gegenwärtiges Geldverständnis überzustülpen. Auch im Mittelalter wurde gezahlt, aber diese Zahlungen müssen ohne Geld erfolgt sein, es wurde nicht mit Geld gezahlt. Eine Zahlung im archaischen Sinn haben wir noch bei den Steuern und den Strafen, die wir zwar mit Geld bezahlen; aber mit der Zahlung von Steuern oder Strafen bringt es uns nichts weiter ein, als dass diese Verpflichtung eingelöst ist. Das war auch bei der archaischen Zahlung so. Eine archaische Gemeinschaft durchzieht dicht und umfassend Verpflichtungen, die ihr Grund und Gewähr leisten. Sie bilden ein ganzes Netz aus Schuldigkeiten, in dem wechselseitig alle aneinander gebunden sind.

Wo es um archaische Zahlungen geht, ist Gelt sowohl die Schuld als auch ihre Einlösung. Das ist ein wichtiger Unterschied zur modernen Zahlung mit Geld, was für uns – genau deswegen – schwer verständlich ist. Angesichts der Einheit von Schuld und Einlösung, von Leistung und Gegenleistung verstehen wir nun, weshalb der Marktgraf Rüdiger sagen konnte, er wolle Gelt sein: Er wolle bei einem allfälligen Verlust es ihnen vergelten, ohne den Verlust verursacht zu haben. Von dieser Einheit kommt auch das Konzept der Schuldknechtschaft: Wer seine Schuld nicht einzulösen vermag, bleibt dem andern sich selber schuldig und kann ihm daher nur sich selber überlassen. Wenn nicht mit etwas anderem, hat er sich selber als Zahlung zu überlassen, dann fällt er selbst dem Gläubiger zu und geht in Schuldknechtschaft.

Die archaische Zahlung

Lektion 6: Zahlungsmittel und Geld (75)

Die vielerlei Verpflichtungen, die zwischen den Mitgliedern einer archaischen Gemeinschaft bestehen und Zahlungen erfordern, formen eine Art von Recht innerhalb dieser Gemeinschaft. Die Verpflichtungen konnten mit der Zeit auch mit Zahlungen geleistet werden. Aber ein Federschmuck ist deswegen nicht Federgeld, die Speerspitze nicht Speergeld. Sie sind Mittel zur Zahlung, sie sind Zahlungsmittel. In Muschelketten nur frühe Formen von Geld zu sehen, ist so grundverkehrt, als würde man zehn Tage Gefängnis als «Naturalgeld» für das entsprechende Vergehen deuten. Dennoch stellt diese Ansicht heute den allgemeinen Stand der Wissenschaft dar.

Ein Beispiel: Mesopotamien umfasste einst die Reiche von Sumerern, Babyloniern und Assyrern auf einem grossen Gebiet um die beiden Ströme Euphrat und Tigris. Das Zwischenstrom-Land. Durch die getrockneten Lehmtafeln, die zu Hunderttausenden gefunden wurden, haben wir Einblick in das Wirtschaftsleben von damals. Es war eine wirtschaftliche Organisation grössten Umfangs, und ohne Geld. Und doch wollen moderne Fachleute auch hier Erscheinungen entdeckt haben, die eine moderne Geldwirtschaft ausmachen. Banknoten hätte es gegeben, Kredite und Schulden in Geld, Wechsel, Fonds und Aktien. Dem ist aber nicht so.

Traditionelle Gesellschaften sind hierarchisch organisiert. Die Stellung einer Person und damit deren Prestige hängt nicht etwa davon ab, wie viel die Person besitzt, sondern davon, wie viele Gaben sie den anderen Mitgliedern der Gesellschaft übergeben hat. Gaben in traditionellen Gesellschaften sind weder Geld in unserem Sinn noch Geschenke. Der Empfänger einer Gabe ist zur Weitergabe oder zu einer Gegengabe verpflichtet. Missachtet er diese Regel wiederholt, wird er geächtet oder gar aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Federrollen für Brautzahlung auf Santa Cruz, Salomonen. Ohne die Übergabe von Federrollen einer bestimmten Güte, konnte niemand auf Santa Cruz, auf den Salamonen, heiraten. Die Rollen wurden aus den Rücken- und Brustfedern des Roten Honigfresservogels hergestellt. Hunderte Vögel liessen ihr Leben, damit eine Federgeldrolle entstand. Die Herstellung setzte das Wissen und Können von drei Spezialisten voraus und konnte Monate dauern. Das Ansehen einer Rolle bemass sich nach der Farbintensität der Federn.

Traditionelle Gesellschaften sind hierarchisch organisiert. Die Stellung einer Person und damit deren Prestige hängt nicht etwa davon ab, wie viel die Person besitzt, sondern davon, wie viele Gaben sie den anderen Mitgliedern der Gesellschaft übergeben hat. Gaben in traditionellen Gesellschaften sind weder Geld in unserem Sinn noch Geschenke. Der Empfänger einer Gabe ist zur Weitergabe oder zu einer Gegengabe verpflichtet. Missachtet er diese Regel wiederholt, wird er geächtet oder gar aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Federrollen für Brautzahlung auf Santa Cruz, Salomonen. Ohne die Übergabe von Federrollen einer bestimmten Güte, konnte niemand auf Santa Cruz, auf den Salamonen, heiraten. Die Rollen wurden aus den Rücken- und Brustfedern des Roten Honigfresservogels hergestellt. Hunderte Vögel liessen ihr Leben, damit eine Federgeldrolle entstand. Die Herstellung setzte das Wissen und Können von drei Spezialisten voraus und konnte Monate dauern. Das Ansehen einer Rolle bemass sich nach der Farbintensität der Federn.

Lektion 7: Sind Münzen Geld? (91)

Heute gelten Münzen ausnahmslos als Geld, und niemand stellt sich die Frage, ob sie je etwas anderes gewesen sein könnten. Die Münze erscheint uns heute geradezu als der Inbegriff von Geld, als seine natürliche Form. Trotzdem, Münzen waren kein Geld. Die Griechen bezeichneten Münzen als nummus, was am besten mit Norm zu übersetzen ist. So wie Gewichtsnormen schon bei den Babyloniern bestanden haben. Die Griechen bezeichneten Münzen auch als nomisma, gr. das Gesetzte, das Festgelegte. Man wählte 3 ½ Gramm Silber als eine Grundnorm, und so wies eine griechische Drachme 3 ½ Gramm Silber auf. Man verwendete auch das 4-Fache und so sind die meisten griechischen Münzen Tetradrachmen. Später kam auch das 8-Fache dazu, z.B. im Taler. So hat sich diese Norm von damals bis ins 20. Jahrhundert bewahrt.

Münzen waren normierte Zahlungsmittel im Gegensatz zu nicht normierten Zahlungsmitteln, wie wir sie im MoneyMuseum in einer grossen Vielfalt ausstellen. Auch Tiere und sogar Sklaven waren Zahlungsmittel, die man allerdings nur einzeln abzählen, nicht aber unterteilen konnte. Und früher galt bei den Römern das Kleinvieh als Norm und Massstab, lateinisch pecus, von dem sich pecunia ableitet, jenes Wort, das heute so strikt als Geld missdeutet wird.

Lektion 8: Märkte, aber noch kein Markt (106)

Die meiste Zeit verfügte keine Stadt, egal in welchem Land, über Markt oder Marktplatz. In der griechischen Welt ist es nur Athen, das dazu übergeht, an einem festen Versammlungsplatz, der Agora, auch begrenzte Märkte abzuhalten. Neben den Bauern, die auf den Markt kommen, um eigene Erzeugnisse zu verkaufen, treten dort vereinzelt auch Händler auf, um Waren feilzubieten. Ein solcher Händler hiess bei den Griechen kapelos, zu deutsch Höker.

Lektion 9: Die Schätzung – Aristoteles erklärt (118)

Was bei einem Tausch in Antike und Mittelalter entscheidend ist, ist immer ein Gefühl der Angemessenheit, eine Schätzung. Dieses Gefühl ist keine blosse Privatangelegenheit, sondern allgemein bindend, eine Angelegenheit der Gemeinschaft. Aristoteles, Philosoph in Athen, Mitte 4. Jahrhundert, gilt als berühmtester erster Theoretiker des Geldes. Im Buch der Ethik geht es um Gerechtigkeit, um die Mitte des richtigen Masses. Bei der Verteilung in einer Gemeinschaft und beim Tausch brauche es Ausgleich, und ein gerechter Ausgleich müsse die Ungleichheit der Beteiligten berücksichtigen. Wenn diese Art von Proportion beim Ausgleich beachtet werde, verwirkliche man Vergeltung und Gegenleistung, und dies sei die Grundlage der Polis, der griechischen Gemeinschaft. Es sind, wie Aristoteles darstellt, unbedingt vier Grössen zu berücksichtigen, wenn es um gerechten Ausgleich geht: nicht nur die zwei getauschten Güter, sondern auch die beiden Tauschenden selbst. Denn für die Gesellschaft sind die Einzelnen ungleich, haben unterschiedliche Bedeutung.

Was nach Gleichheit und Proportion getauscht wird, muss irgendwie vergleichbar sein und Münzen sind dazu da, diese Vergleichbarkeit zu leisten, so schreibt Aristoteles. Er bestimmt das Eine, das alle Dinge vergleichbar mache, nicht als Wert oder in Zahlen Berechenbares, sondern als Bedürfnis. Aristoteles denkt nicht daran anzugeben, wie sich der Wert von etwas berechnet, sondern beschreibt, unter welchen Umständen ein Preis für angemessen und gerecht gelten darf.

Aristoteles widmet sich auch ausführlich dem Thema Besitz und Erwerb. Er schreibt, dass der Erwerb von Münzen, um wieder Münzen zu erwerben, keine Schranke habe, ganz im Gegensatz zum wahren und natürlichen Reichtum (plutos), und sei daher widernatürlich. Denn dies widerspreche der Vorstellung, dass die getauschten Dinge einander angemessen sein sollen.

Lektion 10: Gewinn ohne Verlust? (137)

Noch eines fehlt in dieser langen und stabil währenden Welt ohne Geld: der Handel. Notwendig ist der Handel als Austausch, wo es um Dinge geht, die in der eigenen Gemeinschaft nicht vorhanden und nicht zu beschaffen sind. Der Handel über die Grenzen der eigenen Gemeinschaft ist streng zu unterscheiden von einem Handel innerhalb von ihr. Im Innern bleibt der Handel klein, und nur der Handel mit dem Aussen ergibt einen Handel im Grossen. Wenn beim Fernhandel von Gewinn die Rede ist, ist es anders als beim Kapelos (Händler) kein Profit. Gewinn sind die in der Ferne eingehandelten Waren. Es wird nicht erst ein Profit ermittelt durch Vergleich zwischen Ladung und Rückfracht, die ergeben müsste, dass der Wert der Rückfracht den Wert der Ladung übersteige. So ist auf den hunderttausenden von Tontafeln im Alten Mesopotamien zwar von Gewinn im Handel die Rede ist, aber niemals von Verlusten.

Man spricht vom langen 16. Jahrhundert, weil die damaligen Umwälzungen und Auswirkungen weit ins nachfolgende Jahrhundert reichen und deren Ursprünge weit vor 1500 liegen. Diese Phase offenbart Änderungen, die für die Geschichte des Geldes von grosser Bedeutung sind.

Mit den Kaufleuten setzt im spätmittelalterlichen Europa ein Wandlungsprozess ein: das Profitstreben. Langfristig sollte dieser Prozess den Adligen ihr Monopol auf die Führungsrolle nehmen. Mit mächtigen Handelsorganisationen wie der Hanse und reichen Kaufmannsdynastien wie den Medici oder den Fuggern setzte sich ein Prozess in Gang, der auch politische Konsquenzen hatte.

Grund dafür war eine neue Macht: Das Kapital, das den Adligen notorisch fehlte.

Lektion 11: «Ich hätte nicht gedacht, dass er auch nur einen Esel vergelten könnte!» (149)

Das ist die Volkssage des Fortunatus. Anfang des 16. Jahrhunderts beginnt die Verbreitung des Fortunatus als eines jener «Volksbücher», da kein Verfasser angegeben war. Zu diesen «Volksbüchern» zählen auch der Eulenspiegel und das Buch von Doktor Faustus. In ganz Europa ist der Fortunatus präsent und über 200 Jahre lang findet dort die Geschichte vom nie versiegenden Portemonnaie viele Leser. Die Erstausgabe war bereits 1509.

Fortunatus erhielt von der Glücksgöttin einen Säckel mit nie versiegenden Münzen drin. Mich erinnert das an die Bitcoin-Millionäre 2017 oder an Lotto-Gewinner, die plötzlich über grossen Reichtum verfügen. Was macht nun Fortunatus mit seinem neuen Reichtum? Er ist sich der Wirkung seines Kapitals nicht bewusst. Als Erstes geht er in ein Wirtshaus und lässt sich gut bedienen. Er will Pferde kaufen, und der Wirt zeigt ihm drei wertvolle Rappen. Als Fortunatus einen lokalen Grafen für diese drei kostbaren Pferde überbietet, lässt dieser ihn ins Gefängnis werfen. Er habe wohl das Geld gestohlen, und Rechtshoheit übt der Graf aus. Das kostet ihn fast das Leben.

Fortunatus übersah die vorherrschenden Gesellschafts-Ordnung. Seine Lehre: Ihm wird klar, dass er fortan sein Leben auf einer Lüge aufbauen muss, denn er darf das Geheimnis des «nie versiegenden Säckels» niemandem anvertrauen. Fortunatus beobachtet sorgsam, wie Edelleute sich benehmen. Er legt sich eine Identität zu, indem er sich einen Knecht und zwei Pferde anschafft. Auch als er später in seine Heimatstadt zurückkehrt und sich einen Palast baut, konstruiert er sich die Identität eines Adligen. Denn Bargeld allein hätte den Argwohn der Gesellschaft geweckt. So erwirbt er Hof und Gut eines verarmten Grafen und verfügt damit auch über Leute, so wie es sich für Adlige gehört.

Der Erfolg dieses Volksbuches im 17. und 18. Jahrhundert zeigt, dass es einerseits mehr und mehr dieser Geldglücklichen gegeben haben muss, dass aber die Bevölkerung die Quelle des Geldreichtums nicht recht verstand und nur staunte.

8 Holzschnitte aus dem Volksbuch Fortunatus.

Lektion 12: Leben von Kauf und Verkauf (157)

Die Gesellschaft des Mittelalters war mit Kauf und Verkauf durchaus vertraut, aber sie lebte nicht wie die unsere von Kauf und Verkauf. Es hat im Folgenden einen historischen Umbruch gegeben zwischen den Gemeinwesen, die das Benötigte zur Hauptsache über wechselseitige Verpflichtungen verteilen, und einer Gesellschaft, deren Versorgung in der Hauptsache über Kauf und Verkauf verläuft. Die feudalistischen Verhältnisse wurden durch kapitalistische verdrängt, und zwar zuerst in Westeuropa und in Teilen des Mittelmeerraums, und nirgends sonst auf der Welt.

Wichtig ist zu erklären, warum dieser Bruch im Bereich Europa und des Mittelmeerraums geschah und nicht irgendwo sonst. Dieser Umbruch ist im Booklet «Im Takt des Geldes» eingehender erklärt. Für sich genommen war der Reichtum an Münzen, den der zunehmende Fernhandel ermöglichte, noch immer eine Sackgasse. Wie es im Fortunatus beschrieben ist: Noch um 1500 mündete selbst ein grösstmögliches Münzvermögen in die Anschaffung von Land und Leuten, in eine Herrschaft also, von der man ordentlich feudal leben konnte. Das Vermögen kam ins Land, um dort Ruhe zu finden, nicht um dort weiter als Tauschmittel zu agieren und zu kursieren. Dazu fehlten im Land immer noch die Möglichkeiten. Spanien ist ein Beispiel dafür: Viel Edelmetall strömte ins Land nach 1500, und trotzdem war Spanien gegen Ende des 16. Jahrhunderts bankrott.

Eske Bockelmann, Im Takt des Geldes. Zur Genese modernen Denkens, ebook 2013.

Lektion 13: Die Neustadt (164)

1218 fertigte der König und spätere Kaiser Friedrich II. Bern die sog. Handfeste aus, einen Basisvertrag über die Rechte dieser Stadt. Er enthielt die Verfügung, dass die Feudalherren die Bürger der Stadt von all den Diensten ausnehmen, die sonst den Feudalherren zustehen. An deren Stelle forderten sie lediglich eine Zinszahlung. Das Interesse galt dem Handel. «Jeder, der an diesen Ort kommt und hier bleiben will, soll in Freiheit hier wohnen können», heisst es im Schriftstück. Daher kommt das Schlagwort: Stadtluft macht frei. Es kam zu dieser Zeit zu einer bedeutenden Zahl neuer Stadtgründungen. Es handelte sich um gezielte Gründungen durch die Territorialherren und nicht um ältere Siedlungen, die irgendwann zu Städten erhoben wurden. Es mussten damals viele Menschen unterwegs gewesen sein, d.h. nicht mehr fest gebunden in ihrem Raum und an eine Herrschaft. Wenn Menschen in derart grosser Zahl frei genug waren, diese Städte zu besiedeln, bestand ganz offenbar die Notwendigkeit, sie neu zu binden.

Diesen Leuten boten sich herrenlose Länder im Überfluss dar. Denn es gab viele, nicht in festem Besitz befindliche Wälder, Heiden und Sümpfe, die nur der Gewalt der Territorialherren unterstanden. Sich dort festzusetzen, genügte eine einfache Ermächtigung. Der Rechtsausdruck für diese neuen Siedlungen, villae novae, zeigt an, dass sie Neuankömlinge, Fremde, Siedler waren.

Ein Grund lag im enormen Bevölkerungswachstum, das Europa zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert erlebte. Es war eine Freiheit negativen Ursprungs: dass Menschen aus dem Verband, in dem sie gehalten und versorgt waren, herausgefallen sind. Für sie war das gleichbedeutend mit der Not, neue Versorgung finden zu müssen. Etwas Ähnliches erleben wir heute, wo viele Menschen in der geldvermittelten Gesellschaft nicht mehr zurechtkommen, das notwendige Geld nicht mehr erwirtschaften können und aus der Gesellschaft rausfallen. Für diese Schicht ist es vordringlich, neue Versorgungswege zu finden.

Altstadt - Neustadt. Neben der Altstadt siedelte man die Neuzuzügler, die Immigranten in der Neustadt an, die zum Teil ausserhalb der Stadtmauer lag. Hier im Bild sieht man die Kirchgasse stadtauswärts, oberhalb des Grossmünsters in Zürich. Diese Siedlungen wurden ab dem Spätmittelalter von den Territorialherren bewusst forciert, um jenen Teil der Bevölkerung, der aus der Feudalgesellschaft rausgefallen ist, zu kontrollieren. “Stadtluft macht frei” war das nicht ganz uneigennützige Versprechen, da der Territorialherr Abgaben in Münzen verlangen konnte. Und hier bildete sich langsam die Notwendigkeit, mit Käufen und Verkäufen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten - bis im 16. Jahrhundert diese neue Form des Wirtschaftens allgemein wurde.

Altstadt - Neustadt. Neben der Altstadt siedelte man die Neuzuzügler, die Immigranten in der Neustadt an, die zum Teil ausserhalb der Stadtmauer lag. Hier im Bild sieht man die Kirchgasse stadtauswärts, oberhalb des Grossmünsters in Zürich. Diese Siedlungen wurden ab dem Spätmittelalter von den Territorialherren bewusst forciert, um jenen Teil der Bevölkerung, der aus der Feudalgesellschaft rausgefallen ist, zu kontrollieren. “Stadtluft macht frei” war das nicht ganz uneigennützige Versprechen, da der Territorialherr Abgaben in Münzen verlangen konnte. Und hier bildete sich langsam die Notwendigkeit, mit Käufen und Verkäufen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten - bis im 16. Jahrhundert diese neue Form des Wirtschaftens allgemein wurde.

Lektion 14: Eine neuartige Abhängigkeit entsteht (171)

Das Verhältnis von Kauf und Verkauf tritt nun nicht nur vereinzelt, sondern in einem mehr und mehr systematischen Zusammenhang an die Stelle der persönlichen Abhängigkeit und Verbindung zwischen höher und niedriger Gestellten. Und dies hat Auswirkung: Herrenhöfe geben ihre Werkstätte auf, wenn deren Produkte besser auf einem städtischen Markt zu erstehen sind; liegt ein Weinberg zu weit entfernt, wird er verkauft und der Wein lässt sich über eine näher gelegene Handelsstrasse beziehen; Grund und Boden wird als Erblehen an Bauern gegeben, Leibeigene werden freigelassen. Wenn die Möglichkeiten zunehmen, etwas über Kauf zu erwerben, geht dies notwendig Hand in Hand mit einer zunehmenden Abhängigkeit davon.

Es sind gerade Schulden, worin sich die massive Zunahme von Käufen und Verkäufen am deutlichsten niederschlägt. Und es kommt bald zu einer grossen «Geldkrise». Eigentlich ist es keine Krise des Geldes, sondern eine Krise auf dem Weg zum Geld. Es sind nicht die Münzen, die überhand nehmen, sondern die Anlässe, wo es der Tauschmittel bedürfte; und diese fehlen.

Wenn allgemein Kauf und Verkauf das Wirtschaften bestimmen, wird diejenige Art von Gewinn, die vorher nur der Höker macht, zu einem allgemeinen und die Gesellschaft bestimmenden Phänomen. Und so gibt es mit Beginn des 17. Jahrhunderts auch die Vorstellung eines über die Münze hinausgehenden Geldbegriffs, eines Begriffs von Geld, der dem unseren entspricht.

Lektion 15: Ein Preis für alle Dinge (184)

Auf dem Lande fehlte es bald an Arbeit und Brot. Es fehlte an Arbeit, weil es an dem Geld fehlte, das sie kostet und das für sie zu zahlen wäre; und weil es an Arbeit fehlte, die bezahlt wird, fehlte es allen an Geld, die darauf angewiesen wären, für ihre Arbeit Geld zu bekommen – und so fehlte es ihnen an Geld, auf das sie angewiesen wären, um davon Brot zu kaufen, da dieses Brot nun Geld kostete. So hängt das Leben aller an dem, was sie brauchen, sobald sie von Kauf und Verkauf zu leben und folglich abzuhängen beginnen: am Geld. Und so grenzenlos, wie sich damit die Abhängigkeit aller vom Geld erweist, so grenzenlos ist, wo es ausbleibt, die Armut – eine neue, bisher unbekannte Art von Armut. Und so konstatiert der Engländer Edward Misselden: Geld ist jetzt zum Preis für alle Dinge geworden, was am Anfang nicht so war.

Free Trade or, The Meanes To Make Trade Florish. London 1622. Darin werden die Ursachen für den Zerfall des Handels im Königreich aufgedeckt. Geld wird zum ersten Mal als Subjekt, die Ware als Objekt dargestellt. Von Missenden stammt der Satz: “Geld ist jetzt zum Preis für alle Dinge geworden”; damit ist Geld zum ersten Mal feststellbar. “And Money, though it be in nature and time after Merchandize, yet forasmuch as it is now in use become the chiefe.” “We say, that an Artizan or workeman, cannot worke without tooles or instruments: no more can a Merchant trade without money.”

Free Trade or, The Meanes To Make Trade Florish. London 1622. Darin werden die Ursachen für den Zerfall des Handels im Königreich aufgedeckt. Geld wird zum ersten Mal als Subjekt, die Ware als Objekt dargestellt. Von Missenden stammt der Satz: “Geld ist jetzt zum Preis für alle Dinge geworden”; damit ist Geld zum ersten Mal feststellbar. “And Money, though it be in nature and time after Merchandize, yet forasmuch as it is now in use become the chiefe.” “We say, that an Artizan or workeman, cannot worke without tooles or instruments: no more can a Merchant trade without money.”