Brauchen wir Geld?

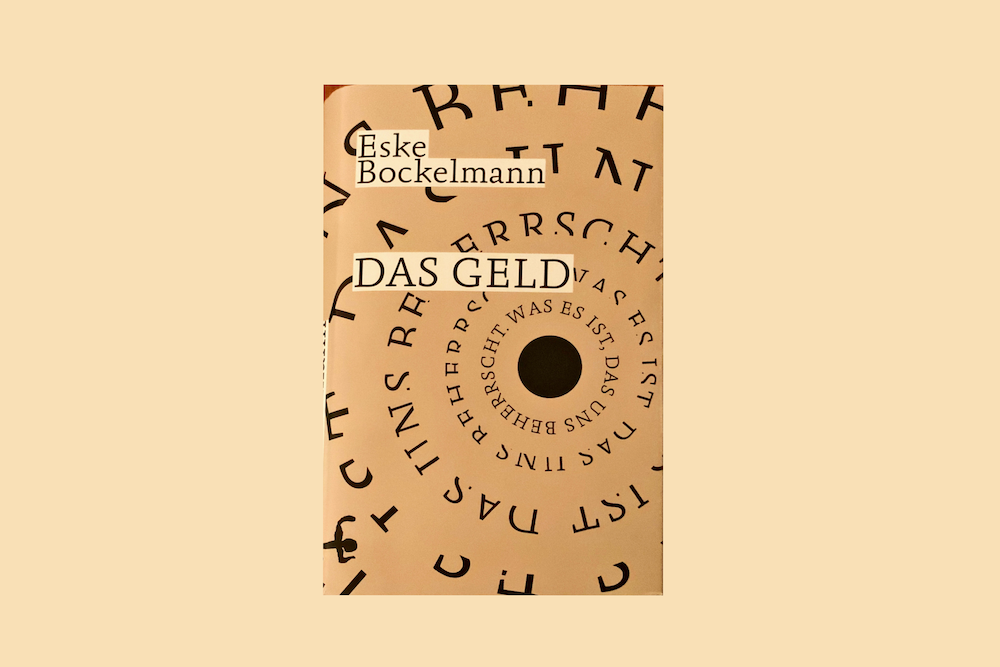

Arbeitsbuch: Das Geld

was es ist, das uns beherrscht

von Eske Bockelmann, Berlin 2020

Was erwartet Dich in dieser Lektüre?

Wir benutzen Geld so selbstverständlich, dass wir kaum noch hinterfragen, was Geld eigentlich ist. Genau diese Frage beantwortet Eske Bockelmann in seinem Buch „Das Geld. Was es ist, das uns beherrscht“. Auf 300 Seiten beschreibt er detailliert, wie Gesellschaften ohne Geld organisiert waren und wie im Lauf der Geschichte das entstand, was wir heute unter Geld verstehen. Dieses Arbeitsheft fasst das umfangreiche Buch zusammen und bietet Dir einen komprimierten Einstieg in ein komplexes Thema.

Wie ist das Dokument aufgebaut?

Das Arbeitsbuch fasst Bockelmanns Werk Kapitel für Kapitel zusammen. Sein Buch „Geld“ ist chronologisch gegliedert in drei Teile, die logisch aufeinander aufbauen: „Vor dem Geld“, „Mit dem Geld“, und der Ausblick „Nach dem Geld“.

Wer hat dieses Dokument erarbeitet?

Der Text ist von Jürg Conzett, Gründer des MoneyMuseums verfasst. Dies in strikter Anlehnung an das Originalbuch von Eske Bockelmann, Kapitel für Kapitel, mit Angabe der Seitenzahl im Originalbuch. Eske Bockelmann ist klassischer Philologe und Germanist. Seit seiner Habilitation lehrt er an der TU Chemnitz. Bockelmann hat das Thema Geld und Geldwirtschaft wiederholt in grundlegenden Büchern und Aufsätzen diskutiert, darunter z.B. „Im Takt des Geldes“ (2004) und „Das Geld“ (2020).

Was kannst Du von dieser Lektüre lernen?

- Du erfährst, wie erst Geld Gemeinschaften zu Gesellschaften macht und kannst diese beiden Begriffe analytisch trennen

- Du bekommst einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Phänomens Geld, von der Gabenkultur zur eigentlichen Geldwirtschaft

- Du erkennst, seit wann Geld zum allumfassenden Medium wurde

- Du kannst grundlegende Faktoren wie „Preis“, „Wert“ und „Mehrwert“ unterscheiden

- Du verstehst, was unser modernes Geld ausmacht und welche Wechselwirkung es auf seine Nutzer:innen ausübt

- Du bewertest die Vergangenheit nicht mehr nach unseren Maßstäben, indem Du durch unsere heutige Brille schaust, sondern nimmst die Perspektive der damaligen Menschen ein. So vermeidest Du einen methodischen Zirkelschluss.