Neujahrsblätter

der Zürcher Feuerwerker-Gesellschaft

Zürich besaß kein stehendes Heer, sondern eine Bürgermiliz, die auch die schwierige Disziplin der Artillerie meisterte. Verantwortlich dafür war die Gesellschaft der Constaffleren und Feuerwerker, die einmal im Jahr prachtvolle Einblattdrucke herausgab. Sie erzählen uns davon, was man in der frühen Neuzeit können musste, um Geschütze erfolgreich einzusetzen.

Am zweiten Septemberwochenende findet in Zürich jährlich das Knabenschießen statt. Es ist eine letzte Erinnerung daran, dass Zürich in der frühen Neuzeit kein stehendes Heer besaß, sondern eine Bürgermiliz, also Soldaten, die im zivilen Leben anderen Berufen nachgingen.

Am zweiten Septemberwochenende findet in Zürich jährlich das Knabenschießen statt. Es ist eine letzte Erinnerung daran, dass Zürich in der frühen Neuzeit kein stehendes Heer besaß, sondern eine Bürgermiliz, also Soldaten, die im zivilen Leben anderen Berufen nachgingen.

Nun hat ein Milizheer sowohl Vorteile als auch Nachteile. Als wichtigsten Vorteil erkannten die Militärtheoretiker schon früh, dass ein Milizsoldat nicht nur für Geld, sondern für seine Heimat kämpft und damit ganz andere Risiken einzugehen bereit ist. Auf der anderen Seite wusste man aus der Praxis, dass ein Freizeitsoldat auf die Perfektionierung seiner militärischen Ausbildung wesentlich weniger Zeit und Engagement verwenden konnte als ein Berufssoldat. Dies fiel besonders bei den Heeresabteilungen ins Gewicht, bei denen eine aufwändige Ausbildung notwendig war, so im Bereich des modernen Artillerie-Wesens. Eine Kanone oder einen Mörser gezielt und effektiv einzusetzen ist ein komplexer Vorgang, der viel mathematisches und physikalisches Grundwissen und noch mehr praktische Übung braucht. Und die war nicht so schnell und einfach zu erwerben.

Niederlage führt zur Gründung der Feuerwerker-Gesellschaft

Die Zürcher mussten das am eigenen Leibe erfahren. Im ersten Villmergerkrieg, in dem die reformierten Städte Zürich, Bern und Schaffhausen gegen ein Bündnis von katholischen Ständen kämpften, versagte die Zürcher Artillerie kläglich vor den Stadtmauern von Rapperswil. Ihrem Kommandanten Hans Rudolf Werdmüller standen 7.018 Mann Infanterie, 326 Dragoner und 19 Geschütze zur Verfügung. Damit hätte die Belagerung eigentlich erfolgreich sein müssen, aber vor allem die Artillerie war zu wenig zu gebrauchen. Gleich am ersten Tag der Belagerung wurden innerhalb von neun Stunden 60 Schüsse abgegeben. Zum Erfolg vermerkt der Schultheiß von Rapperswil in seinem Tagebuch, dass „von denen aber in der Stadt niemand geschädigt [wurde] als ein ehrlicher Mann aus dem Umland, dem auf der Schanze ein Schenkel weggeschossen wurde, woran er sofort starb.“

Nach einem ganzen Tag schwerstem Beschuss nur ein einziges Opfer! Tatsächlich gelang es den Zürchern innerhalb eines guten Monats schwerstem (und sehr teurem!) Artilleriefeuer „nur“ 34 Häuser mehr oder weniger zu zerstören. Die Artillerie schoss weder die Mauern sturmreif, noch demoralisierte sie die Bürger von Rapperswil in ausreichendem Maße, dass diese die Stadttore geöffnet hätten. Am 10. Februar 1656 musste die Zürcher Streitmacht zutiefst gedemütigt abziehen. Und natürlich diskutierte man in ganz Zürich, wie man so ein Versagen in Zukunft würde vermeiden können.

Bereits ein Jahr später entschied der Stadtrat, die Artillerie neu aufzustellen. Ein Verwandter des vor Rapperswil so grandios gescheiterten Hans Rudolf Werdmüller initiierte eine lockere Diskussionsrunde gebildeter Offiziere, die sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen im Artilleriewesen austauschten. Dieser Heinrich Werdmüller hatte wie viele andere in Zürich ein militärisches Amt: Er diente als Unter-Zeugherr, hatte also die Aufsicht über die im Zeughaus gelagerten Kanonen und Bombarden.

1686 wurde aus diesem losen Diskussionskreis eine offizielle Institution, die „Gesellschaft der Constaffleren und Feuerwerker“, die in Zürich heute noch als „Feuerwerker-Gesellschaft“ fortgeführt wird.

Sinn und Aufgabe der „Feuerwerker-Gesellschaft“ war es, ihre Mitglieder im Gebrauch von Kanonen und Bombarden so zu schulen, dass sie in der Lage waren, die im Zeughaus gelagerten Waffen optimal einzusetzen.

Neujahrsblätter vermitteln militärische Grundkenntnisse

Wie Geschütze für eine Belagerung eingesetzt werden sollen: Grundlagen zur Aufstellung von Kanonen und Mörsern. Neujahrsblatt der Feuerwerksgesellschaft im Jahr 1708.

Wie Geschütze für eine Belagerung eingesetzt werden sollen: Grundlagen zur Aufstellung von Kanonen und Mörsern. Neujahrsblatt der Feuerwerksgesellschaft im Jahr 1708.

So eine Gesellschaft war genau wie jeder heutige Verein darauf angewiesen, dass seine Mitglieder die Unkosten mit ihren Beiträgen deckten. Diese Mitgliedsgebühren wurden traditionell in einer Art Zeremonie am Berchtoldstag überbracht. Der Berchtoldstag wird noch heute am 2. Januar in der Schweiz mit einem Feiertag begangen. Woher der Name kommt, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Einen heiligen Berchtold gab es sicher nicht. Aber auch, dass der Begriff an die wilde, von Frau Perchta angeführte Jagd erinnert, ist nicht erwiesen.

Wie auch immer, im 17. Jahrhundert schickten die Zürcher Bürger an diesem Tag ihre festlich gekleideten Kinder zu den verschiedenen Gesellschaften, die sie mit ihren Gebühren unterstützten. Die Kinder gaben die Geldbeträge der Eltern ab, die man bildhaft als Stubenhitz bezeichnete, also als das Geld, mit dem die Stube, in der man sich traf, geheizt wurde. Natürlich konnten auch andere Unkosten aus so einem Betrag beglichen werden. Die Kinder erhielten dafür einen Schluck Wein und Backwerk und erstmals im Jahr 1644/5 von dem Verein, der die Kosten der Bürgerbibliothek schulterte, einen hübschen Kupferstich, auf dem sich ein Bild mit einem Gedicht verband.

Das erste Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1689

Neujahrsblatt von 1689

Neujahrsblatt von 1689

Erstmals im Jahr 1689 gab auch die Feuerwerker-Gesellschaft so ein Neujahrsblatt aus. Es ähnelt in seiner Gestalt durchaus den anderen Neujahrsblättern und verbindet einen Kupferstich mit einem lehrreichen Gedicht: Die weise Athena-Minerva zeigt dem etwas desperat wirkenden Ares-Mars, wie er eine Kanone zu richten hat. Dazu liegt das geeignete Instrumentarium auf dem Tisch vor ihr. Im Feld rechts oben eilt Fama mit ihrer langen Trompete herbei, um allen klar zu machen, welch großen Ruhm es durch das Artilleriewesen zu gewinnen gibt.

Das Gedicht betont, dass man erst Wissen erwerben muss, bevor man sich ruhmreich in den Krieg stürzen kann:

- Was der Musen Kunst ersinnet

- Was Minervas Hirn erdacht

- Und der Mars jemals beginnet

- muss hier werden eingebracht.

Im Vordergrund rechts sind die verschiedenen Geräte und Werkzeuge zu sehen, die es brauchte, um eine Festung wie die, deren Plan auf Athenas Tisch liegt, sturmreif zu schießen.

Anders als die bisherigen Neujahrsblätter scheint die Zielgruppe nicht die Zürcher Jugend gewesen zu sein, sondern die Mitglieder der Feuerwerker-Gesellschaft, denen mit diesen Abbildungen das theoretische Wissen vermittelt werden sollte, das sie bei den praktischen Manövern brauchten. Wir müssen auch daran denken, dass gerade die einfacheren Bürger, die man in der Artillerie natürlich auch nötig hatte, sich wahrscheinlich ein umfangreiches Handbuch nicht hätten leisten können.

Mit einer Petarde das Tor einer Festung aufbrechen

Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1720.

Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1720.

Viele Neujahrsblätter vor 1751 halten sich an ein festgelegtes Schema, das optimal zur Wissensvermittlung geeignet ist. Wir illustrieren dies an dem Blatt von 1720, das sich mit der Petarde beschäftigt. Unter einer Petarde verstand man eine kleine Bombe, die man benutzte, um gewaltsam die Tore einer Befestigungsanlage aufzubrechen.

Die große mittlere Darstellung zeigt, wie dieser Sprengkörper appliziert und angezündet wird. Die vier kleinen Bilder illustrieren Details zur Herstellung einer Petarde. In Reimen wird alles berichtet, was man zu Petarden wissen muss, unter anderem dass sie ein bisschen aus der Mode gekommen waren, da es zu Beginn des 18. Jahrhunderts nicht mehr möglich war, so nahe an den Eingang einer Festung heranzukommen, als dass eine Petarde Sinn gemacht hätte.

Neuen Zyklus der Neujahrsblätter der Feuerwerker-Gesellschaft von 1751. Titelblatt

Ein neuer Zyklus beginnt im Jahr 1751

Ein neuer Zyklus beginnt im Jahr 1751

Im Jahr 1750 hatte man alle Themen abgehandelt, die man des Abhandelns wert hielt. Gleichzeitig hatte sich die Artillerie derart weiterentwickelt, dass die alten Blätter teilweise nicht mehr auf dem neuesten Stand zu sein schienen. Deshalb begann die Feuerwerker-Gesellschaft einen neuen Zyklus von Neujahrsblättern herauszugeben.

Befestigung der Artillerie auf offenem Feld.

Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1764.

Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1764.

Dieser neue Zyklus war wesentlich didaktischer angelegt als der erste. Nun wurden die einzelnen Lektionen in unterschiedliche Aufgaben aufgeteilt, die es nacheinander zu beherrschen galt. Wir illustrieren das ein einem Beispiel: Ein Problem, das sich jeder guten Artillerie stellte, war die Frage, wie man bei einer Belagerung die Geschütze auf offenem Feld vor der Festung verteidigen konnte. Dabei hatten sich in der Vergangenheit leicht transportable, geflochtene Gestelle bewährt, die ein Mitglied des Artilleriekorps vor Ort schnell anfertigen können musste. Das wurde bei Manövern geübt. Die Darstellung zeigt uns genau, wie man diese Geflechte herstellte: Man pflanzte Stangen in den Boden, umwand sie mit biegsamen Weidenruten und füllte das Innere mit Erde aus.

Doch dieses Neujahrsblatt belässt es nicht dabei. Es formuliert verschiedene Aufgaben, die der Milizsoldat nacheinander bei den Übungen bewältigen solle. 1764 sind wir bereits bei der 33. Aufgabe angekommen, nämlich bei der Herstellung einer Batterie aus Flechtwerk (links), der Anfertigung von Schanzkörben (Aufgabe 34 - in der Mitte) und der Zusammenstellung einer Batterie aus Schanzkörben und Faschinen (Aufgabe 35 - rechts).

Wir sehen an dieser Stelle, wie sehr sich die Didaktik gegenüber dem 17. Jahrhundert verändert hat. Während die ersten Blätter auf leicht einprägsamen Verse mit illustrierenden Darstellungen setzten, gab man im 18. Jahrhundert den Soldaten konkrete Aufgaben samt einer schriftlichen Anleitung.

Zweites Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1690

Der Unterschied zwischen Kanone und Mörser

Der Unterschied zwischen Kanone und Mörser

Aber kehren wir zurück zu unseren frühen Neujahrsblättern. Das 1690 ausgegebene Neujahrsblatt illustriert, wozu die Artilleriekunst Ende des 17. Jahrhundert genutzt wurde. Wir sehen auf der linken Seite eine Belagerungsszene. Eine mit modernen Bastionen verstärkte Stadt wird beschossen. Der Kupferstich illustriert, welch unterschiedlichen Zweck eine Kanone (links) und ein Mörser (rechts) hatten: Während die Kanone mit ihrer geraden Schussbahn die Bastion zum Einsturz bringen soll, zielt der Mörser im hohen Bogen über die Mauer, um das Innere der Stadt in Schutt und Asche zu legen.

- Die Stücke, die Mörser und ander Geschütze!

- So blitzen und krachen wie Donner und Blitze,

- Wenn Jupiter zornig am Himmel erscheint,

- und alles in Asche zu kehren vermeint.

Damit beginnt der Text des Neujahrsblattes. Er vergleicht die Wirkung, die Kanonen - zu dieser Zeit gerne als „Stücke“ bezeichnet - und Mörser auf eine Stadt haben, mit der vernichtenden Kraft der Blitze des Gottes Jupiter.

Dass die Feuerwerker aber auch einen ganz anderen Zweck erfüllen können, sieht man im Hintergrund rechts. Dort steigt über einer friedlichen Stadt ein prachtvolles Feuerwerk auf. Es illustriert, dass die Wurzeln der öffentlichen Feuerwerke, wie wir ein Beispiel am Abend des „Züri-Fäscht“ erleben können, bis weit in die frühe Neuzeit zurückreichen, als ein großartiges Feuerwerk der Stolz jedes Artilleristen war.

Wobei wir natürlich wissen, dass das Züri-Fäscht wesentlich jünger ist. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass die Zürcher auch im 17. Jahrhundert Feste feierten, bei denen sie sich an Feuerwerk erfreuten.

Die Kunst, eine Festung zu erobern

Nicht nur Kanone und Mörser gehörten zu den Waffen der frühneuzeitlichen Artillerie. Viel gefährlicher waren die Minen, mit denen ein geschultes Artillerie-Korps selbst modernsten Festungen gefährlich werden konnte.

Nicht nur Kanone und Mörser gehörten zu den Waffen der frühneuzeitlichen Artillerie. Viel gefährlicher waren die Minen, mit denen ein geschultes Artillerie-Korps selbst modernsten Festungen gefährlich werden konnte.

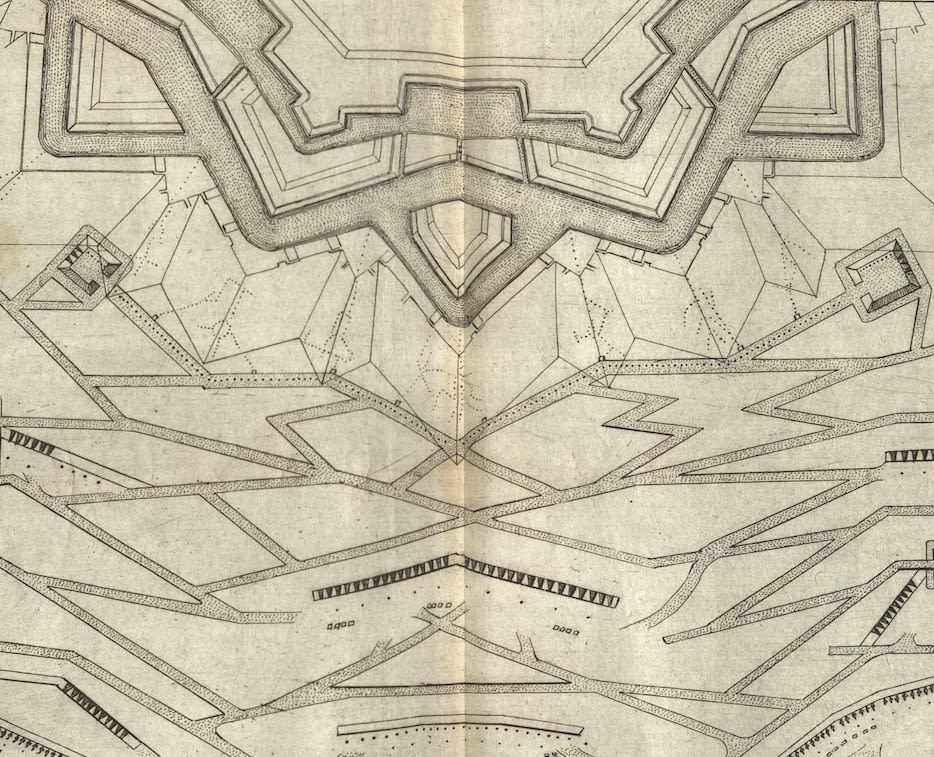

Wir dürfen nicht vergessen, dass angesichts der Artillerie auch die Stadtbefestigungen aufgerüstet wurden. Wie das Neujahrsblatt von 1707 illustriert, wichen die einfachen, aufgemauerten Stadtmauern einer komplexen Anlage, der verschiedene Bastionen in unterschiedlicher Höhe vorgelagert waren. Diese neuen Befestigungen hatten alle eines gemeinsam: Sie bestanden nicht mehr aus senkrechten Steinmauern, sondern aus mit Steinen verstärkten Erdwällen mit einem möglichst flachen Neigungswinkel, so dass die Wucht der Geschütze optimal aufgefangen und absorbiert werden konnte. Eine komplett erhaltene Festung vom Beginn des 18. Jahrhunderts können wir heute noch in Neuf-Brisach bewundern. An der Luftaufnahme wird deutlich, wie schwierig es sein konnte, durch so einen Stern von Bastionen ins Innere der Stadt zu gelangen.

Es war schwierig, aber nicht unmöglich. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts beherrschten die Militärs eine Technik, mit der man auch solchen Festungen zu Leibe rücken konnte. Nicht etwa, indem man sie direkt beschoss - das wäre pure Verschwendung kostbarer Ressourcen gewesen. Stattdessen gruben die Belagerer systematisch Laufgänge, und zwar nach einem allen Militärtheoretikern bekannten System, das uns das Neujahrsblatt von 1707 zeigt. Über diese Gänge näherten sich die Pioniere systematisch den Festungsmauern. Waren sie unter ihnen angelangt, dann sprengten sie diese mit einer Mine. Der Gang stürzte zusammen und riss die Bastion mit sich, eröffnete so einen Eingang, durch den eine Armee den Sturmangriff beginnen konnte.

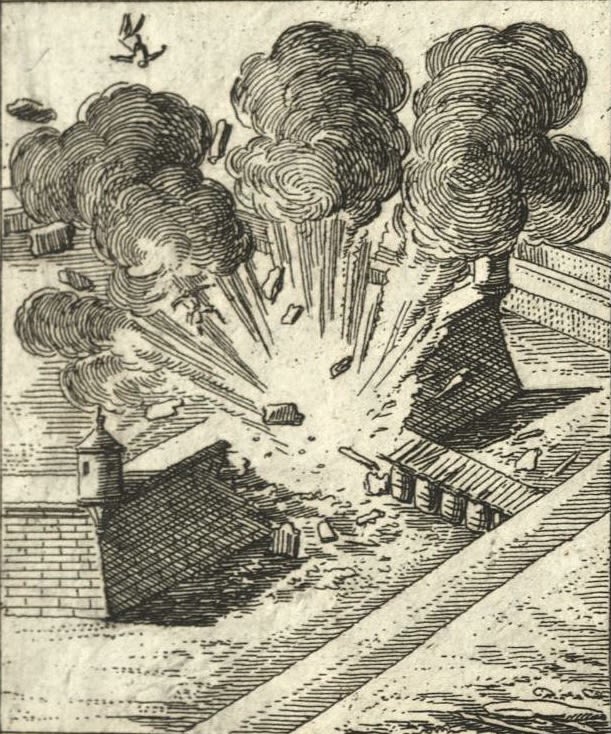

Natürlich musste auch diese Technik geübt werden, wie uns das Neujahrsblatt von 1691 illustriert. Die Mitglieder der Feuerwerker-Gesellschaft hatte anlässlich einer ihrer Übung einen unterirdischen Laufgang gebaut. Wir sehen den Eingang dazu ziemlich genau in der Mitte der Abbildung, leicht links unterhalb der gewaltigen Rauchwolke, die durch die Explosion der Mine ausgelöst wurde und die im Ernstfall einer Bastion großen Schaden zugefügt hätte.

Der Bau von Laufgräben vor einer Festung. Das Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1707.

Der Bau von Laufgräben vor einer Festung. Das Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1707.

Eine typische Festung vom Anfang des 18. Jahrhunderts: Neuf-Brisach von oben gesehen. Foto: Norbert Blau 2003. cc-by 3.0.

Eine typische Festung vom Anfang des 18. Jahrhunderts: Neuf-Brisach von oben gesehen. Foto: Norbert Blau 2003. cc-by 3.0.

Eine Mine bringt eine Bastion zum Einsturz: Ausschnitt aus dem Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1714.

Eine Mine bringt eine Bastion zum Einsturz: Ausschnitt aus dem Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1714.

Eine siegreiche Armee zieht durch die gesprengte Bresche in die feindliche Stadt ein. Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1714.

Eine siegreiche Armee zieht durch die gesprengte Bresche in die feindliche Stadt ein. Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1714.

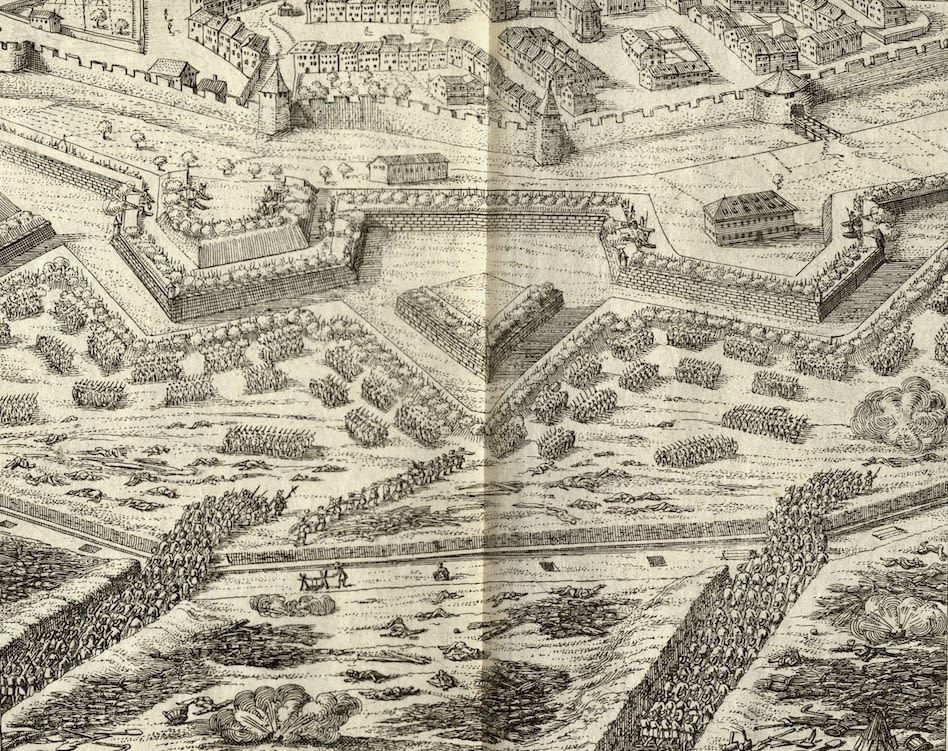

Neujahrblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1712

Wie Laufgräben angelegt und genutzt wurden, zeigt uns das Neujahrsblatt des Jahres 1712.

Wie Laufgräben angelegt und genutzt wurden, zeigt uns das Neujahrsblatt des Jahres 1712.

Was hier kaum zum Ausdruck kommt, ist die Angst und die Gefahr, in der sich diejenigen befanden, die unter Einsatz ihres Lebens die niedrigen Laufgräben bauten. Denn auch die Verteidiger blieben nicht müßig. Sie legten Gegengräben an, um bereits außerhalb der Stadt die Gräben der Gegner zu orten und unschädlich zu machen: Stießen sie auf einen feindlichen Gang, zündeten sie eine eigene Mine, und die feindlichen Pioniere wurden bei der Arbeit verschüttet. Gelegentlich kam es zu einem Kampf unter der Erde, wenn die feindlichen Pioniertrupps aufeinander stießen. Quellen erzählen von den schrecklichen Gefechten, die auf engstem Raume und im tiefsten Dunkel stattfanden.

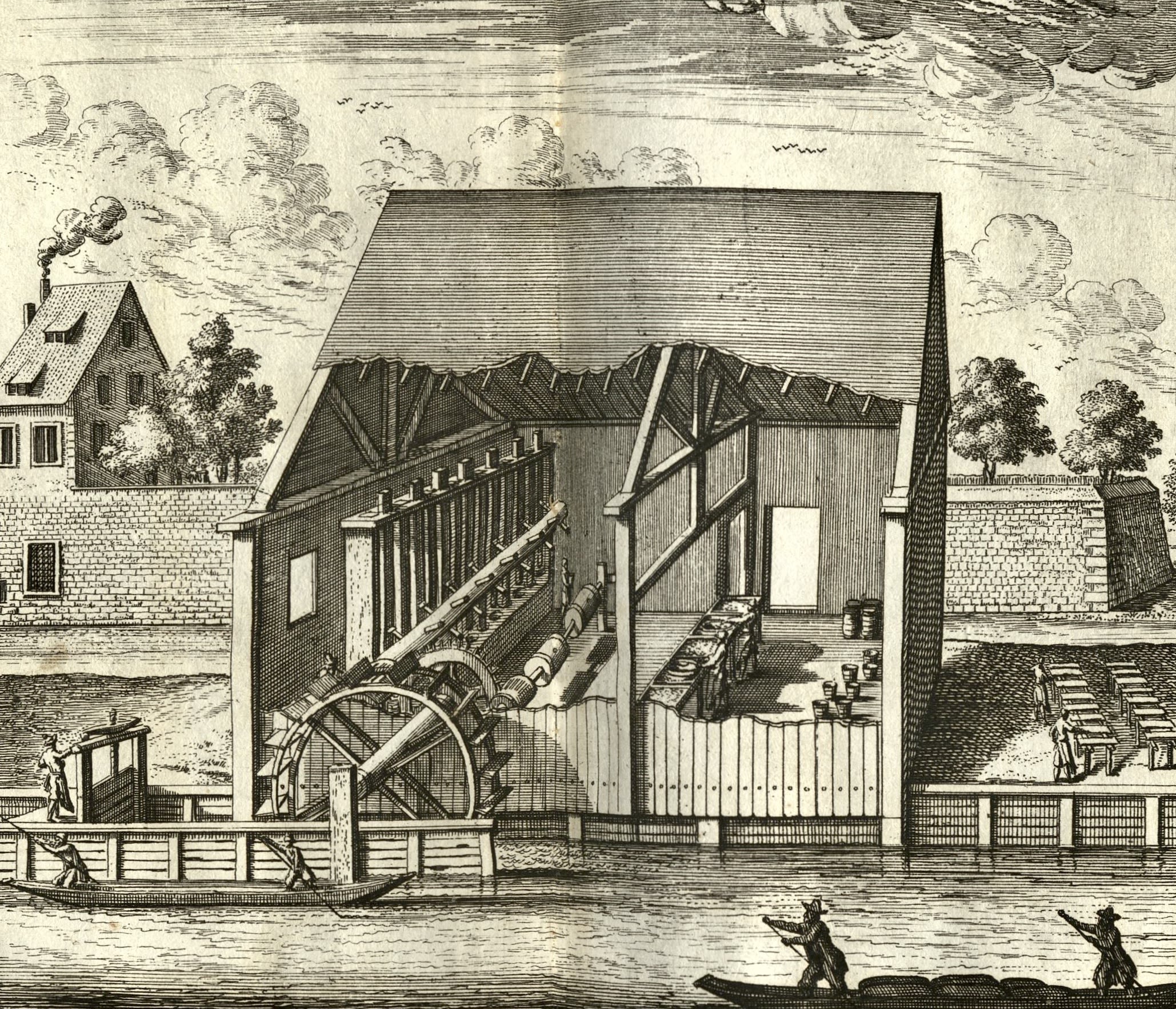

Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft von 1725

Die Kunst, gutes Pulver zu machen

Die Kunst, gutes Pulver zu machen

Noch viele Details zur Kunst der Artilleristen könnte man anhand der Neujahrsblätter erzählen. Wir beenden unseren Text mit einem Blick auf die Pulvermühle, in der die Zürcher ihr Pulver erzeugten. Sie lag natürlich nicht in der Stadt, wie uns diese Zeichnung eindeutig klar macht. Denn Pulver zu erzeugen, war gefährlich. Oft genügte ein einziger Funke, um das ganze Gebäude in die Luft zu jagen. Die Nürnberger Pulvermühle soll in den Jahren zwischen 1532 und 1780 insgesamt acht Mal explodiert sein!

Zürich verfügte sogar über zwei Pulvermühlen. Die eine lag bei Höngg auf der Werdinsel. Sie kann aber auf dieser Darstellung nicht gemeint sein kann, da sie erst 1753 erbaut wurde. Die andere Pulvermühle hatte ihren Sitz in Altstetten an der Limmat.

Wir sehen auf der großen Abbildung, dass „Mühlräder“ vor der Erfindung der Dampfmaschine nicht nur zum Mahlen von Getreide, sondern für viele andere gleichförmige Tätigkeiten eingesetzt wurden. In unserem Fall trieb das Mühlrad eine Stampf- oder Pochmühle an, mit der die Bestandteile von Schießpulver zu einem Konglomerat vermengt wurden. Der gereimte Text teilt uns mit, was es für die Produktion von Pulver brauchte:

- Zu dessen Satz wir dann sechs Teil Salpeter holen

- Von Schwefel einen Teil und einen Teil von Kohlen

- Das Zeug wird in die Grube aus Eichenholz getan

- Und da fein wohl gestampft. Man gießt auch Wasser dran.

- Dass nichts verstaube da. Dann wird durch vieles Sieben

- Das Pulver recht gekörnt und alles durchgetrieben

- Auf einem runden Holz, das Mehl wird neu benetzt

- Und nochmals in den Stampfer zum Stoßen hingesetzt.

Es brauchte also viel Wissen, um als Milizsoldat zu bestehen, damals und heute. 1798 wurde die Feuerwerker-Gesellschaft nach dem Sieg Napoleons über die Schweiz aufgelöst. Sie gründete sich 1806 wieder. Tatsächlich nahm sie zu diesem Zeitpunkt auch den Brauch der Neujahrsblätter wieder auf, allerdings konzentrierten sich die Beiträge von da an nicht mehr auf die Ausbildung der Gesellschaftsmitglieder, sondern auf die große Vergangenheit des Schweizer Militärs.

Der Blick zurück überdeckte, wie wenig Chancen ein einzelner Ort wie Zürich gegen die großen nationalen Heere der Franzosen und Russen gehabt hatte.

Übrigens, noch heute pflegt die Feuerwerker-Gesellschaft den Brauch, Neujahrsblätter herauszugeben. Jedes Jahr werden sie am 2. Januar im Zunfthaus „Zur Meisen“ verkauft.