Wir und das Fremde

Ausstellung von Ursula Kampmann

„Das Fremde bezeichnet etwas, das als abweichend von Vertrautem wahrgenommen wird, das heisst, als etwas tatsächlich oder vermeintlich Andersartiges und weit Entferntes.“

Ist das schon seit Jahrhunderten so? War die Fremde immer etwas, das als angsterregend wahrgenommen wurde? Um diese Frage zu klären, reisen wir zurück in die Vergangenheit. Als Transportmittel dient uns kein Flugzeug, keine Kamelkarawane, sondern Bücher aus der Bibliothek des MoneyMuseums. In fünf Stationen zeigen wir, wie sich unser Blick aufs Fremde langsam erweitert und verändert hat. Wir spannen den Bogen von Marco Polos Reisebericht über seinen Aufenthalt im Reich des Kublai Khan vom Ende des 13. Jahrhunderts bis hin zu Erich Scheuermanns Papalagi aus dem Jahr 1920.

Die fremde Fremde

Unsere erste Station beschäftigt sich mit einer Zeit, in der es keine Selbstverständlichkeit war, zu reisen. Wer sich in die Fremde begab, hatte einen guten Grund dafür: Er wollte Länder erobern wie Alexander der Große; er trieb Handel wie Marco Polo; oder er ging auf Pilgerschaft, um in Rom, dem Heiligen Land oder Santiago sein Seelenheil zu gewinnen.

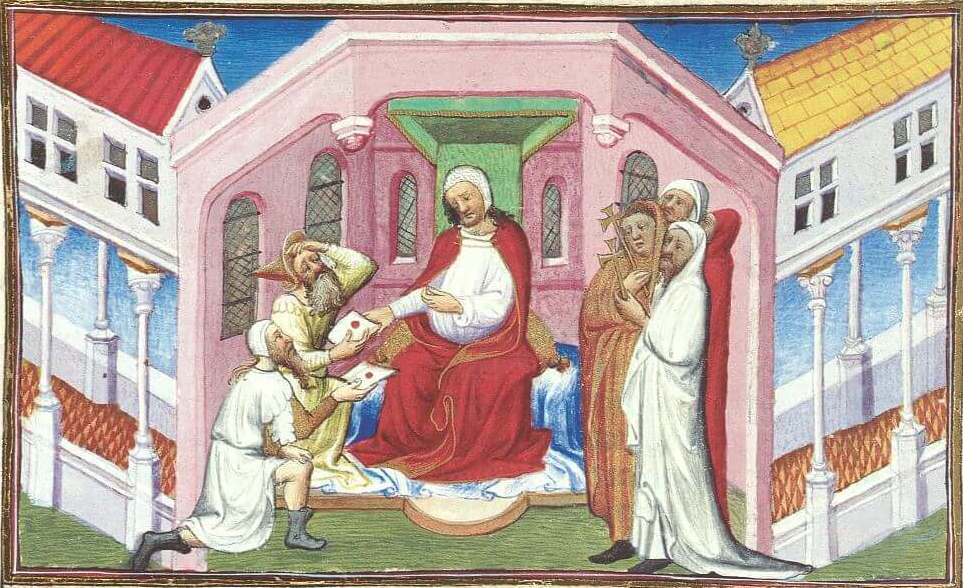

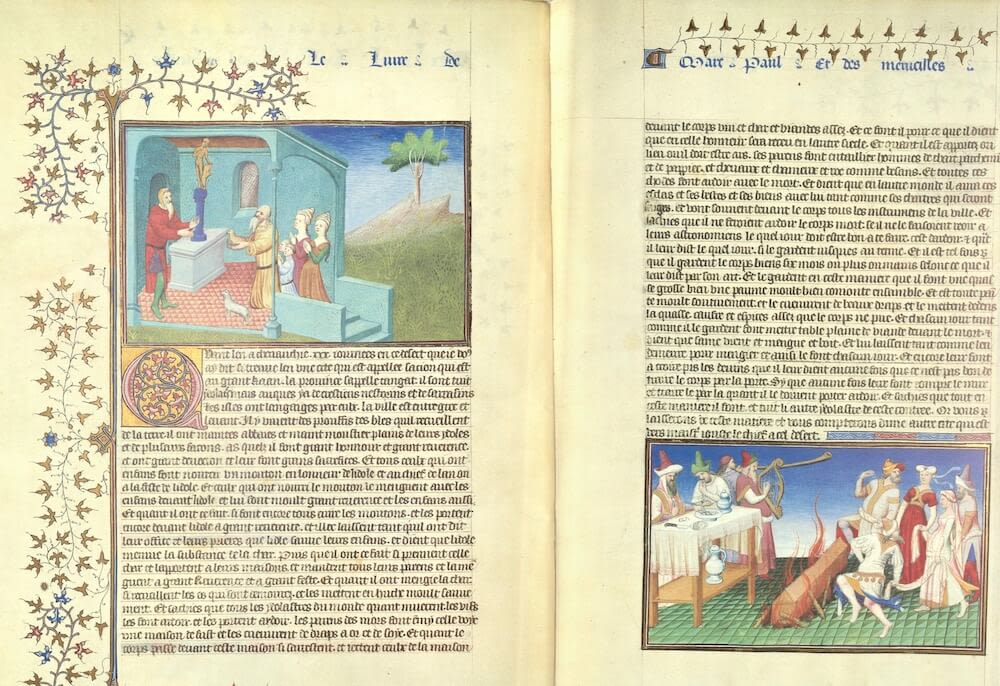

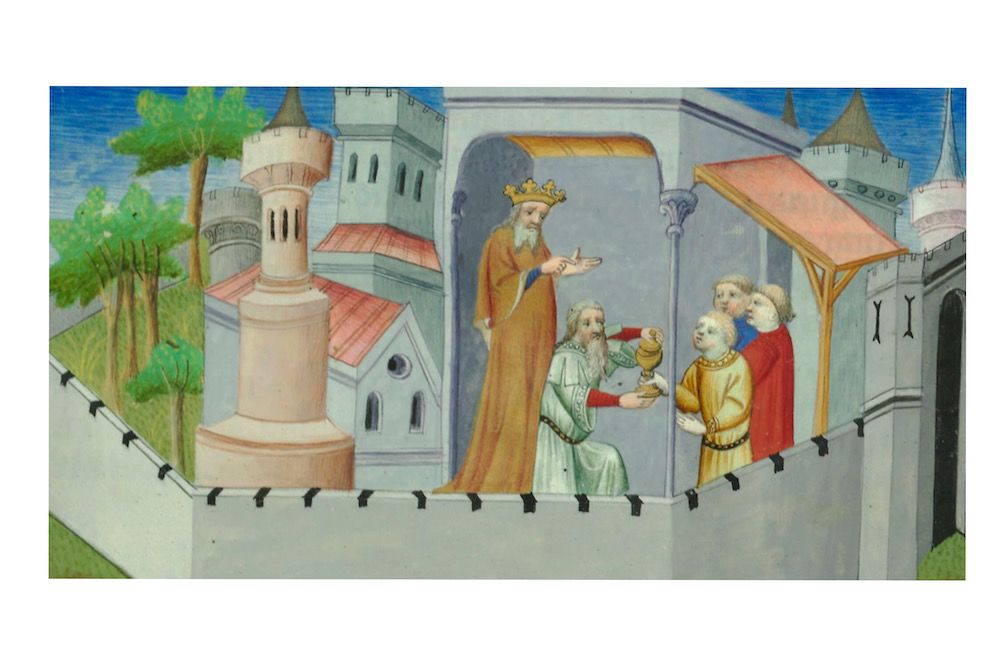

Marco Polo, Die Wunder der Welt. Faksimile Ausgabe

Marco Polo, Die Wunder der Welt. Faksimile Ausgabe

Wer wohlbehalten von seinen Abenteuern zurückkam, erzählte staunenden Zuhörern immer wieder von seinen Erlebnissen. Was erzählt wurde? Wir wissen es nicht, denn die reiche mündliche Überlieferung hat sich uns nicht erhalten. Nur ganz selten wurden Reiseerlebnisse aufgeschrieben. Das wohl berühmteste Beispiel ist das Buch des irischen Mönchs Brendan (ca. 484-577), in dem er darüber berichtet, wie er über das Meer fuhr, um das Paradies zu finden. Es enthält mehr wunderbare Ereignisse als reales Geschehen. Ob der Autor damit den Erwartungen seiner Leser entgegenkommen wollte oder sich so manches Geschehen nicht anders erklären konnte? Als jedenfalls mehr als ein halbes Jahrtausend später der berühmteste Reisebericht der Weltgeschichte entstand, nannte ihn sein Schöpfer „Das Buch über die Wunder der Welt“.

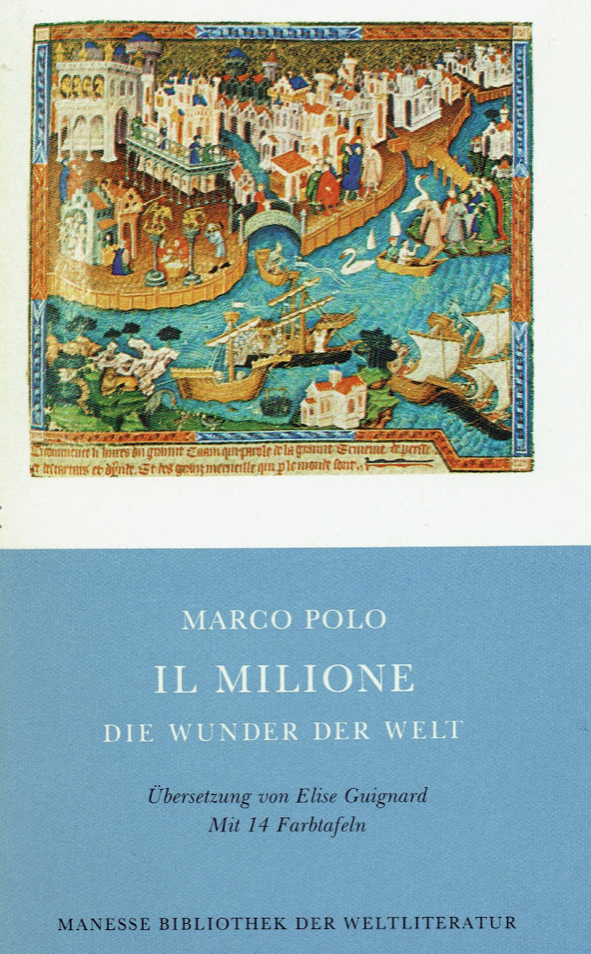

Marco Polo, Die Wunder der Welt. Herausgegeben 1983 in der Manesse Bibliothek der Weltliteratur.

Marco Polo, Die Wunder der Welt. Herausgegeben 1983 in der Manesse Bibliothek der Weltliteratur.

Im Jahr 1298 begegneten sich der weit gereiste Kaufmann Marco Polo und der Schriftsteller Rustichello da Pisa in einem Gefängnis. Während die Männer auf das Eintreffen des Lösegelds warteten, erzählte Marco Polo von seinen Reisen. Rustichello da Pisa, der bereits mehrere Ritterromane verfasst hatte, schrieb dessen Erlebnisse auf und schuf damit einen Bestseller, der bis heute immer wieder neu aufgelegt wird. Erhalten haben sich 150 Handschriften in vielen verschiedenen Sprachen. Der Erstdruck erfolgte bereits 1477 in Nürnberg.

Beim Krieg zwischen Venedig und Genua geriet Marco Polo in Gefangenschaft, wo er einen andern Gefangenen kennenlernte, der das Manuskript aus Marco Polos Erinnerungen anfertigte. 1299 endete die Zusammenarbeit.

Beim Krieg zwischen Venedig und Genua geriet Marco Polo in Gefangenschaft, wo er einen andern Gefangenen kennenlernte, der das Manuskript aus Marco Polos Erinnerungen anfertigte. 1299 endete die Zusammenarbeit.

Das Buch beschreibt eine Reise, die der Venezianer Marco Polo zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel machte, um an den Hof des Großkhans der Mongolen zu gelangen. Kublai Khan nahm Marco Polo in seinen Dienst, so dass dieser ganz China erkundete, ehe er nach Venedig zurückkehrte. Dies war eine unglaublich weite Reise, während der Marco Polo außerordentliche Dinge sah.

Doch auch Marco Polo kam nicht ganz ohne Wunder aus: So erzählt er vom riesigen Vogel Greif und den hundeköpfigen Einwohnern der Andamanen-Inseln. Vielleicht stammen diese Einschübe aber auch von Rustichello da Pisa, der so die Erwartungen der Leser befriedigte und damit das Buch attraktiver machte.

Auftraggeber des Buches der Wunder war Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund. Er übergab diese schöne Schrift seinem Onkel Herzog Jean de Berry, Sohn des französischen Königs, als Neujahrs-Geschenk im Jahre 1413.

Marco Polos Buch hatte von Anfang an Erfolg. Das bezeugen auch die vielen Abschriften. Seit dem Konzil von Lyon 1274 standen Kreuzzüge auf der Tagesordnung. Da waren Marco Polos unermesslichen Auskünfte über die mongolische Welt sehr willkommen.

Die Schweiz und der Rest der Welt

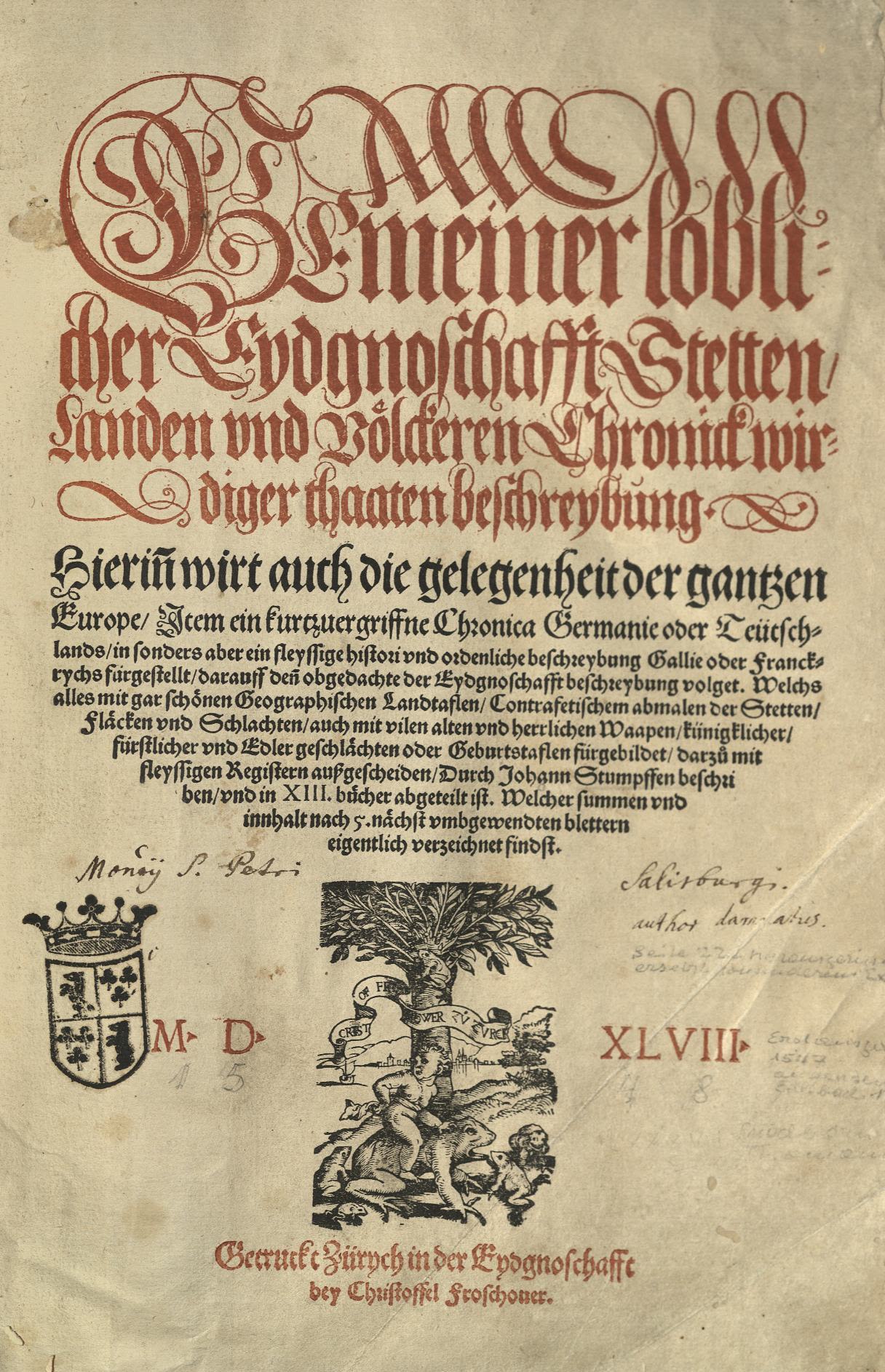

Johannes Stumpf, Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren Chronick wirdiger Thaaten Beschreybung. Gedruckt in Zürich bei Christoph Froschauer 1546.

Johannes Stumpf, Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren Chronick wirdiger Thaaten Beschreybung. Gedruckt in Zürich bei Christoph Froschauer 1546.

Am 9. März des Jahres 1522 geschah in Zürich Skandalöses. Einige Männer assen dünne Scheiben Wurst – und das mitten in der Fastenzeit. Der Skandal war geplant. Der Zürcher Reformator Zwingli hatte ihn eingefädelt. Deshalb wird dieses Wurstessen gerne als der Beginn der Zürcher Reformation verstanden.

Der Mann, in dessen Haus das skandalöse Geschehen stattfand, hieß Christoph Froschauer und war von Beruf Drucker. Er wurde das Sprachrohr der Zürcher Reformation. In seinem Verlag erschienen die von Zwingli neu übersetzte Zürcher Bibel und dessen theologische Traktate. Auch seine Schweizer Chronik aus der Feder von Johannes Stumpf spielte eine wichtige Rolle für die Reformation.

Mit seiner Chronik schenkte Stumpf den reformierten Schweizern ein Bild von ihrer eigenen Vergangenheit, das den Kampf, den die Protestanten Mitte des 16. Jahrhunderts gegen den Habsburger Kaiser Karl V. führten, zu einer natürlichen Fortsetzung des bereits Geschehenen machte.

Stumpfs Chronik schenkte den reformierten Schweizern ein Bild von ihrer eigenen Vergangenheit. Stumpf war auch Theologe, der seine Chronik als die Geschichte eines auserwählten Volkes gestaltete, das mit Gottes Hilfe seine Freiheit gewinnt. Zum großen Gegenspieler dieser Freiheit stilisierte er die Habsburger.

Stumpfs Chronik schenkte den reformierten Schweizern ein Bild von ihrer eigenen Vergangenheit. Stumpf war auch Theologe, der seine Chronik als die Geschichte eines auserwählten Volkes gestaltete, das mit Gottes Hilfe seine Freiheit gewinnt. Zum großen Gegenspieler dieser Freiheit stilisierte er die Habsburger.

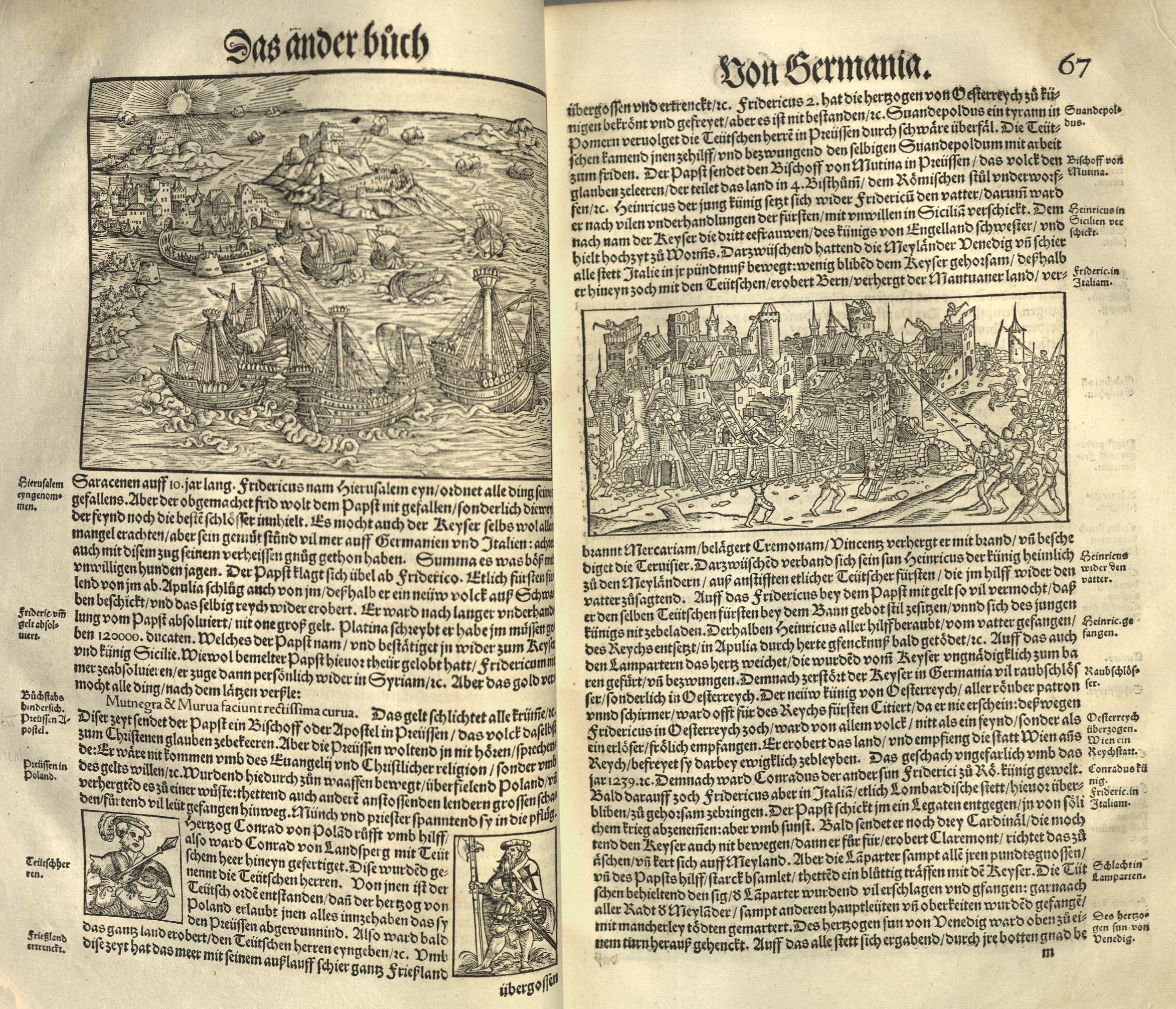

Die Doppelseiten zeigen, mit wie viel Aufwand das Werk hergestellt wurde: es wiegt über 5 Kilogramm und der Text ist mit vielen Holzschnitten geschmückt. Da man trotz Weltsicht die einzelnen Städte kaum von Augenschein kannte, sehen die Gebäude überall auf der Welt wie unsere lokalen Bauten aus.

Die Doppelseiten zeigen, mit wie viel Aufwand das Werk hergestellt wurde: es wiegt über 5 Kilogramm und der Text ist mit vielen Holzschnitten geschmückt. Da man trotz Weltsicht die einzelnen Städte kaum von Augenschein kannte, sehen die Gebäude überall auf der Welt wie unsere lokalen Bauten aus.

Der Handel mit der Fremde

Seit den Kreuzzügen wusste die Elite Europas die Spezereien und Stoffe aus dem Osten zu schätzen. Hatten die Venezianer diese Waren viele Jahrhunderte lang aus Konstantinopel und Alexandria bezogen, wurden diese Handelsrouten durch die Türkenkriege praktisch unbenutzbar.

Doch Europa hungerte nach exotischen Luxuswaren wie Gewürzen, Tee, kostbaren Stoffen, Porzellan und Lackarbeiten aus Asien. Abenteuerlustige Händler machten ein Vermögen damit, diese Waren nach Europa zu bringen. Die Verkürzung von Seerouten bot Aussicht auf noch größere Gewinne. So war die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus mehr oder minder ein Nebeneffekt seiner gescheiterten Expedition zur Auffindung einer kürzeren Route nach Asien.

Auch wenn der Begriff „Zeitalter der Entdeckungen“ mittlerweile aus der Mode gekommen ist, beschreibt er aus europäischer Sicht sehr gut, was im 16. Jahrhundert geschah: Europa entdeckte die Welt als Handelspartner und Spielplatz für Abenteurer, die begeistert feststellten, dass es auf der Welt einige Völker gab, die man prächtig ausbeuten konnte.

Wir stellen Ihnen an dieser Station zwei etwa gleichzeitig entstandene Bücher vor. Das eine berichtet über Persien und das Reich der Moguln in Indien, das andere über China. Beide thematisieren eines: Wie viele kostbare Waren es in diesen Ländern gab, mit denen gute Geschäfte zu machen waren.

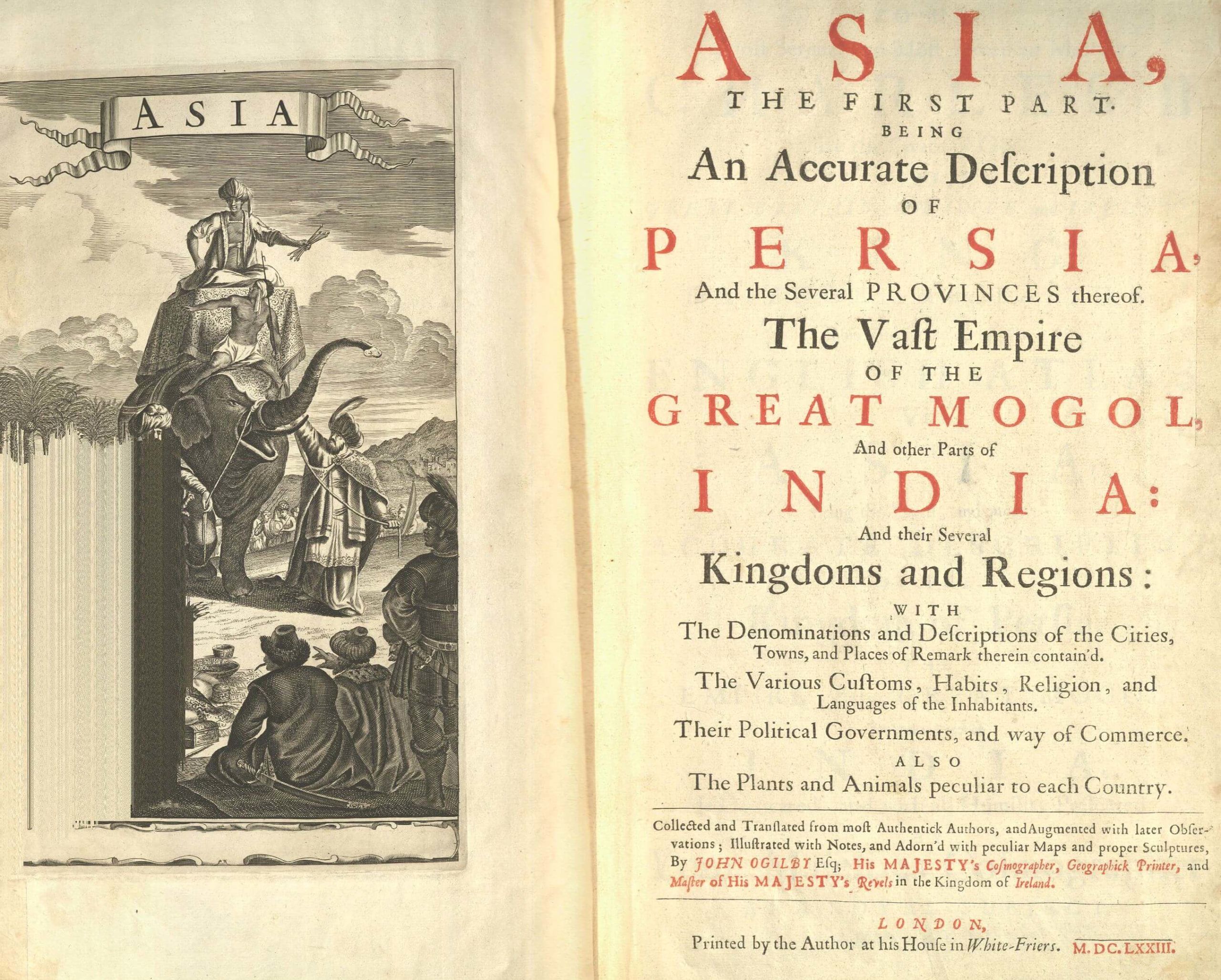

John Ogilby, Asia, the first part, being an accurate description of Persia, and the several provinces thereof. The vast Empire of the Great Mogol, and other parts of India: and their several Kingdoms and Regions. Herausgegeben 1673 in London.

John Ogilby, Asia, the first part, being an accurate description of Persia, and the several provinces thereof. The vast Empire of the Great Mogol, and other parts of India: and their several Kingdoms and Regions. Herausgegeben 1673 in London.

Als der englische König Charles II. 1662 seine portugiesische Braut empfing, und diese eine Tasse Tee verlangte, antwortete der König verlegen: „In England trinken wir keinen Tee. Vielleicht würde ein Bier reichen?“ 20 Jahre später amüsierten sich die Briten schon über dieses Zitat, denn England war eine Nation der Teetrinker geworden. Dafür trug vor allem die britische Fernhandelsgesellschaft Verantwortung: Die East India Company.

Die gab es zwar schon seit 1600, ihr Erfolg war aber zunächst nur mässig. Erst, als besagter König Charles II. der Company 1670 umfangreiche neue Rechte gewährte, begann sich die Situation zu ändern. Innerhalb der nächsten hundert Jahre entwickelte sie sich geradezu zu einer Art Staat, der nicht nur das Handelsmonopol in Indien besass, sondern den Subkontinent Stück für Stück eroberte und dabei unfassbar reich wurde. Der Handel mit der Fremde war den Europäern also nicht genug, die Fremde musste beherrscht werden.

Das Buch von John Ogilby beschreibt Persien und das Mogulreich, das weite Teile Indiens umfasste. Ogilby selbst war nie dort gewesen. Er veröffentlichte dieses Werk in seiner Funktion als Hofkosmograph des englischen Königs nur wenige Jahre nach der Ausweitung der Privilegien der East India Company.

Das Buch von John Ogilby beschreibt Persien und das Mogulreich, das weite Teile Indiens umfasste. Ogilby selbst war nie dort gewesen. Er veröffentlichte dieses Werk in seiner Funktion als Hofkosmograph des englischen Königs nur wenige Jahre nach der Ausweitung der Privilegien der East India Company.

Das Interesse am Buch war unter den Zeitgenossen sehr gross. Die Londoner Elite fragte sich nämlich, ob es sich lohnte, in die Aktien der Company und den Handel mit dieser fremden Welt zu investieren. Ogilby schuf mit seinem Buch einen Anreiz für Investoren und trug mit seiner Werbung für die Company zu ihrem Aufstieg bei.

Das Interesse am Buch war unter den Zeitgenossen sehr gross. Die Londoner Elite fragte sich nämlich, ob es sich lohnte, in die Aktien der Company und den Handel mit dieser fremden Welt zu investieren. Ogilby schuf mit seinem Buch einen Anreiz für Investoren und trug mit seiner Werbung für die Company zu ihrem Aufstieg bei.

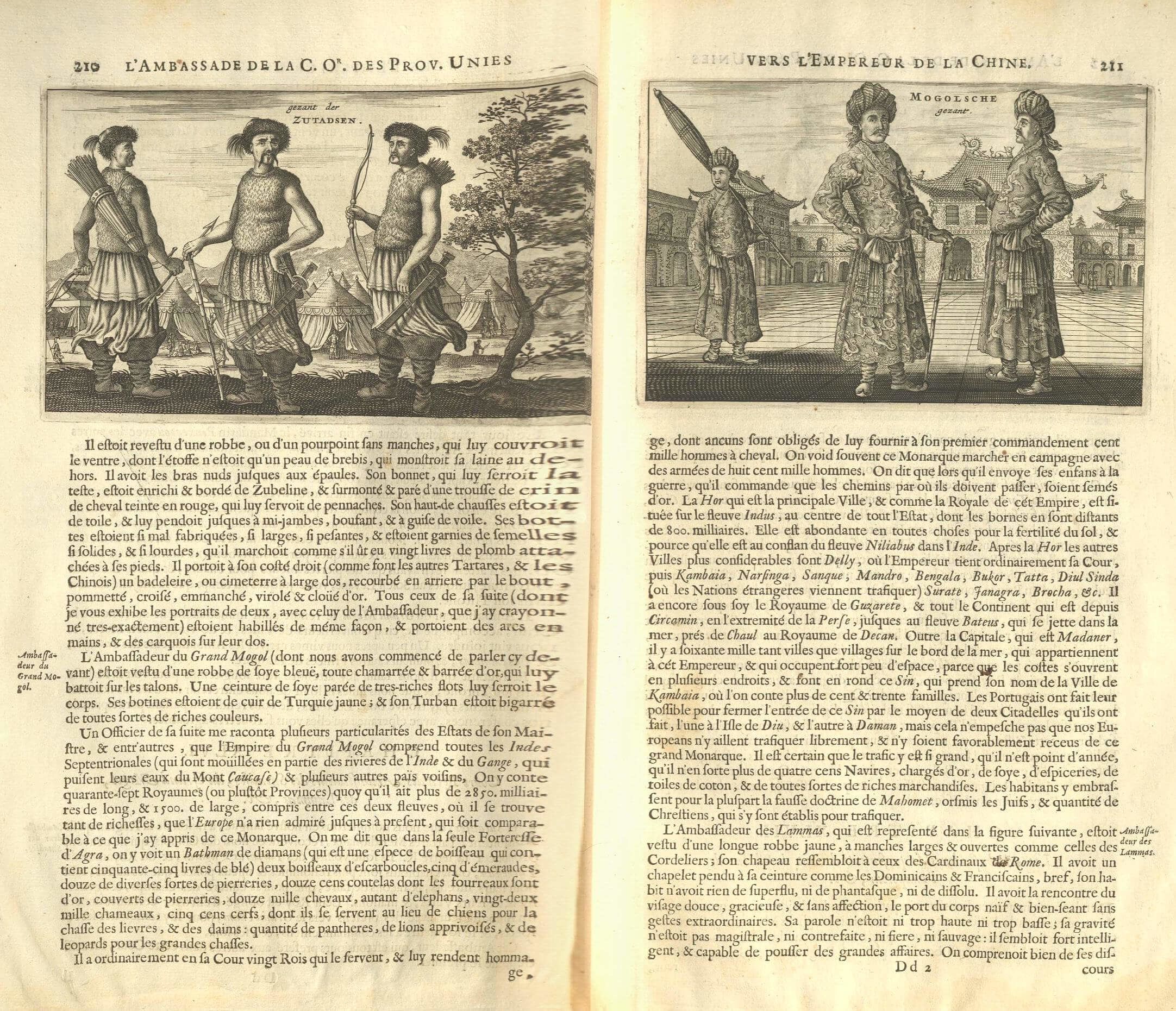

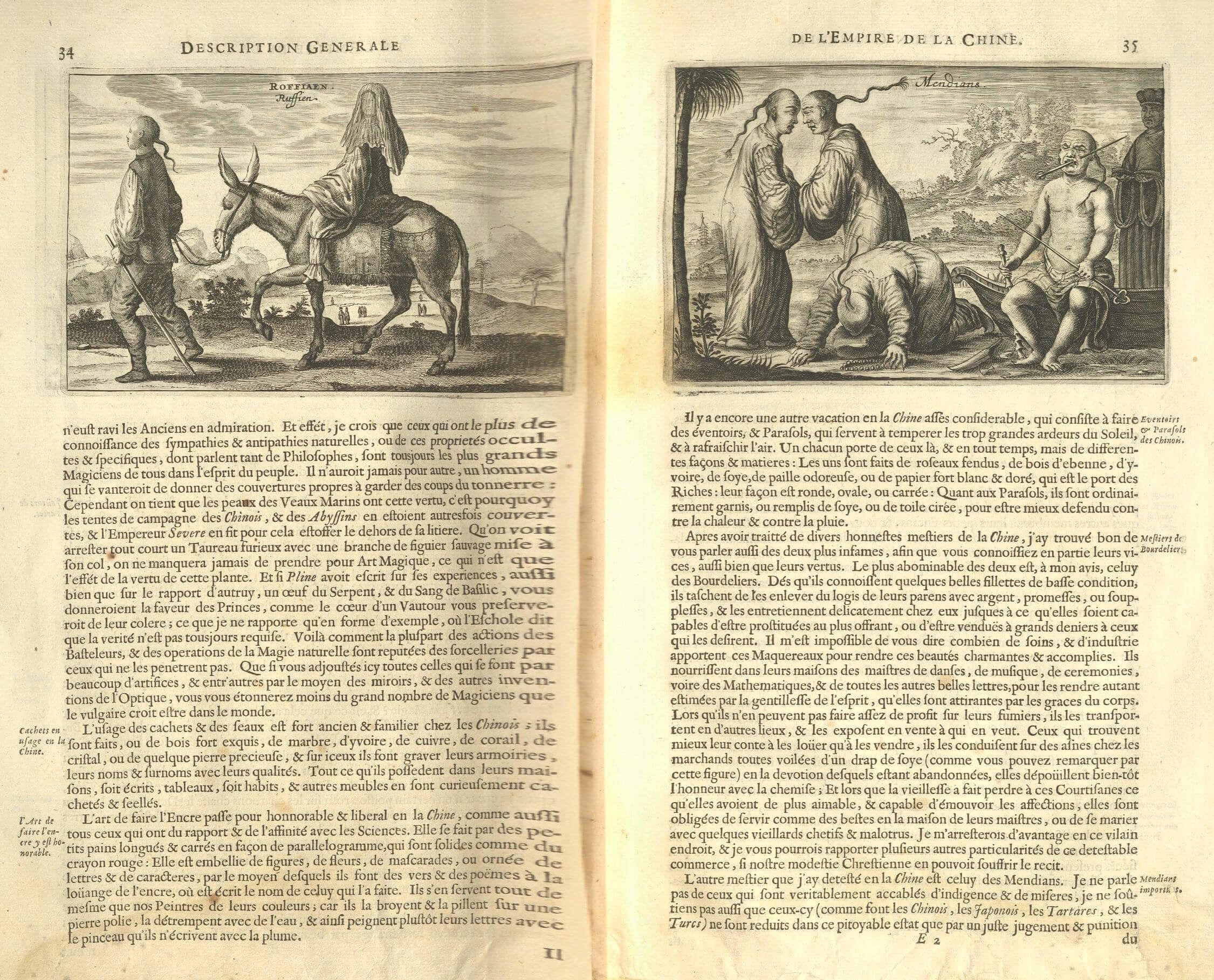

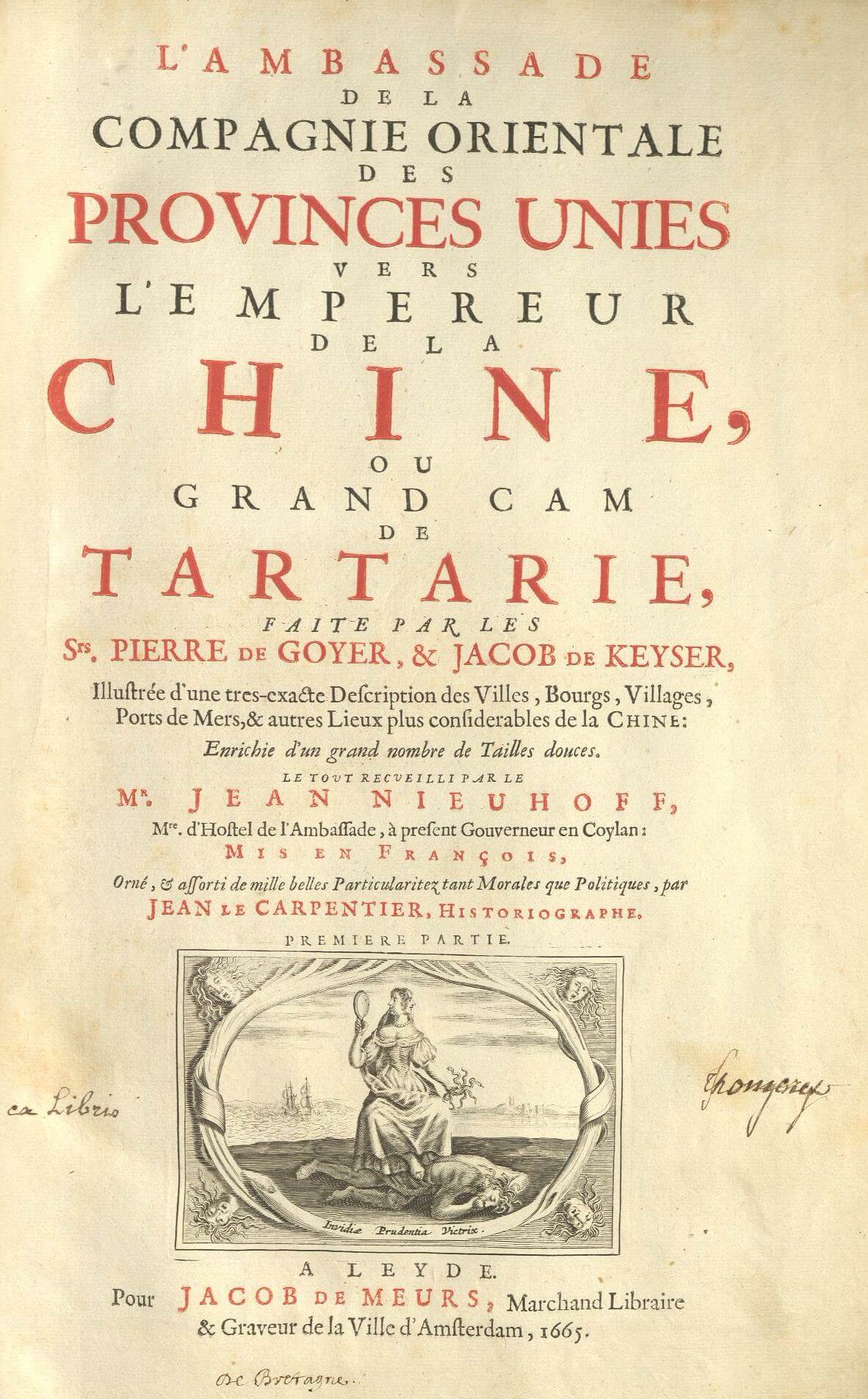

Joan Nieuhoff, L’Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces Unies vers l’Empereur de la Chine, ou Grand Cam de Tartarie. Publiziert von Jean de Meurs 1665 in Leyden, französische Übersetzung des niederländischen Originals von 1663.

Joan Nieuhoff, L’Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces Unies vers l’Empereur de la Chine, ou Grand Cam de Tartarie. Publiziert von Jean de Meurs 1665 in Leyden, französische Übersetzung des niederländischen Originals von 1663.

In der globalisierten Welt von heute ist es nur schwer vorstellbar, was für eine Faszination im Europa des 17. Jahrhunderts für die Fremdheit von Waren aus dem Fernen Osten herrschte – und für die Länder selbst.

Frühe Berichte von China zeichneten das Bild eines irdischen Paradieses; von Reichtum, Frieden und Weisheit. Die von Händlern mitgebrachten fremdartigen Gegenstände aus gänzlich unbekannten Materialien bestärkten in Europa den Eindruck, dass China eine ganz und gar fremde Welt sei. Besonders in den Jahren nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg wurde China, das alte und friedliche Riesenreich der Vernunft und Weisheit, durch seinen Kontrast zu den Zuständen in Europa als erstrebenswertes Vorbild verklärt. Könige begeisterte die Vorstellung eines allmächtigen Kaisers. Humanisten und Aufklärer faszinierte die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Kirche und Aristokratie, eines auf Leistung statt Herkunft basierenden Beamtenapparats und einer bis in die untersten Schichten gebildeten Bevölkerung. Die Chinesen waren die einzigen Fremden, die von den Europäern damals als ebenbürtig – wenn nicht gar als überlegen! – angesehen wurden.

Eines der Bücher, das Informationen über China lieferte, ist der Bericht von Joan Nieuhoff, der als Mitglied der niederländischen Handelsgesellschaft das Land und den Kaiserhof in Peking besuchte. Es steckt voller landeskundlicher Informationen und ist mit 150 Kupferstichen illustriert, die einen umfassenden, realistischen Eindruck von China lieferten.

Kein Wunder, dass dieses Buch ein unglaublicher Erfolg war. Es wurde wieder und wieder aufgelegt und übersetzt – hier sehen Sie die französische Ausgabe. Dieses Buch war ein wesentlicher Auslöser für die in Europa einsetzende China-Mode, die den Kontinent in den folgenden hundert Jahren maßgeblich prägte.

Was Nieuhoffs Bericht vor allem interessant machte, waren die 150 Kupferstiche, die den Leser in die exotische Welt des Fernen Ostens entführten. Nieuhoffs Buch löste damit die China-Mode aus. Kein Schloss des Rokoko ohne Porzellan-Kabinett. Kein bürgerlicher Haushalt ohne Chinoiserien.

Die Fremde wird vermessen und bewertet

1751 erschien der erste Band der so genannten Encyclopédie. Dieses Hauptwerk der Aufklärung wollte das gesamte Wissen Europas in einem gewaltigen Lexikon erfassen. Ganz dem Geiste seines Initiators Diderot verpflichtet, versuchten die Autoren der rund 70.000 Artikel sachlich und vorurteilsfrei – jedenfalls in ihren Augen – Wissen zu sammeln.

Diese neue Art, die Welt zu beschreiben, hatte natürlich auch ihre Auswirkungen auf die Bücher, die von der Fremde handelten. Diese wurde zu einem Objekt der Wissenschaft, dem man mit forschendem Geist zu Leibe rückte, das der Wissenschaftler aber durchaus auch zu bewerten bereit war. Vergleiche wurden gezogen zwischen Europa und der Fremde, fremde Völker in „zivilisiert“, „barbarisch“ und „wild“ unterteilt.

Und natürlich schwang ständig die Frage mit, welches Volk die meisten Verdienste habe und den größten Fortschritt aufweise. Die Gelehrten der Aufklärung hatten dabei keinerlei Hemmungen, sich selbst als Maßstab zu nehmen. Wir illustrieren diese Entwicklung mit einem Atlas vom Beginn des 18. Jahrhunderts und einem epochemachenden Werk, mit dem die vergleichende Religionsgeschichte begonnen hat.

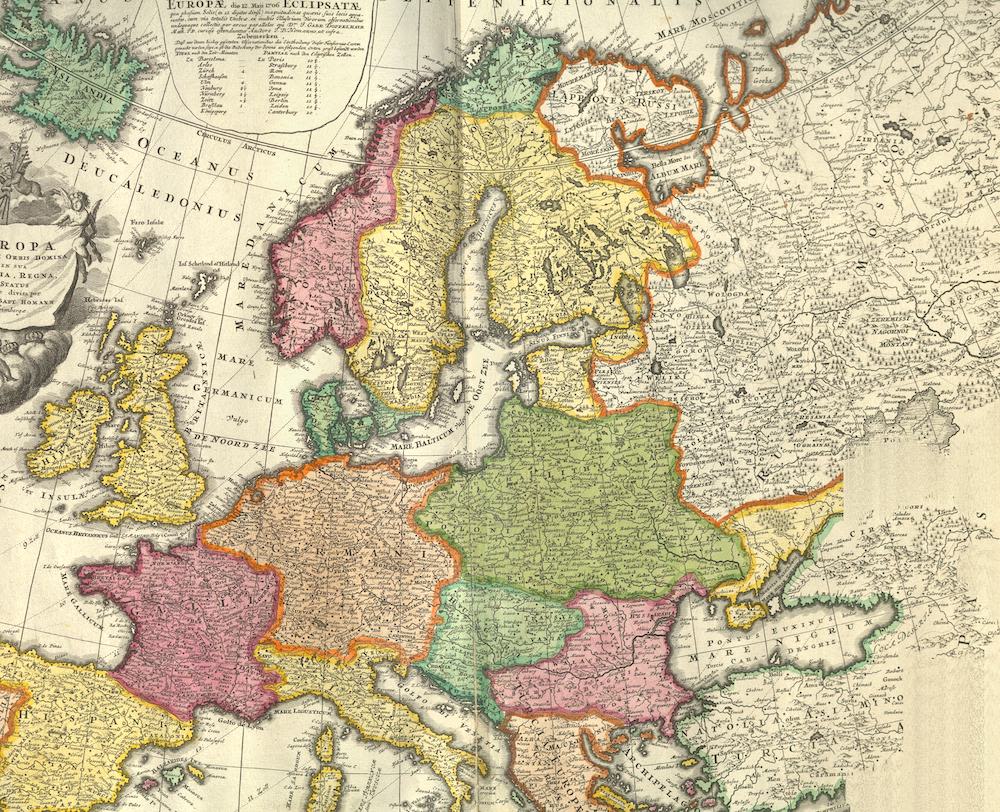

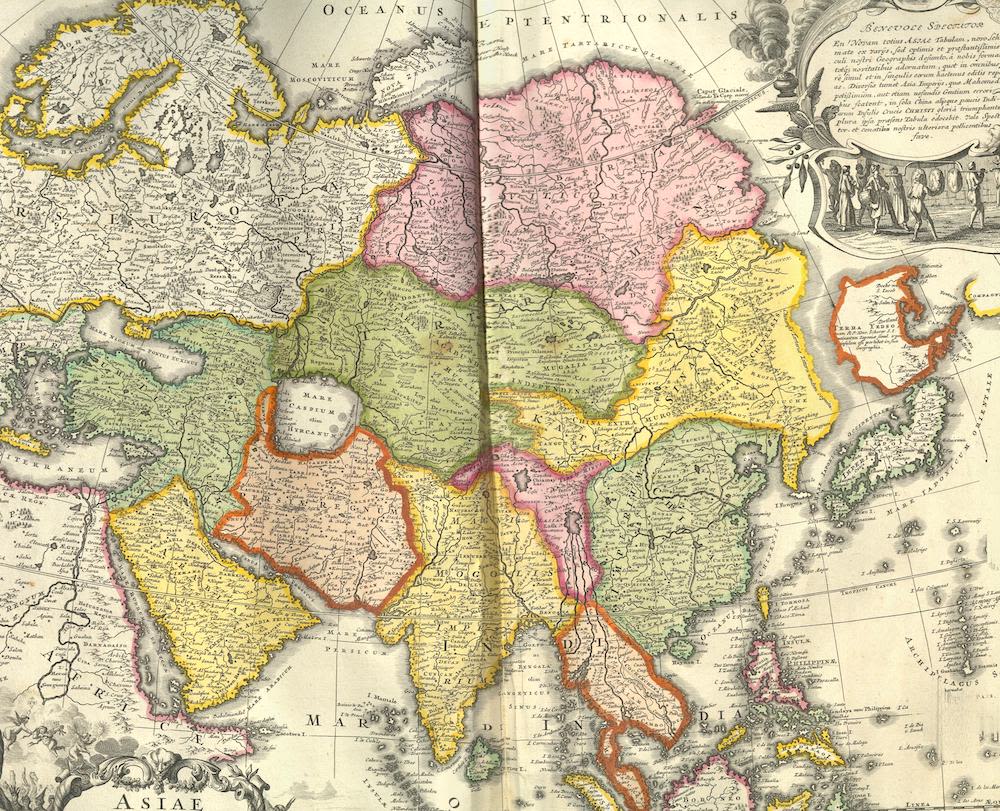

Johann Baptist Homann, Neuer Atlas bestehend aus einig curieusen Astronomischen Mappen und vielen auserlesenen allerneuesten Land-Charten über die Gantze Welt. Publiziert 1710 in Nürnberg.

Johann Baptist Homann, Neuer Atlas bestehend aus einig curieusen Astronomischen Mappen und vielen auserlesenen allerneuesten Land-Charten über die Gantze Welt. Publiziert 1710 in Nürnberg.

Nichts hilft besser, die Welt zu verstehen, als Karten. Sie formen unsere Vorstellung von der Erde und ihren geographischen Gegebenheiten. Sie sind damit existentiell für viele Wissenschaften. Kein Wunder, dass Globen und Atlanten in den Bibliotheken der frühen Neuzeit allgegenwärtig waren.

Dieses kartographische Bild von der Erde wurde in Europa ständig aktualisiert. Wer abseits der bekannten Handelsrouten segelte, dokumentierte seine Route sorgfältig und leitete seine Erkenntnisse weiter. Schließlich galt es nicht nur, bessere Wege für die Seefahrt zu finden, sondern sich gleichzeitig den eigenen Nachruf zu sichern: Viele Buchten, Berge und Inseln trugen ihre Namen nach denjenigen, die sie verzeichnet oder die Expedition finanziert hatten.

Einer der bedeutendsten Kartographen seiner Zeit war der Verleger dieses Werks: Johann Baptist Homann. Nichtsdestotrotz hat er für diesen Atlas das Rad nicht neu erfunden. Weder hatte er Zugang zu exklusivem Kartenmaterial, noch unternahm er selbst Reisen oder finanzierte Expeditionen mit dem Auftrag, unbekannte Länder zu vermessen. Homann benutzte längst bekannte Karten, um nach ihrem Vorbild seine eigenen zu schaffen.

Viel bemerkenswerter war seine Methode der Vermarktung: Jeder Käufer konnte nach eigenem Interesse und Bedürfnis genau die Karten kaufen, die er in seinen eigenen Atlas zusammenstellen wollte. Der Käufer unseres Exemplars war anscheinend wohlhabend, denn sein Exemplar umfasst 60 Karten von allen damals bekannten Kontinenten und ist aufwendig dekoriert und koloriert.

Gegenden, die man von heimkehrenden Söldner beschrieben bekam, sind genau wiedergegeben. Ferne Länder, wie hier Amerika, sind noch fehlerhaft. So ist Kalifornien als Insel dargestellt.

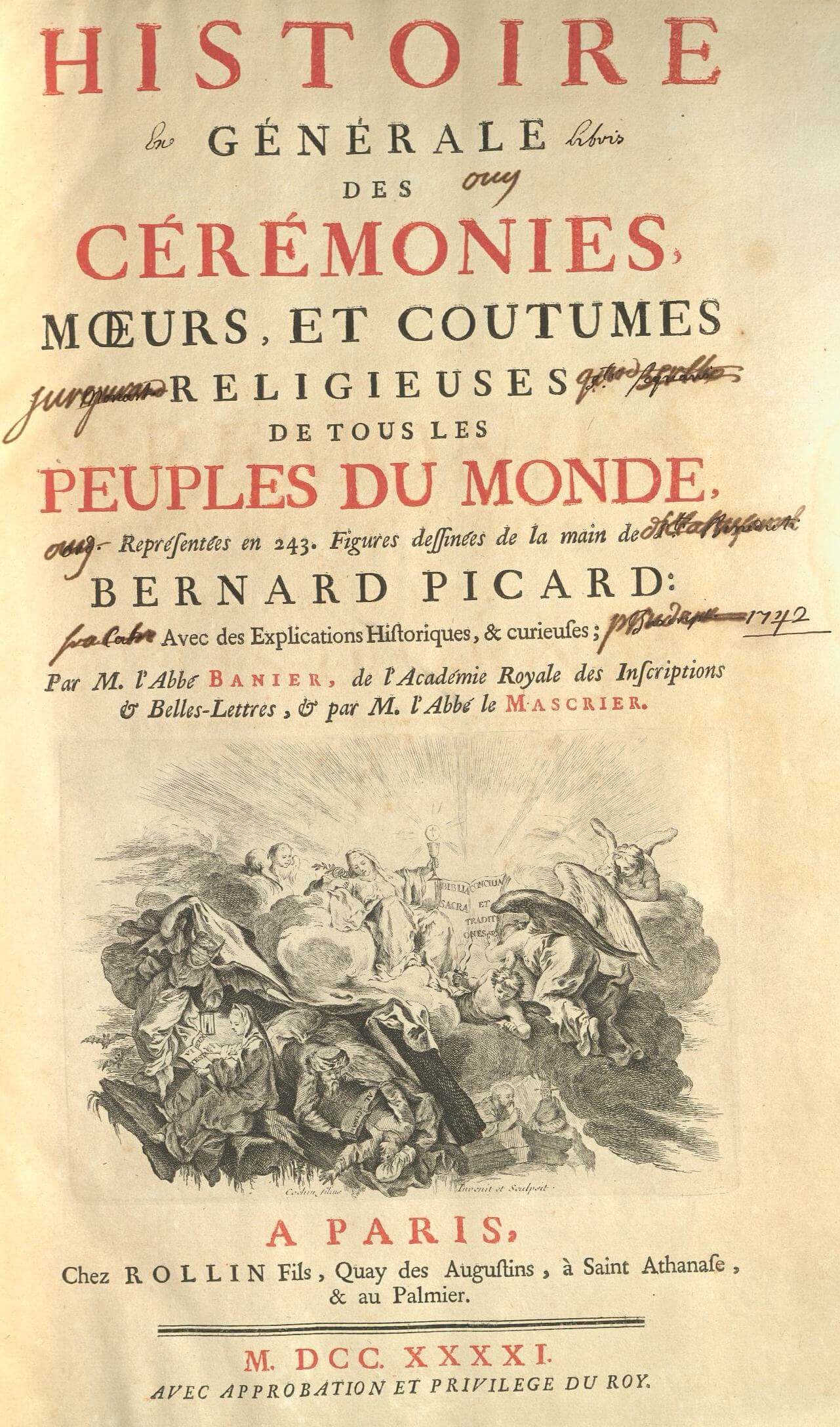

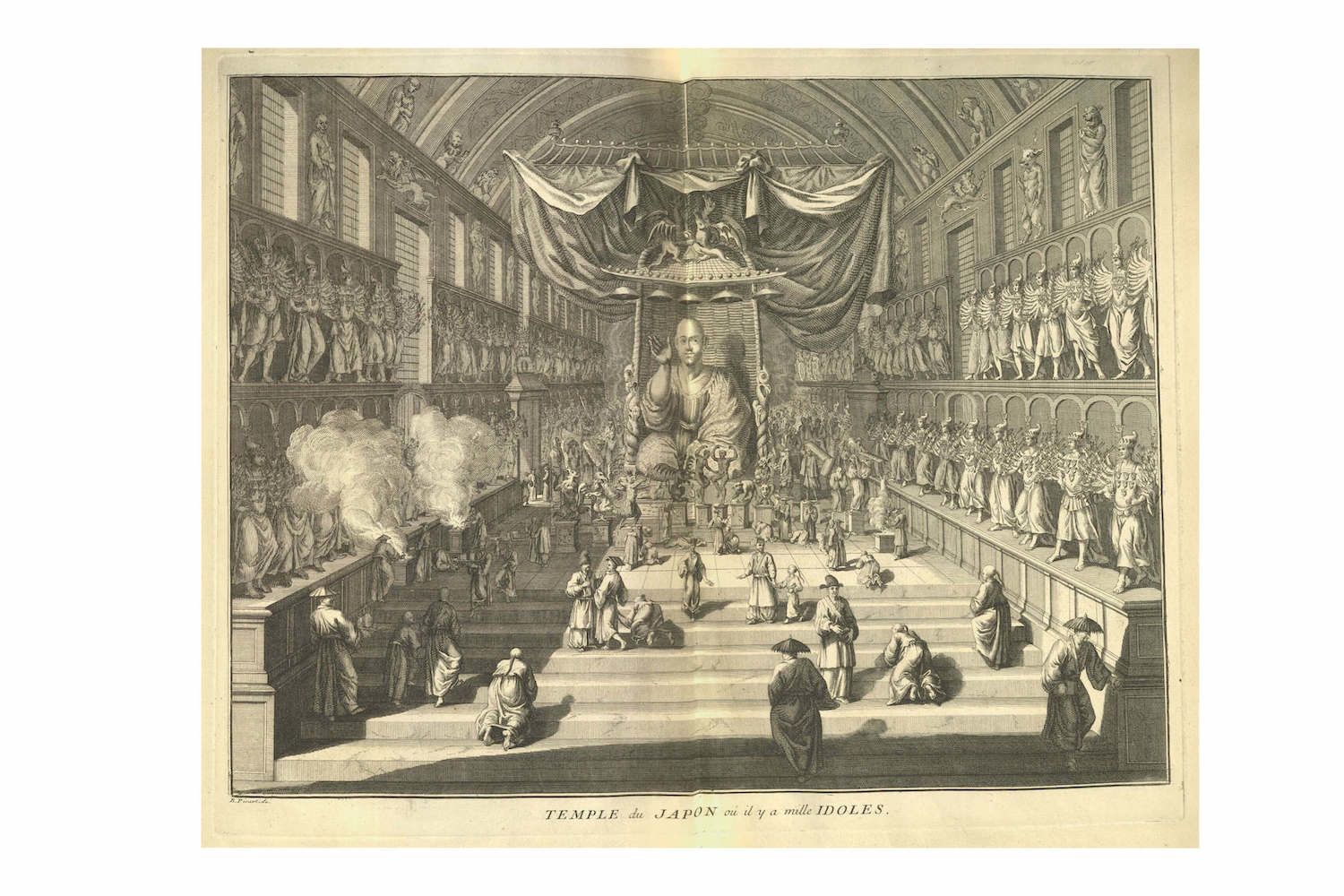

Antoine Banier und Jean-Baptiste Mascrier, Histoire générale des cérémonies, moeurs, et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Verlegt bei Rollin Fils in Paris 1741, illustriert mit Abbildungen von Bernard Picard.

Antoine Banier und Jean-Baptiste Mascrier, Histoire générale des cérémonies, moeurs, et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Verlegt bei Rollin Fils in Paris 1741, illustriert mit Abbildungen von Bernard Picard.

Die Europäer hatten im 16. Jahrhundert eine ziemlich klare Position in Sachen Religion: Zur Erschließung der Fremde gehörte der christliche Missionsauftrag, also die Verbreitung des „einzig wahren Glaubens“. Was in der Praxis nicht immer ganz so einfach war, wie man es sich in Rom vorstellte.

Die Ideen der Aufklärung änderten diese Position. Wer die Kirche und ihre Vertreter ablehnte und für religiöse Toleranz votierte, dem öffnete sich der Blick auf die verschiedenen Glaubensrichtungen der Völker. Plötzlich war die christliche Religion nicht mehr der „einzig wahre Glauben“, sondern eine Religion von vielen, die sich an den anderen messen musste. Der Hugenotte Jean Frédéric Bernard schrieb ein Werk, das genau diesem Geist verpflichtet war und zur Basis für das hier vorliegende Buch werden sollte. Es erschien zwischen 1723 und 1737 in Amsterdam und subsummierte in sieben Bänden das gesamte Wissen der damaligen Zeit über eigene und fremde Kulte. Der Kupferstecher Bernard Picard lieferte die Abbildungen dazu.

Was die Aufklärer als gewaltigen Schritt priesen, landete 1738 auf dem Index der katholischen Kirche. Der Hugenotte Bernard hatte sich gewisse Spitzen bei der Beschreibung des katholischen Glaubens nicht verkneifen können.

Das hier vorliegende Buch der französischen Geistlichen Antoine Banier und Jean-Baptiste Mascrier basiert auf Bernard und den Abbildungen von Bernard Picard. Die beiden Abbés schrieben die Abschnitte über die katholische Kirche neu, überarbeiteten den Rest und bestätigten so den Führungsanspruch der katholischen als der wahren Religion. 1741 erschienen alle sieben Bände mit den gleichen Abbildungen und Informationen der Ausgabe aus der Feder von Jean Frédéric Bernard, aber diesmal nicht aus hugenottischer, sondern aus katholischer Sicht.

Ob in der alten oder der neuen Fassung: Die Bände stehen am Beginn der vergleichenden Religionswissenschaft und sind ein Meilenstein auf dem Weg zur religiösen und ethnischen Toleranz – und das übrigens nicht nur gegenüber den „primitiven“ Völkern, sondern auch gegenüber den „ewig Fremden“ in Europas Mitte, den Juden.

Europa erobert die Fremde

Ende des 18. Jahrhunderts veränderte sich die Einstellung Europas zum Rest der Welt drastisch. Die jungen Nationen machten sich daran, die Welt zwischen sich aufzuteilen. Moralische Bedenken? Man sucht sie vergebens.

Dahinter stand die Überzeugung, dass es höher und tiefer stehende Kulturen gäbe: Wer in der Lage war, Maschinen zu konstruieren, die eine industrielle Revolution auslösten, musste grundlegend anders beschaffen sein als all die anderen Völker, die nicht zu solchen technischen Höchstleistungen in der Lage waren. Daraus resultierte geradezu eine Pflicht – die Bürde des weissen Mannes, wie man damals sagte -, diese unterlegenen Völker als eine Art Vormund in die Moderne zu führen. Dass man dabei kräftig verdienen konnte, war ein angenehmer Nebeneffekt.

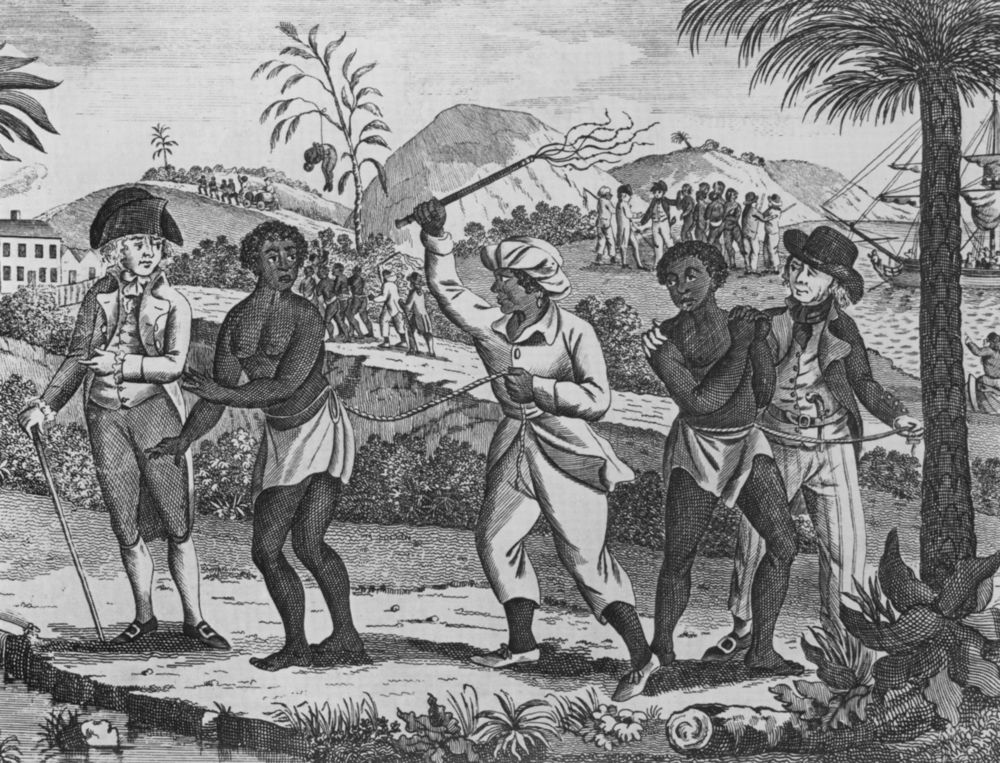

Was für furchtbare Folgen mit dieser Ausbeutung verbunden waren, zeigt uns der Bericht von John Stedman, der als Söldner angeheuert wurde, eine Rebellion von Sklaven niederzuschlagen. Stedman gehört zu den ersten Europäern, die das, was Einheimischen und Sklaven im Namen der Zivilisation angetan wurde, nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Das zweite Buch ist ein Reisebericht, der von einer Expedition des berühmten Captain Cook handelt. Seit dem 18. Jahrhundert war es eine Frage des nationalen Prestiges, noch den letzten Winkel des Erdballs zu erforschen und zu kartieren.

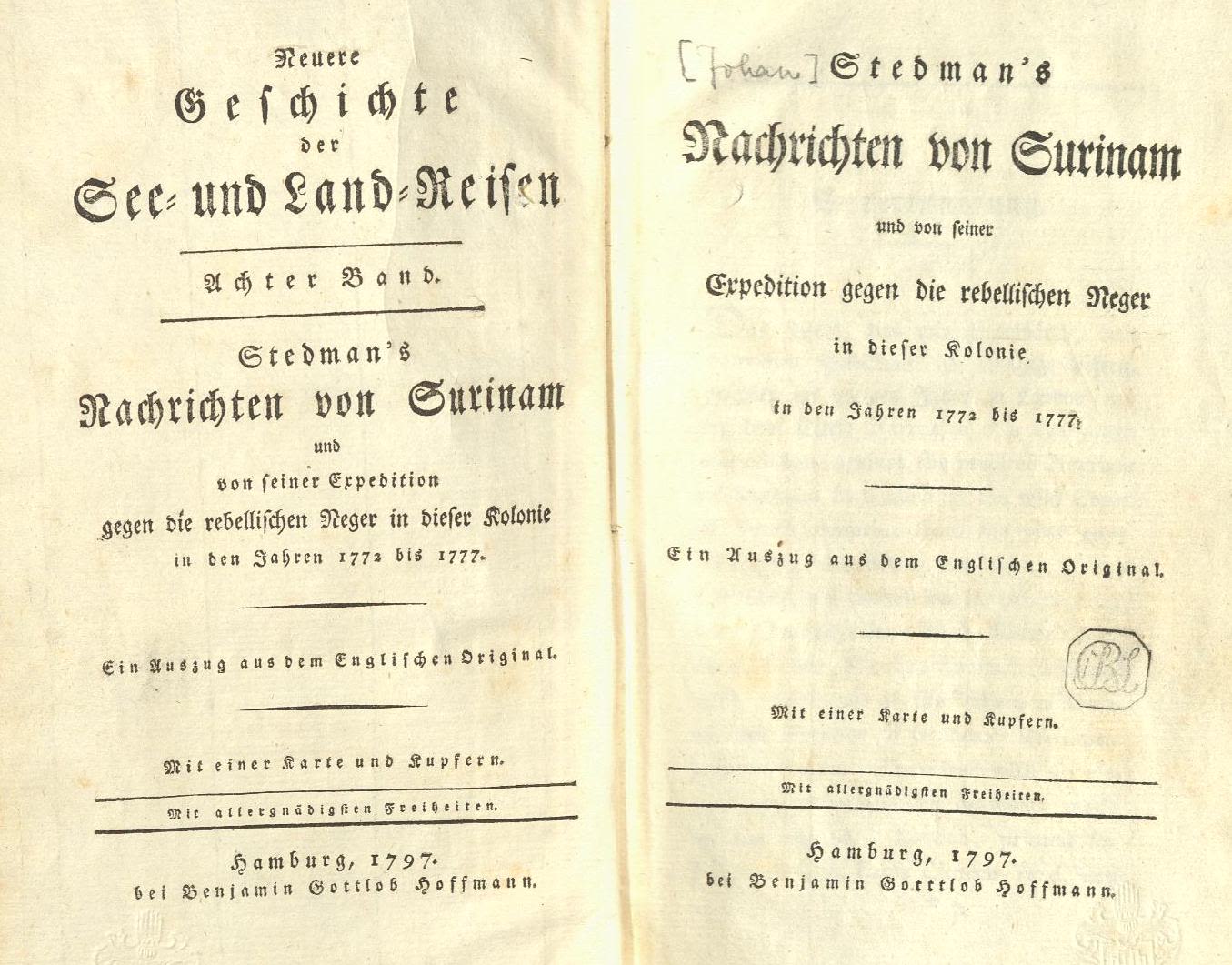

John Stedman, Nachrichten von Surinam und von seiner Expedition gegen die rebellischen Neger in dieser Kolonie in den Jahren 1772 bis 1777. Veröffentlicht 1797 in Hamburg, gekürzte Übersetzung des englischsprachigen Originals von 1796.

John Stedman, Nachrichten von Surinam und von seiner Expedition gegen die rebellischen Neger in dieser Kolonie in den Jahren 1772 bis 1777. Veröffentlicht 1797 in Hamburg, gekürzte Übersetzung des englischsprachigen Originals von 1796.

Die wirtschaftliche Erschliessung anderer Kontinente durch die Europäer war untrennbar mit Sklaverei und Menschenhandel verbunden. Sklavenhändler verschleppten seit dem 16. Jahrhundert Millionen von Afrikanern nach Amerika, um auf den Plantagen Baumwolle, Tabak, Zucker, Kakao und Kaffee für Europa anzubauen.

Von ihrer unmenschlichen Behandlung berichtet das Tagebuch des Schotten John Stedman. Er schloss sich 1772 einem Söldnertrupp an, der in der niederländischen Kolonie Surinam einen Sklavenaufstand niederschlagen sollte. Die alltägliche Gewalt und die barbarischen Strafen, mit denen die Sklaven in Südamerika gefügig gemacht wurden, schockierten Stedman. Er beschrieb die Misshandlungen ausführlich und verurteilte sie.

Stedman steht für ein Umdenken, das Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte. Sein Buch wurde aufmerksam zur Kenntnis genommen, doch vielen schien die Sklaverei wirtschaftlich alternativlos zu sein. Erst in den folgenden Jahrzehnten wurde die Sklaverei nach und nach geächtet. So verbot das Britische Empire den Sklavenhandel 1807, die Sklaverei selbst erst 1833.

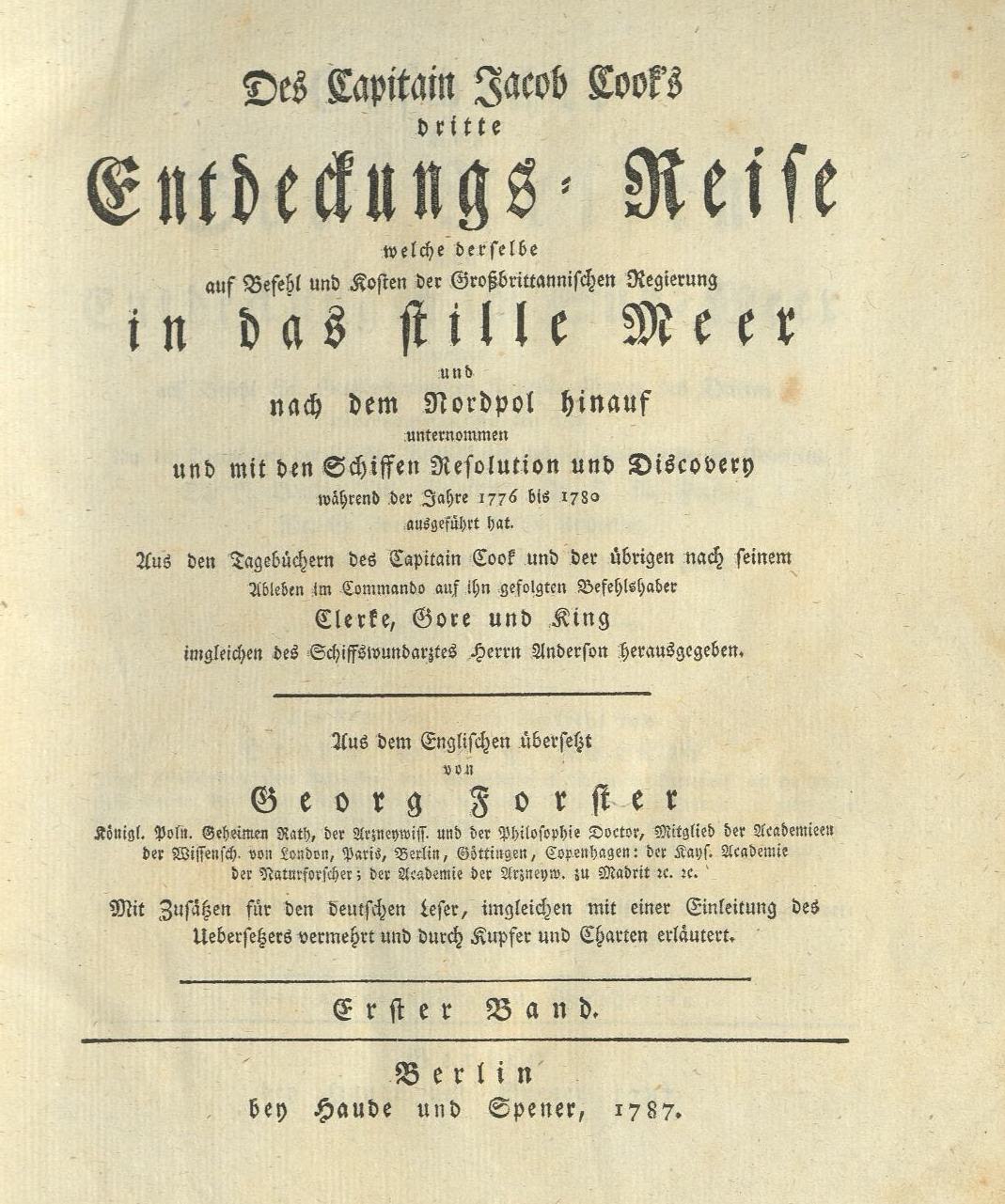

Georg Forster, Des Captain Jacob Cook’s dritte Entdeckungs-Reise welche derselbe auf Befehl und Kosten der Großbritannischen Regierung in das stille Meer und nach dem Nordpol hinauf unternommen und mit den Schiffen Resolution und Discovery während der Jahre 1776 bis 1780 ausgeführet hat. Publiziert in zwei Bänden von Haude und Spener in Berlin 1787/1788.

Georg Forster, Des Captain Jacob Cook’s dritte Entdeckungs-Reise welche derselbe auf Befehl und Kosten der Großbritannischen Regierung in das stille Meer und nach dem Nordpol hinauf unternommen und mit den Schiffen Resolution und Discovery während der Jahre 1776 bis 1780 ausgeführet hat. Publiziert in zwei Bänden von Haude und Spener in Berlin 1787/1788.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war fast alles entdeckt. Um die wenigen „weissen Flecken auf der Karte“ zu füllen, wurden systematisch Expeditionen losgeschickt. Ein ziemlich grosser weißer Fleck blieb lange Zeit der Pazifik. Ihn erforschte James Cook. Sein Auftrag lautete zu erkunden, ob es im Süden tatsächlich die von Geographen postulierte riesige Landmasse, die „Terra Australis“, gäbe. Die fand Cook nicht, dafür aber einen relativ kleinen Kontinent, den man entsprechend „Australien“ nannte.

Cook füllte auf seinen drei Forschungsreisen im Auftrag des British Empires viele weisse Flecken auf den Seekarten. Er entdeckte zahlreiche Inseln, so Hawaii, die Osterinseln, Tonga und Tahiti, die nach ihm benannten Cook-Inseln und Neuseeland. Seine dritte und letzte Reise führte ihn auch ins Polarmeer auf der Suche nach der legendären Nordwestpassage. Schon nach seiner zweiten Forschungsreise war Cook eine Berühmtheit, sein Tod auf Hawaii während der dritten Reise (1776-1780) machte ihn zum Mythos.

Verfremdungen/Entfremdung

Die Fremde im Zeitalter des Massentourismus ist nur noch Mittel zum Zweck: Wir erholen uns in ihr, sie dient als Kulisse für unsere Selbstdarstellung und wird durch eine unersättliche Tourismusindustrie bis zum Auszug der Einheimischen ausgebeutet.

Blicken wir noch einmal zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Massentourismus noch in den Kinderschuhen steckte. Schon damals verdrängte die scherzhafte Verfremdung der Fremde den eigentlichen Reisebericht. Marc Twain hatte mit seinen „Arglosen im Ausland“ geradezu eine neue Literaturgattung geschaffen.

Auch andere Autoren sprangen auf diesen Zug. Um potentielle Leser zum Kauf ihres Buchs zu veranlassen, machten sie sich über die Fremde lustig. Wir stellen Ihnen als Beispiel das bekannteste Werk des heutzutage zwar unbekannten, damals aber sehr erfolgreichen Schriftstellers Otto Julius Bierbaum vor.

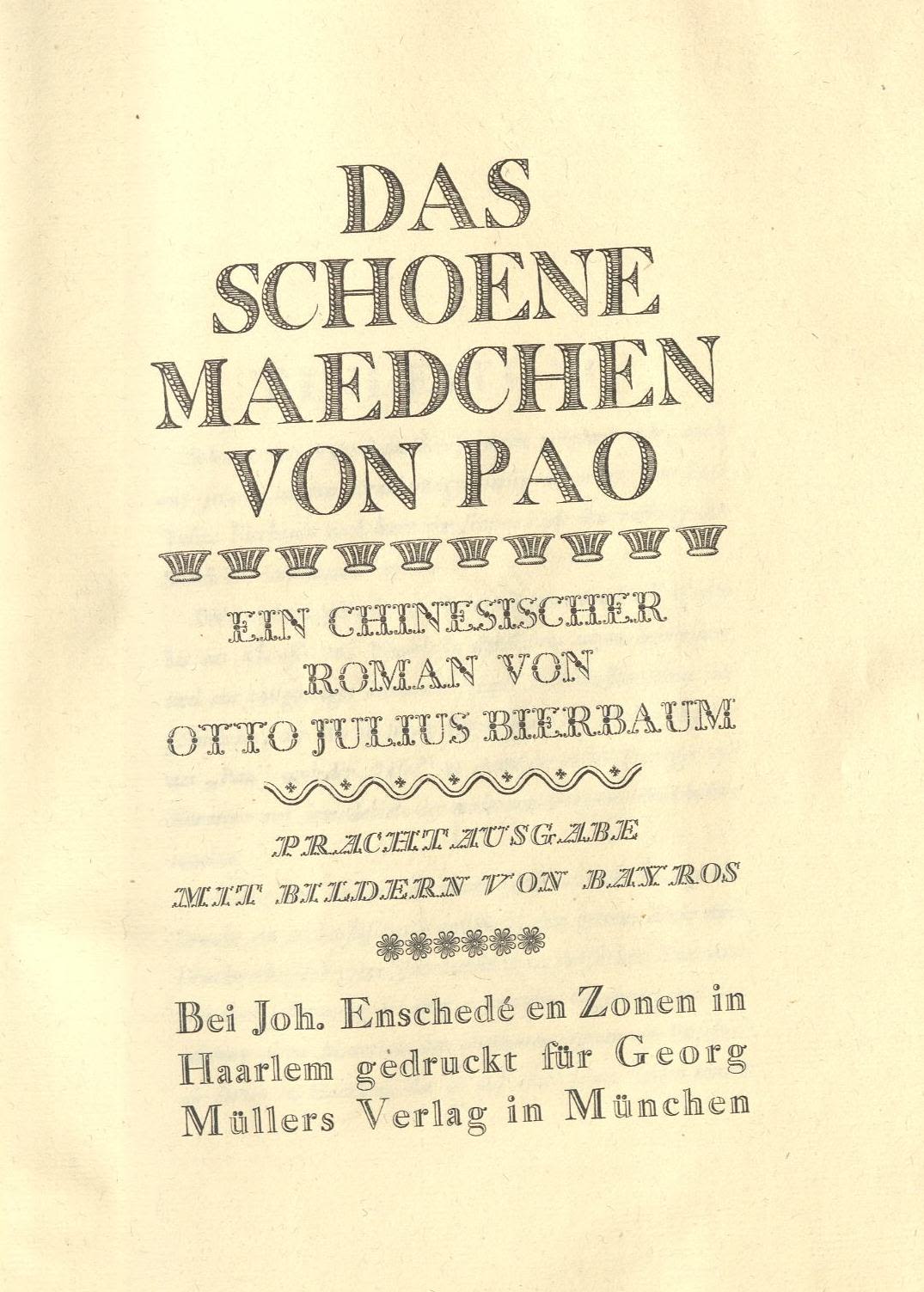

Otto Julius Bierbaum, Das schöne Mädchen von Pao. Ein chinesischer Roman. Bei Johann Enschedé en Zonen in Haarlem vom Juli 1909 bis Februar 1910 in 600 Exemplaren für den Georg Müller Verlag in München gedruckt.

Otto Julius Bierbaum, Das schöne Mädchen von Pao. Ein chinesischer Roman. Bei Johann Enschedé en Zonen in Haarlem vom Juli 1909 bis Februar 1910 in 600 Exemplaren für den Georg Müller Verlag in München gedruckt.

1895 vernichtete die Militärmacht des kleinen Staates Japan innert weniger Monate die grosse Armee des mächtigen Reichs der Mitte. Der chinesische Kaiser sah sich gezwungen, nicht nur eine gewaltige Summe an die japanischen Aggressoren zu zahlen, sondern auch umfangreiche Gebiete an Japan abzutreten.

Die westliche Welt war geschockt. Plötzlich war klar, dass es sich bei China um einen Koloss handelte, der auf tönernen Füßen stand. Und ein Münchner Journalist witterte ein gutes Geschäft. Er schrieb einen witzigen Roman, der seine Leser auf Kosten der Chinesen zum Lachen brachte.

Otto Julius Bierbaum (1865-1910) lebte im Münchner Schwabing und verdiente seinen Lebensunterhalt mit Schreiben. Er gehörte zu den regelmäßigen Autoren der satirischen Zeitschrift Simplicissimus und wusste, wie gerne seine Leser alles mochten, was sie zum Lachen brachte. Und das war doch zum Lachen: Ein Land wie China, das der Westen Jahrhunderte lang für ebenbürtig, wenn nicht überlegen gehalten hatte, erwies sich als unfähig, das viel kleinere Japan in seine Schranken zu weisen.

Erich Scheurmann, Der Papalagi. Die Reden des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea. Erschienen im Oesch Verlag, Zürich.

Erich Scheurmann, Der Papalagi. Die Reden des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea. Erschienen im Oesch Verlag, Zürich.

Kennen Sie dieses Gefühl am Morgen, wenn sie sich beim Blick in den Spiegel fragen, warum sie eigentlich noch hier sind, wo sie doch längst reif für die Insel wären? Der tägliche Arbeitsweg auf den überfüllten Straßen der Großstadt kommt Ihnen so fremd vor. Ist es das bisschen Geld wirklich wert, sich dem launischen Chef, der nörgelnden Kundin zu stellen?

Dieses Gefühl ist nicht neu. Seit der Aufklärung zweifelten Autoren immer wieder am Sinn der westlichen Geldkultur. Und viele von ihnen taten dies, indem sie den „edlen Wilden“ bemühten, der in kunstlosen Worten all die Fragen formulierte, die sie laut auszusprechen nie gewagt hätten.

„Papalagi“ war in den 1970er Jahren ein Kultbuch. Mit einem Blick von aussen kommentiert der Südsee-Häuptling unsere Brieftaschen für Banknoten, unsere Art zu wohnen in Wohnsilos und anderes. Dadurch hinterfragen wir unsere Gepflogenheiten zum ersten mal und lernen durch Vergleiche das Fremde kennen.

Und damit sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Die fünf Stationen haben uns ins Hier und Heute geführt, wo jeder einzelne für sich entscheiden muss, was ihm fremd ist, und ob er diese Fremde gerne besser kennenlernen würde.

Jede Reise in die Fremde ist auch eine Reise zu mir selbst. Nur durch das Andere erfahre ich, wer ich bin.

Entstation?