Numismatik

Bücher der Sammlung MoneyMuseum

Die Geburtsstunde der griechischen Numismatik

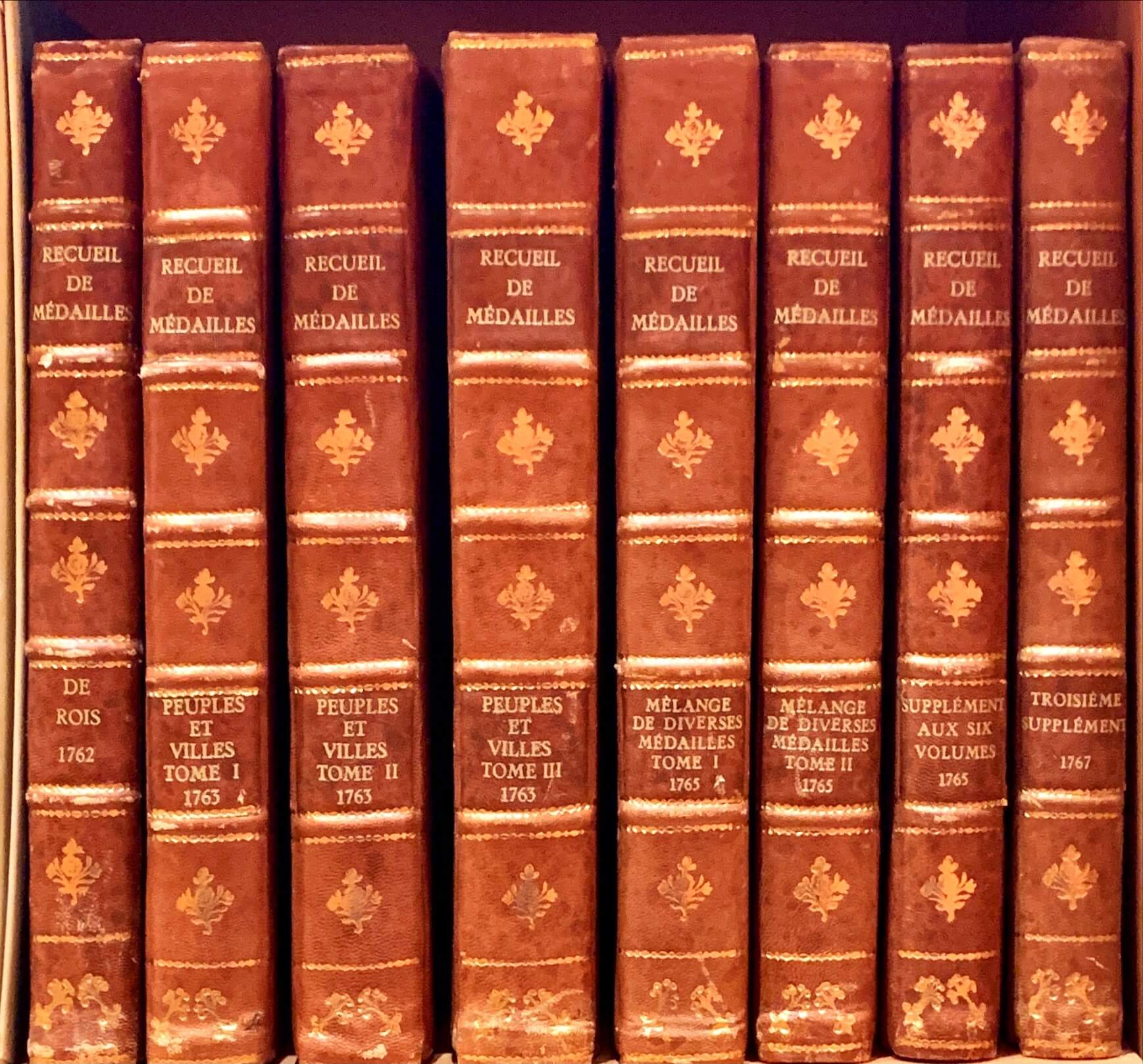

Joseph Pellerin: Recueil de médailles

Mit den ab 1762 veröffentlichen Bänden von Joseph Pellerins Recueil de médailles haben wir nichts anderes als die Geburtsstunde der griechischen Numismatik vor uns. Es gab zwar schon davor jede Menge Kataloge antiker Münzen – die Beschäftigten sich aber mehrheitlich mit der römischen Welt. Joseph Pellerin (1684–1783) war der erste, von dem man sagen kann, dass er Münzen aus der gesamten griechischen Welt wissenschaftlich und systematisch erfasste und katalogisierte. Dabei half ihm seine eigene gewaltige Sammlung von über 33.000 Münzen – die größte und wertvollste private Sammlung griechischer Münzen, die es bis dahin gegeben hatte.

Bemerkenswert an den Bänden ist die geographische Gliederung der Kataloge. Sie war Grundlage für die wissenschaftliche Ordnung, die später Joseph Eckhel in seinen Werken anwandte und die bis heute als Eckhelsches System Standard in Museumssammlungem und Katalogen der Antiken Münzen ist.

Auf die Bände folgten 1778 immer wieder Nachträge und Ergänzungen, so dass es insgesamt zehn Bände gibt, von denen die ersten acht in der Sammlung MoneyMuseum vorliegen.

Seine Münz-Sammlung verkaufte Pellerin 1776 an König Ludwig XVI, der ihm ganze 300.000 Livres dafür gab. Um bei Pellerins Marine-Karriere zu bleiben: Das entspricht etwa den damaligen Kosten einer halben kriegstauglichen Fregatte. Bis heute ist seine bedeutende Sammlung ein Teil des Cabinet des Médailles der Bibliothèque Nationale in Paris.

Großvater der griechischen Numismatik ist er im doppelten Sinne: einerseits, weil er sich bis zu seinem Tode im damals biblischen Alter von 99 Jahren mit der Numismatik beschäftigte. Zum anderen gilt vielen Joseph Eckhel als Vater der wissenschaftlichen Beschäftigung mit griechischen Münzen und dem nach ihm benannten Ordnungssystem – wenn dem so ist, wäre Pellerin, auf dessen Arbeit Eckhel aufbaut, der Großvater der griechischen Numismatik.

Die Münzsammlung als Prestige

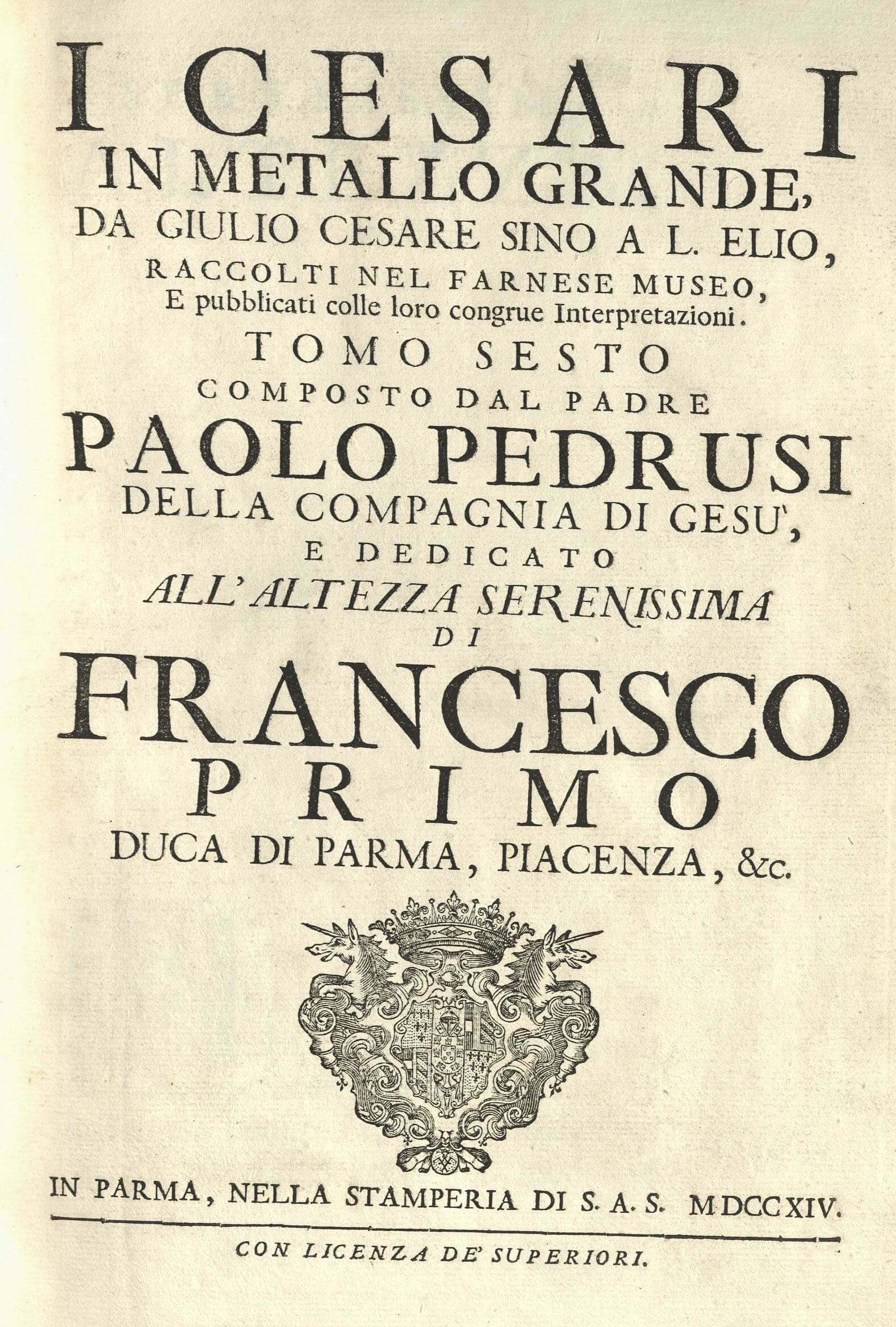

Paolo Pedrusi, I Cesari in Metallo Grande da Giulio Cesare sino a L. Elio, raccolti nel Farnese Museo. Band 6, Publiziert in Parma 1714

Viel wissen wir nicht über den Jesuiten Paolo Pedrusi (*1644, +1720), den Autor dieses Buchs. Die Publikation der Münzsammlung des Hauses Farnese war sein Lebenswerk. Und trotzdem war er selbst nicht wichtig. Er war austauschbares Werkzeug des Herzogs. Wer das Buch aufschlug, begegnete sofort dem Eigentümer der Sammlung, dem Herzog von Parma und Piacenza. Sein Name ist auch auf dem Titel weitaus größer geschrieben als der des Autors.

Ein kleiner Fürst und seine Sammlung

Um zu verstehen, welche Funktion eine Münzsammlung während des ausgehenden Barocks hatte, müssen wir uns nur den Kupferstich ansehen, der in unserer Ausgabe gegenüber dem Titelblatt eingebunden ist. Er zeigt Francesco Farnese, ihren Besitzer, Herzog von Parma und Piacenza. Über ihm schwebt Fama, die öffentliche Meinung, und verkündet mit ihrer Trompete seinen Ruhm. Der Behang der Trompete zeigt die römische Wölfin mit den beiden Zwillingen und nimmt damit Bezug auf die römischen Münzen der Publikation. Rechts unten sehen wir Minerva, die der Barock als eine Göttin des Wissens interpretierte. Der Fürst selbst steht links, hoch aufgerichtet, in voller Rüstung mit Allonge-Perücke. Er legt seine rechte Hand auf die Bücher, die ihm gewidmet sind. In der linken Hand hält er den Lorbeerkranz des Siegers.

Doch im realen Leben war Francesco I. kein Siegertyp. Er war als Herzog von Parma und Piacenza ein ziemlich mediokrer Herrscher, den die zeitgenössischen Großmächte für schwach und damit angreifbar hielten.

Man möchte nun glauben, dass ein Fürst wie Francesco, der in einem kriegerischen Umfeld um das Überleben seines Staats kämpfte, anderes zu tun gehabt hätte, als seine Münzsammlung zu publizieren. Doch im Barock war eine umfangreiche Münzsammlung etwas, mit dem man punkten konnte. Sie zeugte nämlich von den politischen Verbindungen ihres Besitzers.

Die Sammlung Farnese

Eine Sammlung spiegelte die Bedeutung des Sammlers. Der Sammler – in ganz wenigen Ausnahmefällen die Sammlerin – erhielt die Objekte nur dank guter Verbindungen zu gebildeten und mächtigen Männern in ganz Europa. Es galt also der Umkehrschluss: Wer eine umfangreiche Sammlung besaß, musste ein machtvoller Mann sein.

Die barocke Bühne

Doch gerade wer im Barock machtlos war, musste nach außen hin so tun, als wären seine Mittel unbegrenzt. Francescos Bemühungen blieben nicht erfolglos: Es war ein diplomatischer Coup, als er, der kleine, verarmte, unbedeutende Fürst von Parma, 1714 seine Stieftochter Elisabetta an den gerade eben verwitweten spanischen König Philipp V. verheiraten konnte. Auch dank der Sammlung galt das Herzogtum Parma als begehrenswert, und es stand im Raum, dass Francescos im Jahr 1714 bereits 44jährige Gattin keine Kinder mehr gebären würde. Damit gab es – außer einem unverheirateten Bruder – keine offiziellen Erben, so dass Philipp V. wusste, dass das Herzogtum Parma mit der Sammlung an seinen und Elisabettas Sohn fallen würde. Doch auch für Francesco hatte dieser Deal einen klaren Vorteil: Solange er lebte, schützte Spanien sein Herzogtum!

Der Umzug der Sammlung

Danach allerdings wurde die Sammlung abtransportiert. Karl nahm sie in sein Königreich Neapel und Sizilien. Dort ist sie noch heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Die Statuen stehen in den zahllosen Sälen des Museums. Die Münzsammlung dagegen liegt im – meist geschlossenen – Zwischengeschoss. Ein trauriges Schicksal für diese damals auch politisch so wichtige Sammlung, die von Paolo Pedrusi so liebevoll und aufwändig publiziert wurde.

Paolo Pedrusis Buch zeugt davon, dass die Numismatik viele Jahrhundert lang viel mehr war als eine Wissenschaft. Sie war ein Gebiet, auf dem die Herrscher wetteiferten. Wer es hier weit brachte, den hielt man auch für politisch einflussreich. Und damit konnte so mancher Fürst überspielen, dass sein Reich den Zenit längst überschritten hatte.

Münzen als historische Quelle

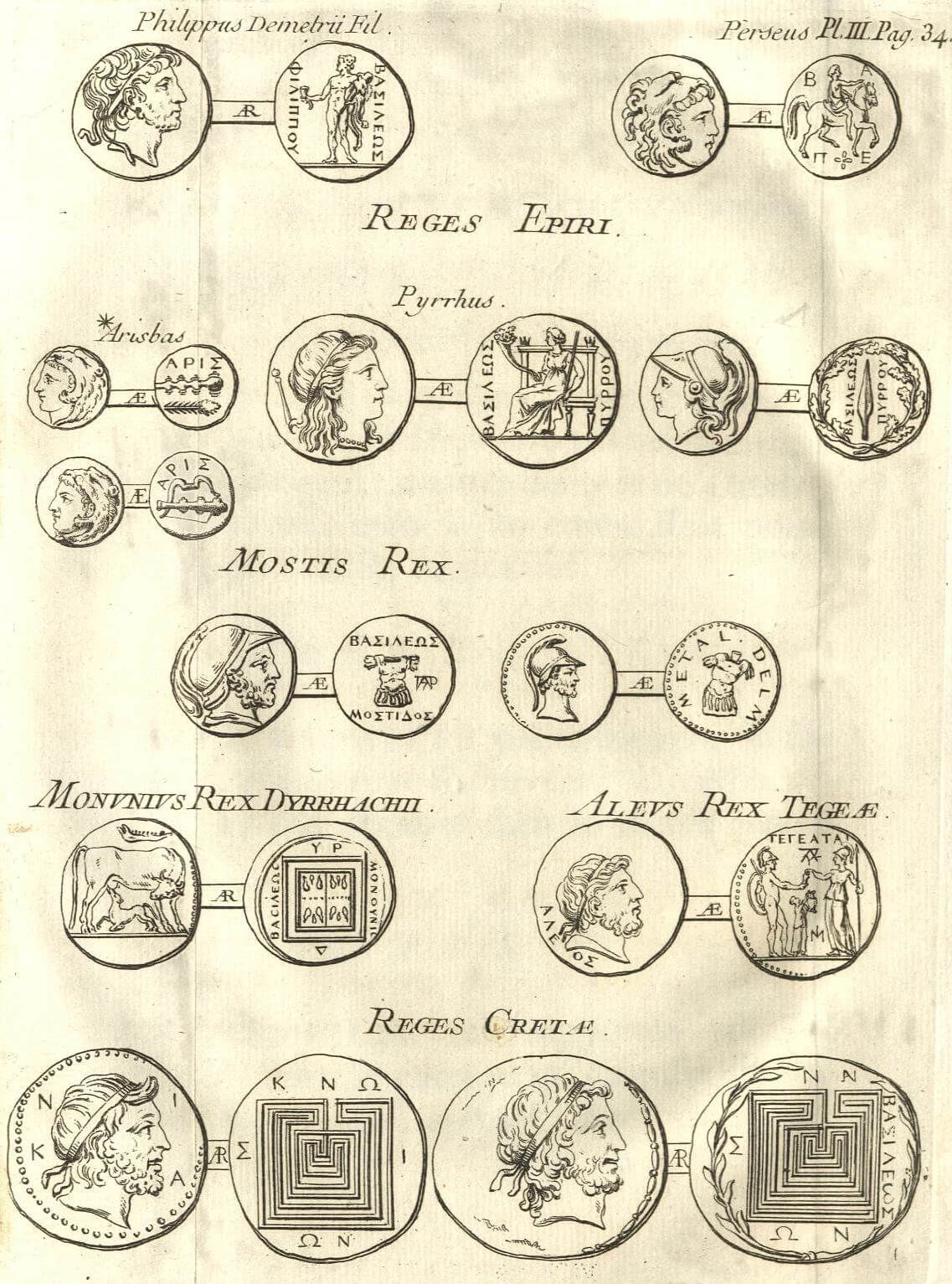

Erasmus Froelich, Annales compendiarii regum et rerum Syriae: numis veteris illustrat. Gedruckt in Wien 1744

„Und die Bibel hat doch recht“ so hieß ein im Jahr 1955 veröffentlichtes Buch. Sein Autor wollte nachweisen, dass mit Hilfe der Archäologie der ultimative Beweis für die Wahrheit der in der Bibel geschilderten Vorkommnisse erbracht werden könne. Auch wenn man über die darin vorgebrachten Thesen unterschiedlicher Meinung sein kann, das Buch war ein Erfolg. Es wurde in 20 Sprachen übersetzt und erschien in mehreren Millionen Exemplaren.

Ein Grund für die weite Verbreitung des Buches könnte sein, dass sich die Menschen seit der Aufklärung immer wieder fragten und fragen, ob man nicht moderne Forschung und Glauben unter einen Hut bekommen könne. Einer von denen, die das bereits im 18. Jahrhundert versuchten, war der Jesuit Erasmus Froelich.

1746 berief ihn Maria Theresia an das gerade erst von ihr gegründete Theresianum, ein Gymnasium, das es mittellosen Jungen ermöglichen sollte, eine höhere Bildung zu erwerben, und zwar ohne ihr Leben einem katholischen Orden weihen zu müssen. Froelich bestimmte die Münzen zusammen mit zwei Kollegen und veröffentlichte mit ihnen das erste gedruckte Verzeichnis des gesamten Münzbestands mit 150 Abbildungstafeln.

Die Makkabäerbücher – echt oder falsch?

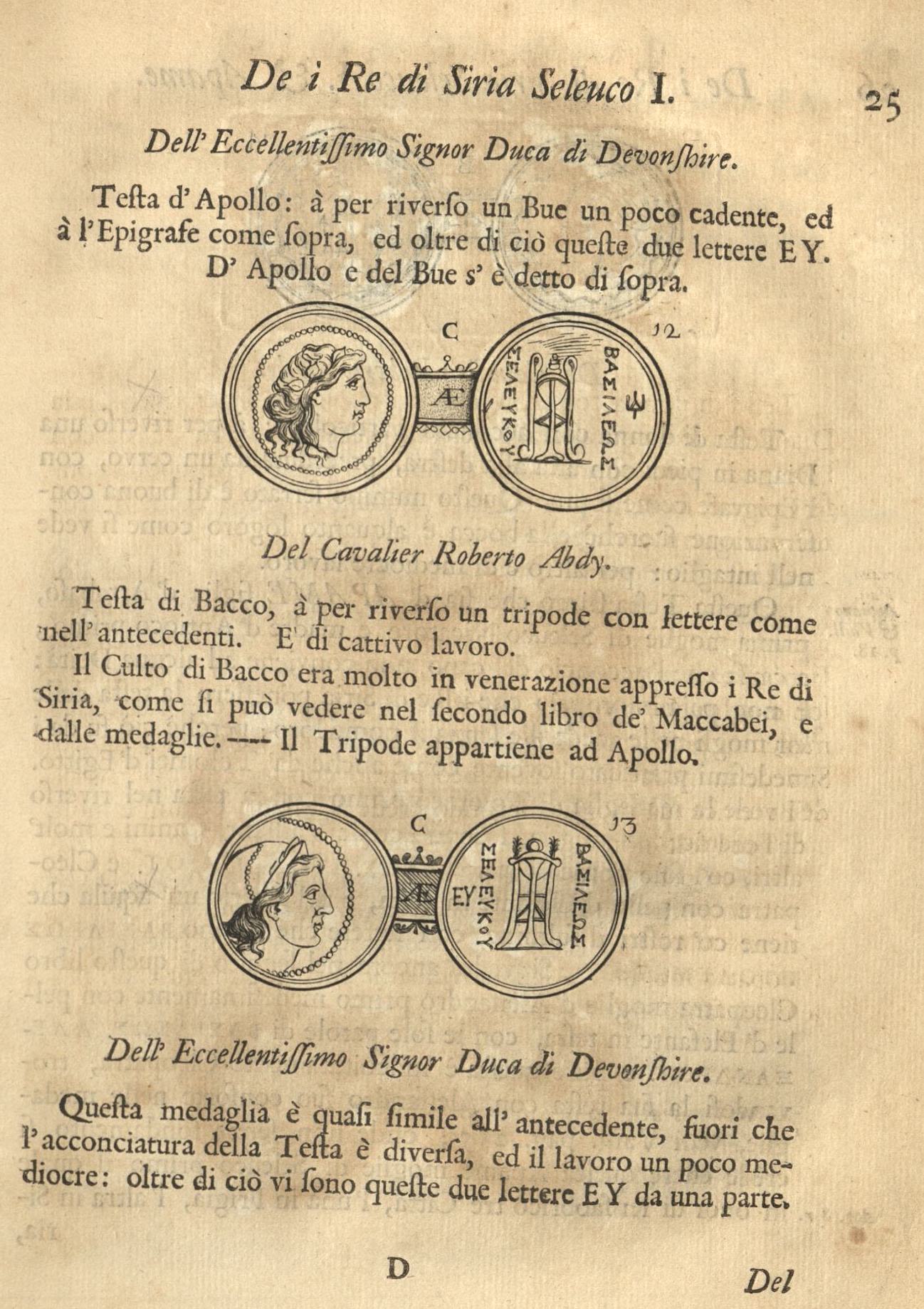

Man fragt sich, wann Froelich neben seinen umfassenden Pflichten noch die Zeit fand, sein opus magnus in Angriff zu nehmen, seine Annalen der syrischen Könige, vom Tod Alexanders des Großen bis hin zur Ankunft des Gnaeus Pompeius in Syrien.

Es handelte sich dabei um weit mehr als einen Katalog von Münzen resp. ein Sammlungsinventar, wie wir sie aus dem 18. Jahrhundert in großen Mengen besitzen. Froelich stellte sich eine konkrete Frage, die er mit Hilfe der Münzen beantworten wollte, nämlich ob die für apokryph gehaltenen Bücher der Makkabäer echt oder falsch seien.

Die vier Bücher schildern die Ereignisse des Makkabäeraufstands, als streng gläubige Juden sich gegen den syrischen König Antiochos IV. erhoben. Sie sind zentral für die Geschichte des Judentums, da in Buch 2 eines der wichtigsten Feste der jüdischen Gemeinschaft begründet wird, das Chanukkafest. Es geht auf die Wiedereinweihung des Tempels zurück, nachdem die Truppen des Judas Makkabäus die Kontrolle über Jerusalem zurückgewonnen haben. Doch damit ist die kriegerische Auseinandersetzung noch nicht beendet. Buch 3 und 4 schildern, wie es danach weiterging.

Die Makkabäerbücher gehören zu den vielen Schriften, bei denen die Gelehrten sich nicht einigen konnten, ob sie nun heiliges Wort waren oder nicht.

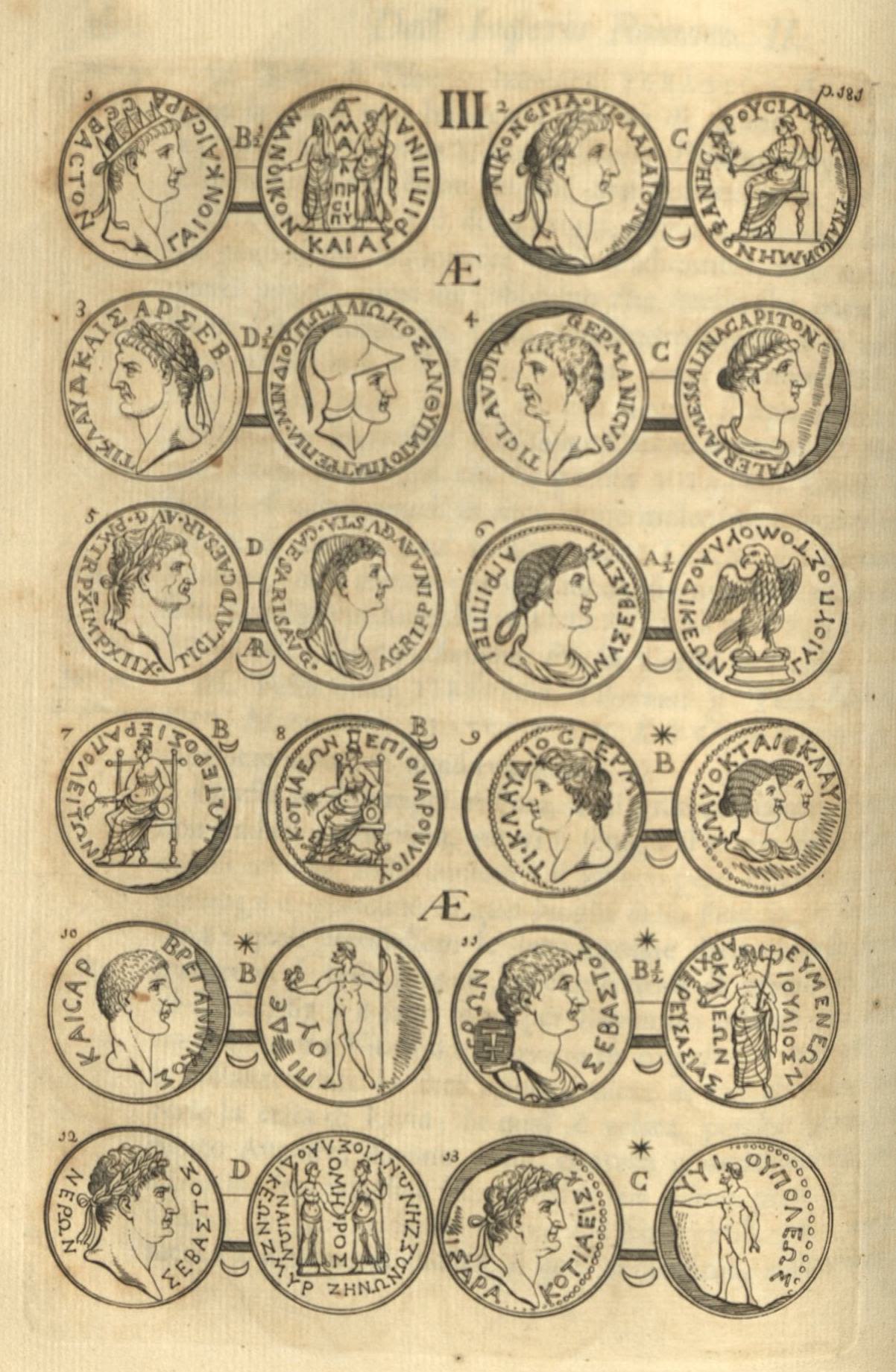

Münzen als historische Quelle

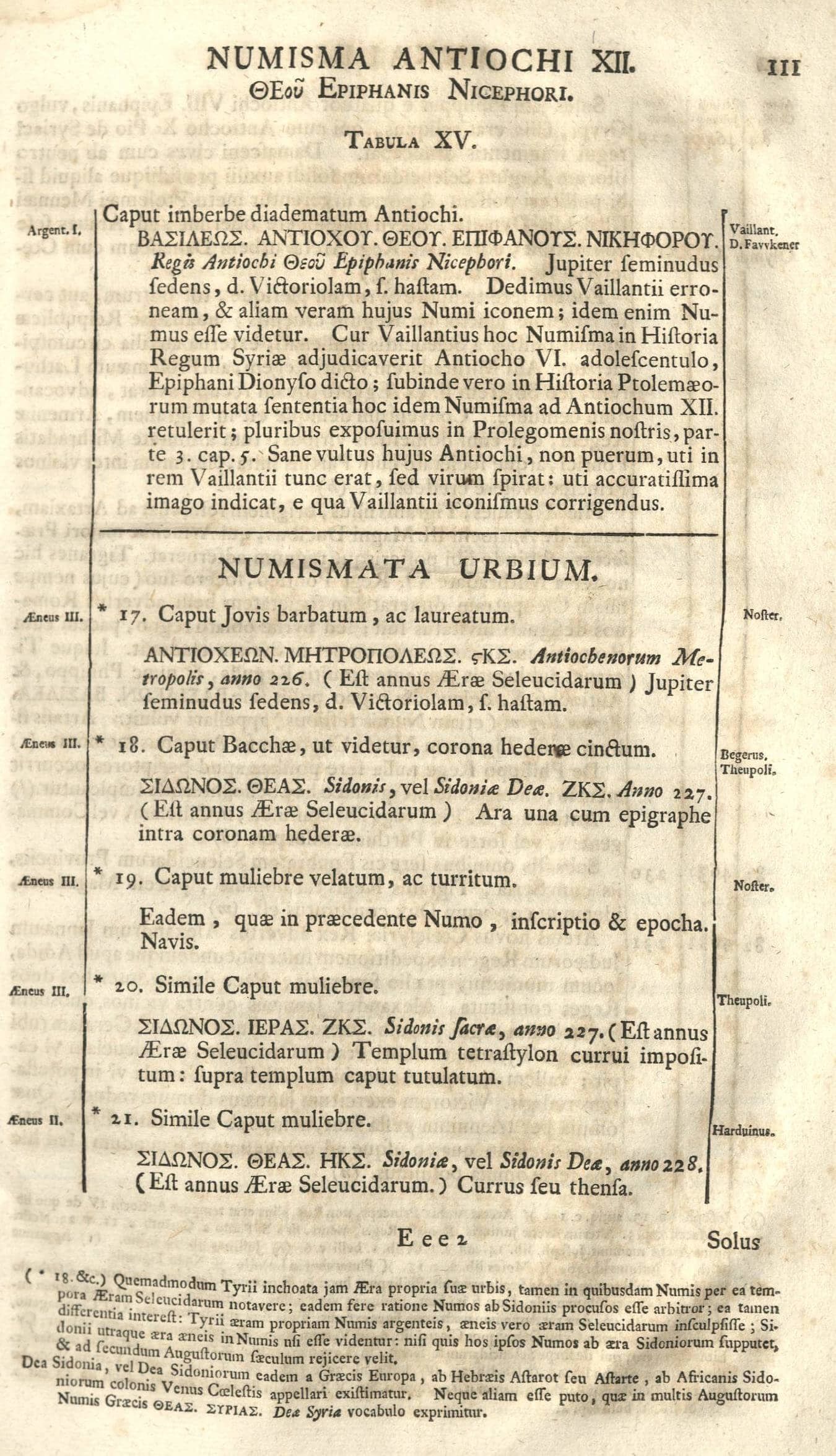

Zu diesem Zweck erstellte Froelich als Kernstück seiner Arbeit die Annalen der Könige von Syrien. Er listete, nach Jahren geordnet, die aus der Literatur bekannten Ereignisse ihrer Geschichte auf. Auf einer Seite finden sich die Ereignisse, geordnet nach der christlichen Ära, nach dem julianischen Kalender angereichert mit der Datierung nach der seleukidischen Ära und der Olympiadenrechnung. Auf der anderen Seite sind die Münzen abgebildet, die dank ihrer Datierung nach der seleukidischen Zeitrechnung alle einem festen Datum zugeordnet werden können.

Die durch diese Gegenüberstellung abgesicherten Daten nutzte Froelich dazu, zu argumentieren, dass das erste und das zweite Makkabäerbuch, das sich im katholischen Bibeltext fand, historisch zutreffend, echt und damit göttlich inspiriert sein müsse.

Natürlich war die katholische Welt begeistert! Man wird wenig überrascht sein, dass die protestantische Welt, obwohl niemand die großartige wissenschaftliche Leistung, die hinter dieser Arbeit stand, bestreiten konnte, zu einem anderen Ergebnis kam.

Jede Zeit schreibt sich ihre eigene Geschichte

Bei all seiner wissenschaftlichen Brillanz, hatte der Numismatiker und Historiker Erasmus Froelich übersehen, dass Münzen und Fakten zwar Tatsachen rekonstruieren, aber keinen Glauben beweisen können. Dass ein Ereignis tatsächlich stattgefunden hat, sagt noch nichts über seine Deutung.

Fragen des Glaubens kann man nicht auf Grund von Tatsachen diskutieren. Sonst würde es sich nicht um Glauben, sondern um Wissen handeln.

Münzsammlung als Prestige-Objekt

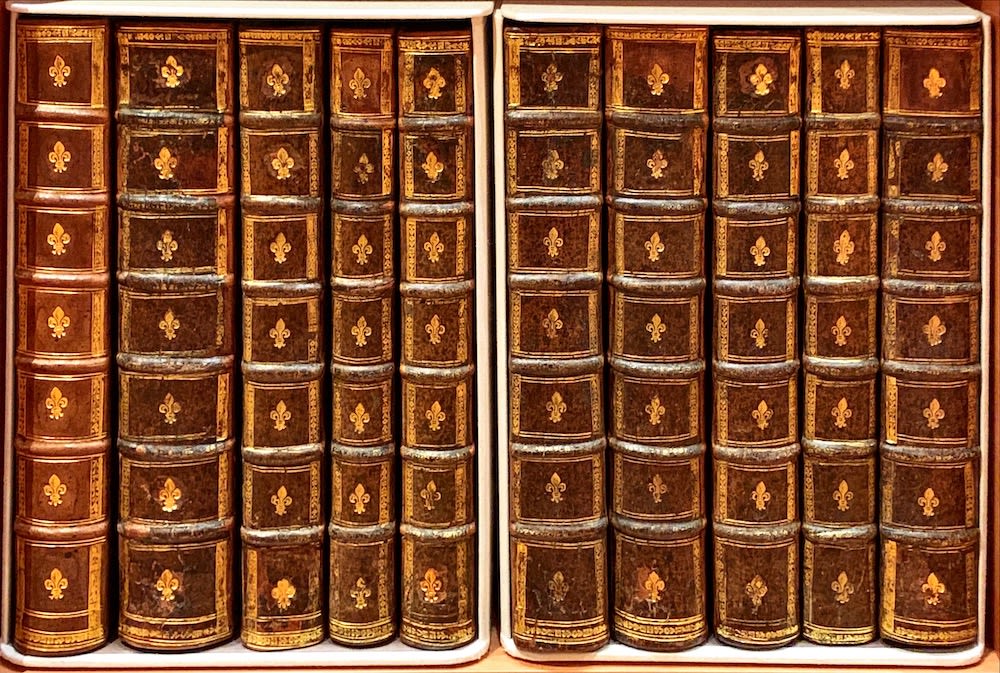

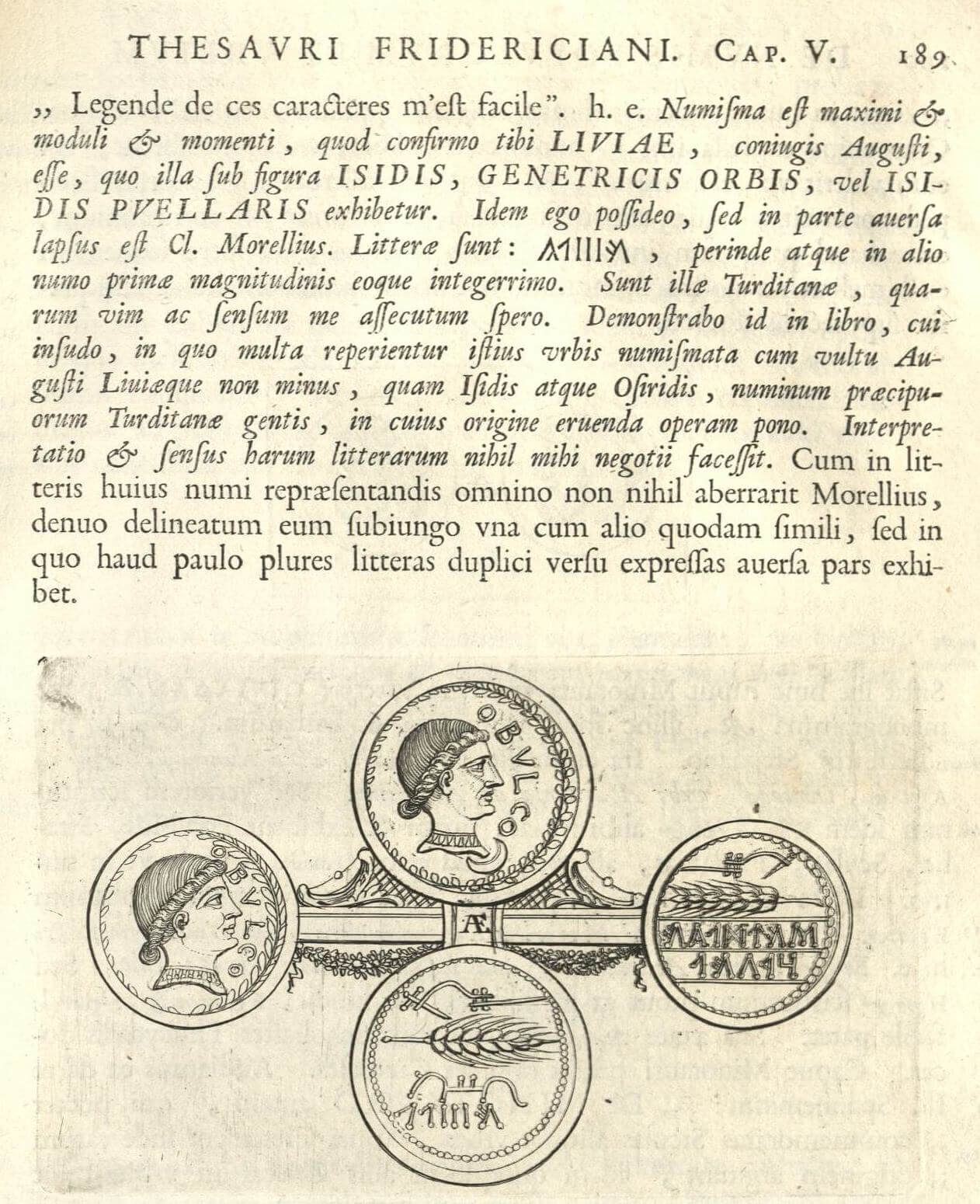

Christian Sigismund Liebe, Gotha numaria, sistens thesauri Fridericiani numismata antiqua aurea, argentea, aerea ea ratione descripta. Gedruckt in Amsterdam, 1730

Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg

Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg

Was tut man, wenn man Ambitionen hat, die eigenen Mittel aber nicht mit den Ansprüchen mithalten können? Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg erwarb 1712 die berühmte Münzsammlung von Graf Anton Günther II. von Schwarzburg-Sondershausen zu Arnstadt.

Er ließ einen repräsentativen Raum bauen, in dem Besucher den Schatz bewundern konnten. Er gab die Publikation der Sammlung in Auftrag. Natürlich wählte man als Sprache für das Buch das Lateinische. Schließlich konnten damit alle Gelehrten im In- und Ausland lesen, welche Schätze in Gotha zu finden seien.

Gotha war fortan ein internationales Zentrum für alle Freunde der Numismatik, und derer gab es im Hochadel viele, denn wie heute Golf, Dressurreiten oder Segeln galt damals die Numismatik als die edelste Beschäftigung würdig eines Herrschers.

Del Tesoro Britannico: Ein Komponist versucht sich am ersten Katalog der britischen Sammlungen

Del Tesoro Britannico, Band 1, London, 1719.

Im frühen 18. Jahrhundert war das Sammeln antiker Münzen hoch im Kurs und gehörte in adligen und gebildeten Kreisen zum guten Ton. Leute, die sich damit auskannten, waren gefragt, verfassten mit Unterstützung von Fürsten Kataloge von deren Sammlungen. So ein ehrgeiziges Projekt wollte auch Nicola Francesco Haym (1678 – 1729) angehen. Sein Tesoro Britannico, so sein Plan, sollte eine Lücke schließen und die antiken Münzen in den englischen Sammlungen erfassen, denn die waren bis dahin nicht mit so einem Kompendium gewürdigt worden. Unterstützer dafür fand er unter den vornehmen Sammlern in England viele, denn er war gut vernetzt. Er war ein bekannter und umworbener Musiker und Komponist.

Der von Haym verfasste erste Katalog über die Münzen in britischen Sammlungen ist so etwas wie ein Freizeitvergnügen gewesen. In der Bibliothek haben wir den ersten Band, erschienen 1719. Die Texte sind vollständig auf italienisch, eine englische Version wurde im gleichen Jahr herausgegeben. Der Titel „Schätze Englands“ erklärt sich dadurch, dass Haym sogar noch mehr vorhatte, als „nur“ die antiken Münzen auf den britischen Inseln zu erfassen, sondern auch Gemmen, Statuen und andere Antiquitäten in Großbritannien.

Die Qualität des Katalogs entsprach nicht dem, was die vielen hochadligen Vorbesteller, die Haym stolz abdrucken ließ, sich vorgestellt hatten. Er selbst schrieb zwar im Vorwort, ihm liege als Römer natürlich das Wissen über die Antike im Wesen, aber vielleicht hätte er sich darauf nicht verlassen sollen – sein Vater war schließ kein waschechter Römer, sondern in Bayern geboren, was auch den Nachnamen Haym erklärt. Sein Katalog war jedenfalls laut einem Kritiker voller „ungeheuerliche Fehler“. Im Folgejahr erschien noch der in vielen Punkten sichtlich überarbeitete zweite Band, allerdings war dann auch schon Schluss. So bleibt das Projekt unvollständig. Die folgenden Jahre widmete Haym stattdessen einer sechsbändigen Geschichte der Musik und 8 Bänden über seltene italienische Bücher.