Modul 3

Wie wollen wir leben?

Gelebte Alternativen jenseits der Geldlogik

Einordnung und Gliederung

Der vorliegende Text regt dazu an, sich mit aktuellen Alternativen zu der vorherrschenden geldbasierten Organisationsweise auseinander-zusetzen. Du wirst von tauschlogik-freien Kreisläufen und Commoning-Prozessen anhand bereits gelebter Praktiken erfahren.

Der Text beginnt mit einer kurzen Erläuterung der Bedeutung der vorgestellten Alternativen, die sich jenseits der Geldlogik etablieren. Im Anschluss wird näher auf wesentliche Merkmale der vorgestellten geldlogikfreien Organisationsweise und Commoning-Prozesse eingegangen. Es folgen Reflexionsfragen und ein Ausblick.

Dieser Text bildet den dritten Teil der dreiteiligen Reihe «Vor, mit und nach dem Geld».

1. Einleitung

Nach dem Geld – geht das überhaupt?

Dies ist eine berechtigte Frage, da wir Menschen global in eine vorherrschend geldvermittelten Organisationsweise eingebunden sind. Daher ist das «nach» hier eher als ein «jenseits» oder «neben» zu verstehen und damit als etwas, das über das Bestehende hinausgeht. Gerade da die Geldlogik – wie im zweiten Teil ausführlicher dargestellt – so verinnerlicht wurde, dass sie tendenziell als einzige und selbstverständliche Option erscheint, ist ein Nachdenken und Aufzeigen von alternativen Organisationsweisen für Transformations-Bemühungen essentiell.

2. Gelebte Alternativen

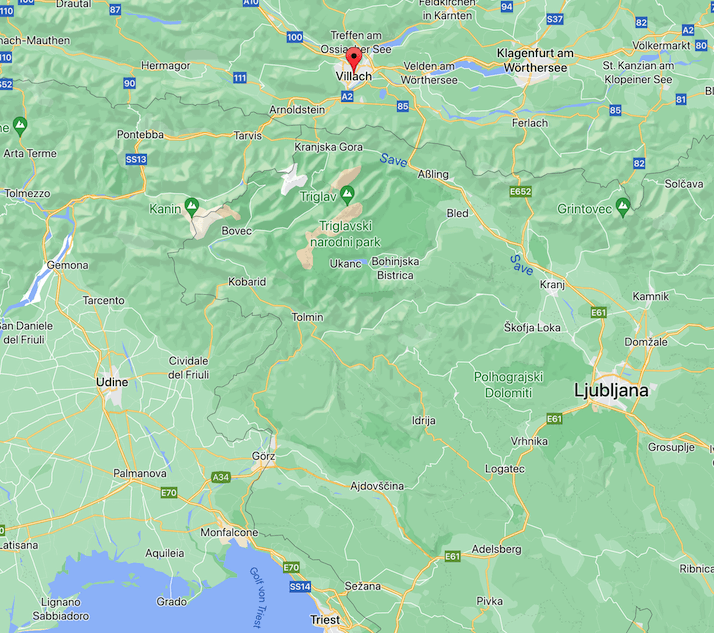

Dies erfolgt hier zunächst durch das empirische Vorstellen der Bewegung «Verantwortung ERDE» in Villach, Österreich. Basierend auf empirischer Forschung (siehe Oehler, 2021) werden die zentralen Merkmale ihrer geldlogikfreien Organisationsweise vorgestellt. Im Anschluss wird auf die Fuchsmühle als ein Beispiel des Commoning verwiesen, um die Vielfalt möglicher alternativer Wege und Praktiken deutlich zu machen.

2.1 Die Bewegung «Verantwortung ERDE»

Die «Verantwortung ERDE» ist seit 2015 eine dezentrale wirtschafts- und politkritische Bewegung. Die dort wirkenden selbsternannten Erdlinge nehmen die bestehenden Krisen zum Anlass, um ihren Lebensraum und ihre Lebensbedingungen selbst zu gestalten.

Villach in Oesterreich

Villach in Oesterreich

2.1.1 Verantwortungsvoll leben

In ihrem ERDE Blatt fassen die Erdlinge zusammen: «Wir tragen Verantwortung. Und wir tragen sie gerne. Diese Erde und alles Leben auf ihr ist kostbar und zu behüten. Denn wir sind ein Teil davon. Wir wollen an einer Welt mitwirken, die fair ist. Die lebenswert ist. Für die Menschen und die Natur. In der man sich auf Augenhöhe begegnet. Einer Welt, in der all das selbstverständlich ist» (ERDE BLATT, 2021).

Übergeordnetes Ziel der Bewegung ist das Erreichen einer möglichst großen Unabhängigkeit von Strukturen, die auf Kosten anderer Menschen und der Natur etabliert wurden. Stattdessen wird eine verantwortungsvolle Lebensweise angestrebt.

Das ERDE BLATT zeigt die Reise seit der Entstehung der «Verantwortung ERDE» auf und bringt Interessierten ihr Wirken näher.

2.1.2 Die Schenkkultur der ERDE

Die Bewegung hat das Potential und nicht das Versäumnis im Fokus und handelt entsprechend, indem sie eine Schenkkultur aufbaut. Dies geschieht durch die Etablierung tauschlogikfreier Kreisläufe. Tauschlogikfrei bedeutet, dass Geben und Nehmen als aufrechnender Akt entkoppelt werden:

«Wie schön das ist, dass wir einfach Sachen bringen und Sachen nehmen. Und wir müssen nicht darüber nachdenken, es ist eh da. Und wenn ich was brauche, komme ich halt, und nehme es. Und wenn ich etwas habe, gebe ich» (Oehler, 2021).

Ermöglicht wird diese Schenkkultur durch verschiedene etablierte Strukturen. Es gibt einen Selbstversorger:innen-Garten in dem Gemüse angebaut und Bodenfürsorge betrieben wird. Ein offener Freiraum mitten in Villach erlaubt es Menschen sich zu treffen, Veranstaltungen abzuhalten oder zum wöchentlichen Essen für alle vorbeizukommen. Zudem haben Menschen aus der Bewegung politische Mandate im städtischen Gemeinderat inne.

Die geldlogikfreie Organisationsweise der Bewegung entstand aus praktischen Beobachtungen heraus. So beobachteten die Erdlinge, dass beispielsweise das Aufstellen einer Spendenbox bei dem wöchentlichen Essen für alle bereits das Miteinander vor Ort veränderte. Wie im zweiten Teil dieser Triologie «Vor, mit und nach dem Geld» ausführlich beschrieben basiert die Geldlogik auf äquivalenten Tauschakten:

«Aufrechnen und Abwägen lösen dann potentiell unmittelbares, spontanes Verhalten und Zwangslosigkeit ab. Geld bringt somit etwas Drittes in eine Beziehung, das uns vertraut ist und in unserer Welt absolut logisch und berechtigt erscheint, ‹nur mit solchen Gedanken hängt Zusammensein immer an einem seidenen Faden, ist irgendwie abhängig vom guten Willen des Geldes› » (Oehler 2021).

Willkommen bei der «Erde»

Willkommen bei der «Erde»

2.1.3 Leben ohne Geld?

Die vor Ort angeregte Schenkkultur bedeutet nicht, dass alle Erdlinge in ihrem jeweiligen Alltag kein Geld mehr verwenden. So gibt es Erdlinge, die weiterhin durch Lohnarbeit Geld verdienen müssen oder wollen, und solche die dies durch die Etablierung alternativer Strukturen nur noch teilweise oder gar nicht mehr tun. Entscheidend ist das Aufbrechen der sonst kaum wahrnehmbaren Geldlogik durch das Schaffen eines Bewusstseins und das gleichzeitige Gestalten von anderen, neuen Formen des Miteinanders.

2.1.4 Charakteristika des geldlogikfreien Miteinanders

Als ich die Bewegung «Verantwortung ERDE» im Rahmen meiner Forschung zum ersten Mal besuchte, fiel mir vor allem ihre Art miteinander umzugehen auf. Die Forschung ergab folgende Charakteristika, auf die kurz eingegangen werden soll.

Die Teilhabe an der Bewegung gestaltet sich niedrigschwellig. Dies liegt daran, dass die Bewegung offen ist für alle Menschen, die auf ihre jeweils ganz eigene Art und Weise partizipieren können. So kommen Menschen weder in bestimmten Funktionen in die Bewegung noch gibt es Voraussetzungen oder Leistungen zu erfüllen, um Teil zu sein. Stattdessen findet die Organisation in freiwilligen, hierarchie-freien Arbeitsgemeinschaften statt. Auf diese Art nimmt man als Mensch teil, was die Bewegung inkludierend macht und Vertrauen fördert. Ambivalenzen und Konflikte sind dadurch weniger existentiell bedrohlich und dürfen da sein.

Diese Offenheit führt nicht zur Beliebigkeit, ganz im Gegenteil. Innerhalb der Bewegung lässt sich ein hohes Kommitment feststellen. Gerade durch die Freiwilligkeit des Beitragens, die durch das Wissen um das bedingungslose Teilsein gestützt wird, ergeben sich ganz eigene, starke Motivationen – unabhängig vom Geld. Die Art, wie beigetragen wird, darf sich verändern. Dies steht im Kontrast zu geldvermittelten Kontexten, wo Menschen in gewissen Funktionen miteinander agieren (müssen) und zu leisten haben.

Durch diese Art sich miteinander zu organisieren werden neue Selbstverständlichkeiten herausgebildet. Dies erfordert das Erkennen und Verstehen bestehender Strukturen und systemischer (geldlogischer) Zwänge und das Machen anderer Erfahrungen. So können neue Denkrealitäten und Lebenswelten jenseits der verinnerlichten Geldlogik entstehen. Derartige Veränderungen sind dabei kein einmaliger Entschluss, sondern ein kontinuierlicher, vielschichtiger Prozess des Erprobens und Reflektierens. Die Erdlinge tun dabei das, was in der Praxis funktioniert, und nicht das, was einmal (theoretisch) festgeschrieben wurde. So entsteht ein konstruktiver Aktivismus, der auf Handeln mit allen Sinnen basiert und Kopf, Herz und Hand miteinbezieht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass je nach vorhandenen Strukturen andere Formen des Miteinanders erschwert oder ermöglicht werden. So erlaubt die Etablierung geldlogikfreier Strukturen wie die Schenkkultur der Erdlinge ein Miteinander, das auf anderen als den geldvermittelten Formen des Teilseins und der Teilhabe beruht. Umgekehrt bestimmt die jeweilige Umgangsweise maßgeblich, welche Strukturen vor Ort entstehen und längerfristig getragen werden. Auf diese Weise kann – wie in und durch die Bewegung «Verantwortung ERDE» aufgezeigt – grundlegender Wandel jenseits der Geldlogik geschehen.

2.2 Commoning auf dem Land:

Die Fuchsmühle

Laut dem Commons-Institut werden unter Commons gemeinsam hergestellte, gepflegte und genutzte Produkte und Ressourcen unterschiedlicher Art verstanden. Der Prozess des Commoning befähigt Menschen in lokalen, regionalen oder aufgabenbezogen Bereichen kollektiv eigene Lebensbedingungen herzustellen und Probleme zu lösen. So können Menschen sich wieder als Gestalter*innen erfahren, die ihre Commons an vorhandenen Bedürfnissen ausrichten.

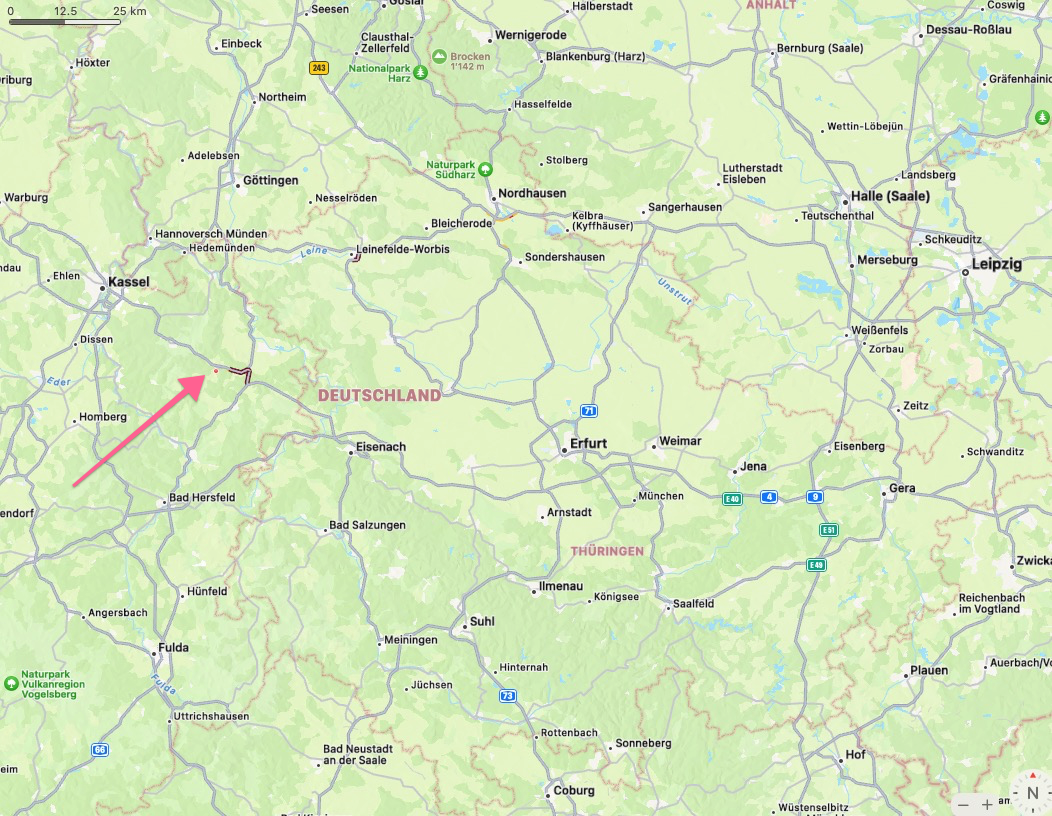

Im deutschen Waldkappel befindet sich eine ehemalige Mühle, die heute als «Fuchsmühle» gemeinschaftlich belebt wird. Sie ist eines von mehreren WG-Häusern im Ort, in denen insgesamt etwa 30 Menschen in einem Netz der Gemeinschaftlichkeit leben. Durch das Bilden selbstorganisierter kollektiver Strukturen wird dem demografischen Wandel auf dem Land entgegengewirkt. Der physische Ort «Fuchsmühle» wird dabei als Commons verstanden und somit gemeinsam gepflegt und genutzt. Das Miteinander in der «Fuchsmühle» basiert auf freiwilligem Beitragen – es kann beispielsweise das Mittagessenkochen übernommen werden oder eine Gartenarbeitsschicht. Zudem gibt es eine geteilte Ökonomie, das heißt die Einkommen der Bewohner*innen fließen auf ein Konto und können von ihnen je nach Bedarf genutzt werden.

In diesem Film stellt die «Fuchsmühle» und ihre Bewohner:innen sich vor.

Durch die verschiedenen WGs in und um Waldkappel entsteht ein dezentrales bedürfnisorientiertes Netzwerk, das Ressourcen und Wissen teilt. Ziel ist es, dass sich dieses Netzwerk in die Region einfügt und nicht von ihr abgrenzt.

Die Fuchsmüle südöstlich von Kassel

Die Fuchsmüle südöstlich von Kassel

37284 Waldkappel, Deutschland

37284 Waldkappel, Deutschland

Die ehemalige Fuchsmühle

Die ehemalige Fuchsmühle

2.3 Weitere Vertiefungen

Als Fazit dieser kurzen Auseinandersetzung mit gelebten Alternativen jenseits der Geldlogik kann festgehalten werden, dass eine auf Vielfalt beruhende Betrachtungsweise wichtig ist. Eine Karte aus dem von Silke Helfrich initiierten Kartenset «Mustersprache des Commoning» erläutert diese Haltung genauer:

Karte «Sich in Vielfalt ausrichten». Das Musterset enthält gefundene Muster für das Gelingen von Commoning-Prozessen. Mehr Informationen zur Entstehung und zum Hintergrund finden sich im Link.

Karte «Sich in Vielfalt ausrichten». Das Musterset enthält gefundene Muster für das Gelingen von Commoning-Prozessen. Mehr Informationen zur Entstehung und zum Hintergrund finden sich im Link.

Die Karte «Sich in Vielfalt ausrichten» betont, dass geteilte Absichten und Werte keine Voraussetzung für gelingendes Commoning sein müssen. Vielmehr bildet sich das Gemeinsame in Prozessen heraus. Ganz in diesem Sinne ist die Betrachtung verschiedener Initiativen zentral. Ansonsten würde eine Herangehensweise von oben über alle andere gestülpt und wäre jeweils nur noch bedingt mitgestaltbar.

Hilfreiche Wegweiser für eine gemeinsame Ausrichtung und Verortung verschiedener Zugänge sind dabei die drei vom Netzwerk für Oekonomischen Wandel (Now Net) herausgearbeiteten Wege

- «Staat und Gesellschaft umfassend demokratisieren»

- «Märkte zurückdrängen und am Gemeinwohl ausrichten» und

- «Commons ausweiten».

Die Auseinandersetzung mit der Geldlogik verhindert, dass diese unbewusst und selbstverständlich zum dominanten Bezugssystem von Initiativen wird, die eigentlich andere Umgangsformen anstreben. So können bewusst Räume jenseits der Geldlogik etabliert werden.

3. Reflexionsfragen

- Wo habt ihr ggf. schon geldlogikfreie Räume in eurem Leben?

- Und wo würdet ihr trotzdem eine geldlogische Umgangsweise vorziehen und warum?

- Was habt ihr für transformative Ideen für die Zukunft?

4. Ausblick

Der Verweis auf bereits gelebte Organisationsformen, die andere als die gängigen Formen des Denkens, Lebens und Handelns erproben, eröffnet nicht nur Möglichkeitsräume, sondern zeigt auch konkrete Wege dorthin und somit über die Geldlogik hinaus. Die in Vielfalt dezentral selbstorganisierte Vorgehensweise bildet dabei einen wesentlichen Unterschied zum ersten Teil dieser Reihe, dessen Ausführungen zum Umgang mit traditionellen Zahlungsmitteln auf lokal eingegrenzte Gemeinschaften und die dort geltenden Hierarchien bezogen waren.

Weitere Vertiefung, Auseinandersetzung und Anregung zu Alternativen jenseits der Geldlogik finden sich in Habermanns (2018) Ausführungen darüber, warum das gute Leben für alle tauschlogikfrei sein muss und zu einer Gesellschaft führt, die nach Bedürfnissen und Fähigkeiten gestaltet ist. Helfrich und Bollier (2019) zeigen in ihrem Buch «Frei, fair und lebendig – die Macht der Commons» praktisch auf, wie Commons-Praktiken ein gelingendes Miteinander, ein anderes Politikverständnis und ein sorgendes Wirtschaften ermöglichen können. Ein ausführliches Verständnis einer geldlogikfreien Organisationsweise in der Praxis bietet Oehlers (2021) empirische Forschung zur Bewegung «Verantwortung ERDE».

5. Literatur

- Habermann, Friedericke (2018): Ausgetauscht! Warum gutes Leben für alle tauschlogikfrei sein muss, in: Stiftung Fraueninitiative (Hrsg.), Konzepte / Materialien, Band 10, S. 2– 176, Roßdorf bei Darmstadt, Ulrike Helmer Verlag.

- Helfrich, Silke; Bollier, David (2019): Frei, fair und lebendig – die Macht der Commons, Bielefeld, Transcript.

- Oehler, Lisa (2021): Neue Formen des Denkens, Lebens und Handelns: Gestaltung des Miteinanders jenseits der Geldlogik. Eine explorative Analyse der Bewegung «Verantwortung ERDE» in Villach, Masterarbeit, Lüneburg, Leuphana Universität.

Online Quellen

- Commons-Institut

- Commoning Kartenset

- Villacher ERDE BlATT (2021): Verantwortung Erde, für ein Villach, das lebt, Villach

- Fuchsmühle

- Fuchsmühle Video

- Netzwerk Oekonomischer Wandel (NOW Net)

- Webseite Verantwortung ERDE

- Politische Arbeit der ERDE

- Bilderquellen:

Verantwortung ERDE, Jozefina Ďurická, Lisa Saruj Oehler