Kurzversion:

Kaufmann

im Barock

Zielsetzung

Mit den Kaufleuten setzt im spätmittelalterlichen Europa ein Wandlungsprozess ein. Langfristig sollte dieser Prozess den Adligen ihr Monopol auf die Führungsrolle nehmen. Mit mächtigen Handelsorganisationen wie der Hanse und unglaublich reichen Kaufmannsdynastien wie den Medici oder den Fuggern setzte sich ein Prozess in Gang, der auch politische Konsquenzen hatte.

Grund dafür war eine neue Macht: Das Kapital, das den Adligen notorisch fehlte.

Jacques Savary: Der vollkommene Kauff- und Handels-Mann, Oder allgemeiner Unterricht Alles, was zum Gewerb und Handlung allerhand beydes Frantzösischer und Außländischer Kauff-Wahren gehört. Deutsche Erstausgabe, verlegt bei Johann Hermann Widerhold in Genf, 1676.

Jacques Savary: Der vollkommene Kauff- und Handels-Mann, Oder allgemeiner Unterricht Alles, was zum Gewerb und Handlung allerhand beydes Frantzösischer und Außländischer Kauff-Wahren gehört. Deutsche Erstausgabe, verlegt bei Johann Hermann Widerhold in Genf, 1676.

Was machte ein Kaufmann im Zeitalter des Barocks? Im Kern dasselbe wie heute: Er erwarb Waren an einem Ort, transportierte sie zu einem anderen und verkaufte sie dort zu einem höheren Preis. Ob er das innerhalb einer Stadt machte oder dabei Grenzen, vielleicht Ozeane überquerte, hing von der Art seiner Waren und von seinem Kapital ab. Dabei galten nur die bedeutenderen Händler im engeren Sinn als Kaufleute. Sie bekleideten (im Gegensatz zu Krämern, Hausierern und Hökern) eine wichtige Rolle in der städtischen Regierung.

Erfolgreiche Kaufleute reisten nicht mehr selbst mit ihren Waren, sondern arbeiteten mit ihrem Kapital. Sie leiteten ihr Geschäft mit Hilfe eines internationalen Netzwerks vom heimischen Kontor. Sie bildeten eine bürgerliche Oberschicht, deren Einfluss sich durch Heiraten und Geschäftsallianzen weit über die Stadtgrenzen hinaus erstreckte.

Welche Herausforderungen ein Kaufmann im Barock bewältigen musste, zeigt ein Blick in das wohl bedeutendste Werk über diesen Beruf: Le Parfait Négociant von Jacques Savary, veröffentlicht im Jahr 1675. Le Parfait Négociant ist ein Handbuch, in dem der Autor alles zusammenfasst, was ein Kaufmann wissen musste. Die vielen Details machten das Buch zu einem Standardwerk.

Savarys Ausführungen verraten uns viel über Tätigkeitsfeld, Selbstwahrnehmung und Umwelt des Kaufmanns: Er ist im Barock wesentlich mehr als „nur“ ein Händler. Er betreibt Manufakturen, also große Betriebe, die begehrte Produkte in Arbeitsteilung herstellen. Sein Netzwerk basiert auf Faktoren - also Agenten -, die in den wichtigen Handelsstädten in seinem Namen Geschäfte abwickeln. Ein Großkaufmann ist Reeder, Spediteur, Bankier und Investor in Personalunion.

In 67 Kapiteln beschäftigt sich Savary mit vielen Themen, u. a. der gesetzlichen Grundlage, der Buchführung, der Inventarisierung, der Lehrlingsausbildung, dem Kredit-, Zoll- und Transportwesen. Man lernte im Savary, wie man eine Manufaktur gründete, leitete und weit entfernte Faktoreien kontrollierte.

Sehen wir uns eines der Kapitel an: Was lernte ein Lehrling, bevor er in die Zunft der Kaufleute aufgenommen wurde? Er übte das Erkennen von mangelhafter Ware, das Verpacken, damit diese Ware weder beim Lagern noch beim Transport Schaden erleide. Man brachte ihm bei, wie ein Lager zu organisieren und ein Kunde zu behandeln sei. Rechnen stand genauso auf dem Lehrplan wie die verschiedenen Maßeinheiten und Währungen.

Der 30jährige Krieg veränderte das europäische Denken radikal. Er besiegelte den Sieg des Staats im modernen Sinn. In diesem Staat kontrollierte eine absolut herrschende Regierung nicht nur alle Gesetze, sondern auch das Privatleben und die Religion ihrer Bürger. Eines aber hatten die Schrecken des Krieges nicht verändert: den Willen der Herrschenden, ihren Machtbereich mit allen Mitteln zu vergrößern.

Nachdem sich im 30jährigen Krieg gezeigt hatte, dass teure Artillerie, bestens ausgebildete Berufssoldaten und starke Befestigungen eine grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche Kriegsführung darstellten, wurde es zu einer existentiellen Frage, die Mittel dafür zu generieren. Deshalb bemühte sich jeder ambitionierte Fürste, die wirtschaftliche Leistung seines Landes zu vergrößern.

Merkantilismus und Kameralismus

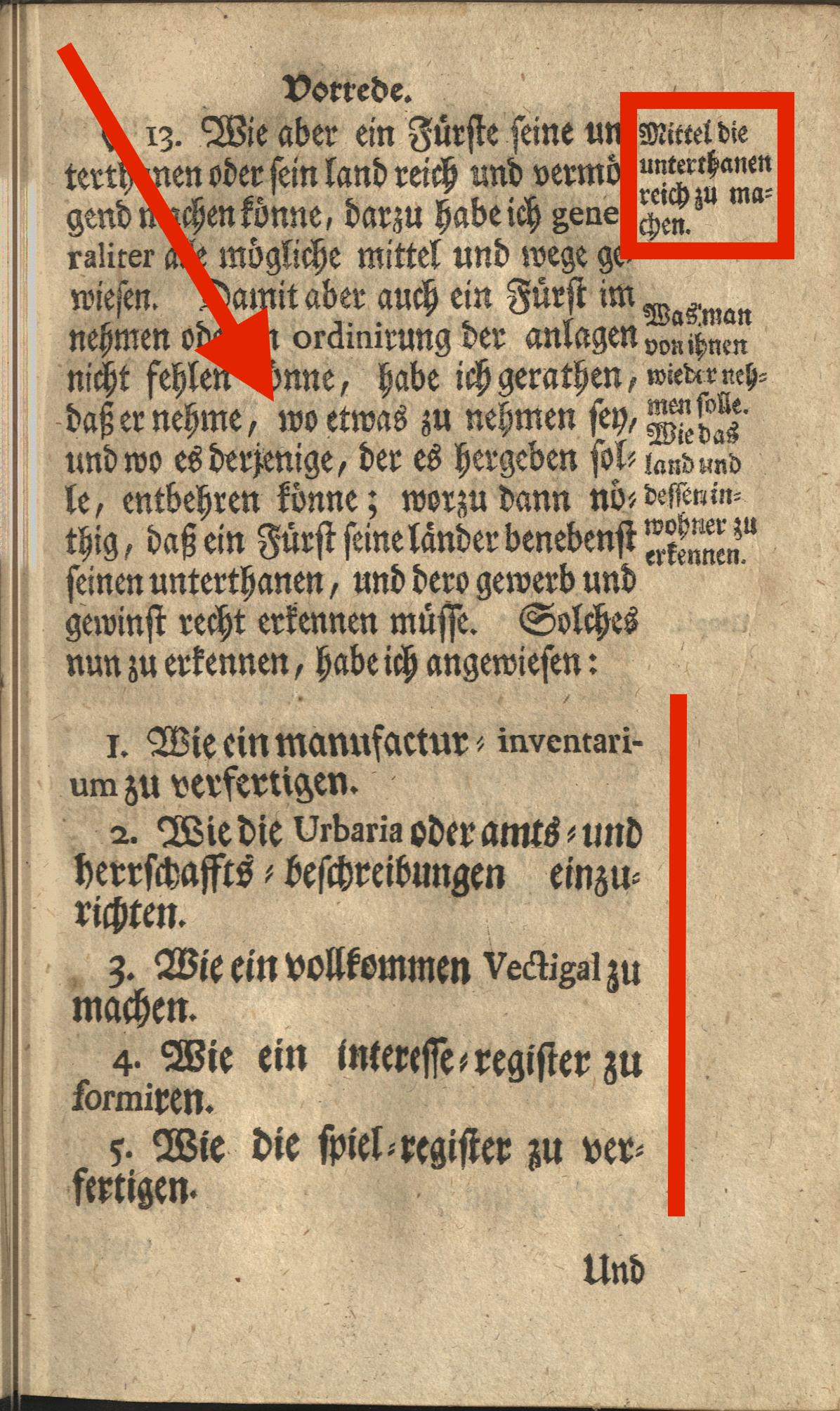

Wilhelm von Schröder: Fürstliche Schatz und Rentencammer.Leipzig 1721 bei Thomas Fritsch, Erstausgabe 1686.

Wilhelm von Schröder: Fürstliche Schatz und Rentencammer.Leipzig 1721 bei Thomas Fritsch, Erstausgabe 1686.

Der absolute Herrscher Ludwig XIV. und sein Finanzminister Colbert sind für uns geradezu synonym für den Merkantilismus geworden. Vereinfacht könnte man sagen, dass Vertreter des Merkantilismus versuchten, möglichst viel Ware im eigenen Land zu produzieren. Die erwünschte positive Handelsbilanz förderte die Steuereinnahmen.

Wo den Privatleuten das Knowhow und das Kapital fehlte, betätigte sich der Staat als Unternehmer. Manche staatliche Manufaktur für Luxuswaren ist bis heute legendär: Aubusson mit seinen Tapisserien oder Sèvres, wo königliches Porzellan für zahlungsfähige Kunden produziert wurde. Die wirtschaftlichen Maßnahmen Ludwigs XIV. wurden auch in Deutschland rezipiert.

Wenn es um Deutschland geht, spricht man häufig nicht vom Merkantilismus (nach „mercator“ für Kaufmann), sondern vom Kameralismus. Kameralismus kommt von dem deutschen Wort Kammer. Damit bezeichnete man im 17. Jahrhundert eine Kombination aus Ministerium, Verwaltungs- und Steuerbehörde. Der wichtigste Unterschied zwischen Merkantilismus und Kameralismus ist der besondere Fokus, den der Kameralismus auf die Landwirtschaft legt.

Wilhelm von Schröder, dessen Buch wir in dieser Station vorstellen, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Theoretiker des Kameralismus. Sein Buch Fürstliche Schatz- und Rentkammer ist ein Klassiker der Nationalökonomie. Es wurde 1686 erstmals veröffentlicht und bis zum Jahr 1835 achtmal aufgelegt.

Den Paradigmenwechsel, den die neue Wirtschaftspolitik mit sich brachte, finden wir gleich in der Vorrede: Ein Herrscher kann nur dort Steuern einnehmen, wo etwas zu holen ist. Er muss also die Untertanen reich machen, damit er ihnen Geld abnehmen kann, das sie entbehren können. Um zu wissen, wo und in welcher Höhe das möglich ist, empfiehlt von Schröder eine genaue Steuerschätzung und liefert die Grundlagen zu ihrer Durchführung.

Viele Herrscher in Finanznöten hofften, dass irgendein Chemiker - damals sprach man von Alchemisten - ein Geheimrezept entwickeln würde, um Gold oder Silber künstlich herzustellen. Das schien nicht unmöglich. Wer beobachtete, wie aus Erde, Feldspat und Quarz wertvolles Porzellan entstand, glaubte auch an die Möglichkeit, chemisch Gold herzustellen. Dass sich Betrüger die fürstliche Gier zunutze machten, trug zur schlechten Reputation der Alchemisten bei, bis sich die Chemie als eigenständige Wissenschaft im 18. Jh. etablierte.

Wenn wir an den Kaufmann denken, erscheint vor unseren Augen automatisch das stolze Schiff, das Kostbarkeiten aus Übersee in den Heimathafen trägt. Tatsächlich machte der spektakuläre Fernhandel nur einen winzigen Teil des täglichen Geschäfts in einem durchschnittlichen Kontor aus. Reich wurde ein Kaufmann nicht mit Seide und Muskatnuss.

Das große Geld verdiente der Kaufmann mit den Produkten, die eine breite Bevölkerung täglich brauchte.

Getreide, Wein, Bier, Salz, Fische, Holz, Wolle und Stoffe, das waren die Waren, mit denen sich ein Kaufmann vor allem beschäftigte. Wir besuchen dafür mit unserem ersten Buch Venedig - und zwar in einer Zeit, in der sein Fernhandel unprofitabel geworden war und erfolgreiche Unternehmer ins Agrargeschäft eingestiegen waren.

Ein Blick in die Werkstatt: die Handwerker

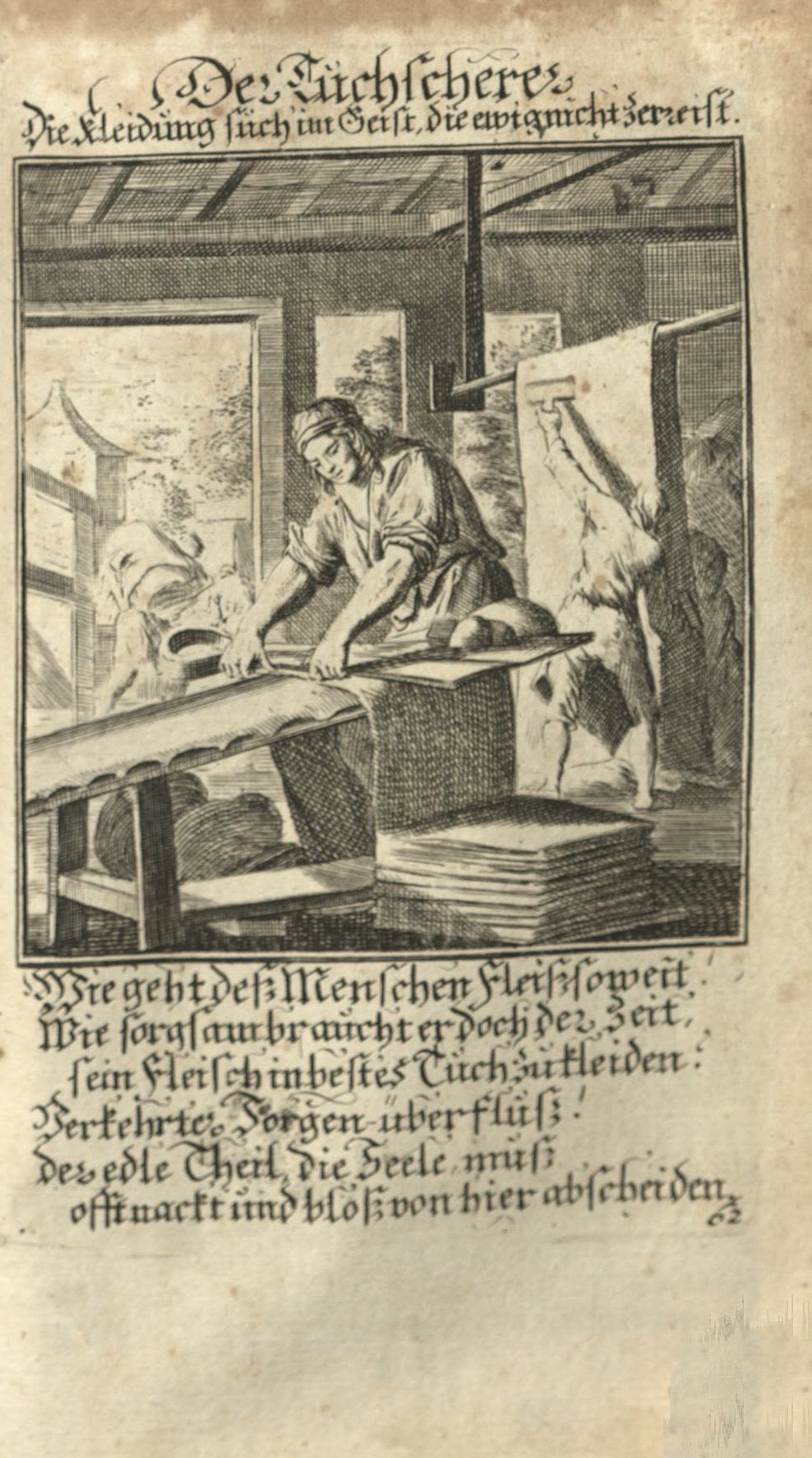

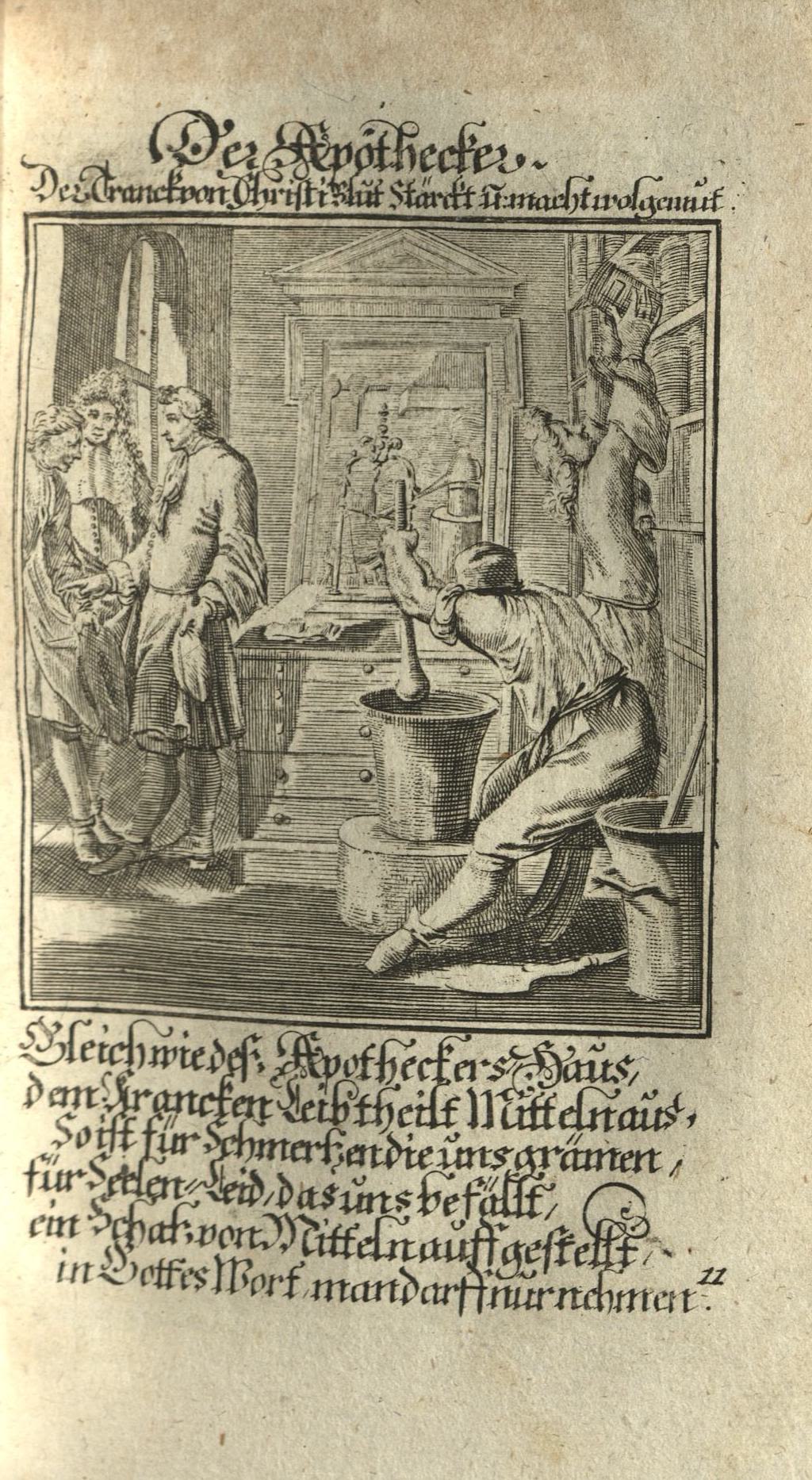

Abraham a Sancta Clara, Etwas für Alle, Das ist: Eine kurtze Beschreibung allerley Stands- Ambts- und Gewerbs-Persohnen: Mit beygeruckter Sittlichen Lehre und Biblischen Concepten, Durch welche der Fromme mit gebührendem Lob hervor gestrichen, der Tadelhaffte aber mit einer mässigen Ermahnung nicht verschont wird. Gedruckt in drei Bänden in Würzburg für Christian Weigel in Nürnberg 1711-1733.

Abraham a Sancta Clara, Etwas für Alle, Das ist: Eine kurtze Beschreibung allerley Stands- Ambts- und Gewerbs-Persohnen: Mit beygeruckter Sittlichen Lehre und Biblischen Concepten, Durch welche der Fromme mit gebührendem Lob hervor gestrichen, der Tadelhaffte aber mit einer mässigen Ermahnung nicht verschont wird. Gedruckt in drei Bänden in Würzburg für Christian Weigel in Nürnberg 1711-1733.

Abraham a Sancta Clara gehört mit seinen rund 600 Publikationen zu den wichtigsten und bekanntesten Predigern seiner Zeit. Der Augustiner-Barfüßermönch verstand es, die Botschaft Christi exakt auf sein Zielpublikum zuzuschneiden. Mit Witz und Verstand, vielen Geschichten, Wortspielen und Gleichnissen griff der beliebte Prediger die Lebenswirklichkeit seiner Zuhörer auf. Er selbst hatte den Alltag der Unterschichten geteilt. Als achtes von zehn Kindern eines Gastwirts auf der Schwäbischen Alp kannte er ihre Sorgen und Nöte.

Sein bekanntestes Werk ist das bis heute immer wieder aufgelegte dreibändige Etwas für Alle. Darin ließ der schreibende Mönch unzähligen damals bekannten Berufsgruppen Ermahnungen und sittliche Erbauung zukommen. Der Text ist ein Mittelding zwischen Satire, Predigt und Ständelehre. Zu einer unersetzlichen historischen Quelle wird das Buch vor allem durch seine Illustrationen, die realistisch den Alltag der angesprochenen Berufsgruppen wiedergeben.

Mitten hinein in den Alltag eines Bürstenbinders führt uns diese Darstellung. Sie illustriert, dass jeder Handwerker zugleich auch als Händler agierte. Im Direktvertrieb verkaufte er an Privatkunden. Gleichzeitig arbeitete er mit Zwischenhändlern zusammen: Hausierer brachten seine Waren in die umliegenden Dörfer. Kaufleute erwarben größere Mengen, um sie auf Jahrmärkten zu vertreiben.

Bedient wird die Kundin nicht wie heute in einem Laden. Die meisten Werkstätten besaßen ein großes Fenster, das mittels eines herunterklappbaren Fensterladens in eine Verkaufstheke verwandelt werden konnte. Alle Bürstenbinder der Stadt waren in engster Nachbarschaft angesiedelt. Eine Konkurrenz bestand nur hinsichtlich der Qualität. Die Preisgestaltung, die Lohn- und Ausbildungspolitik wurde innerhalb der Zunft abgesprochen.

Unterboten wurden die städtischen Handwerker nur von außerzünftigen Pfuschern, wie sie häufig auf den Dörfern arbeiteten. Ihre Produkte durften innerhalb einer Stadt nur im Rahmen von Jahrmärkten angeboten werden und unterlagen städtischen Einfuhrzöllen.

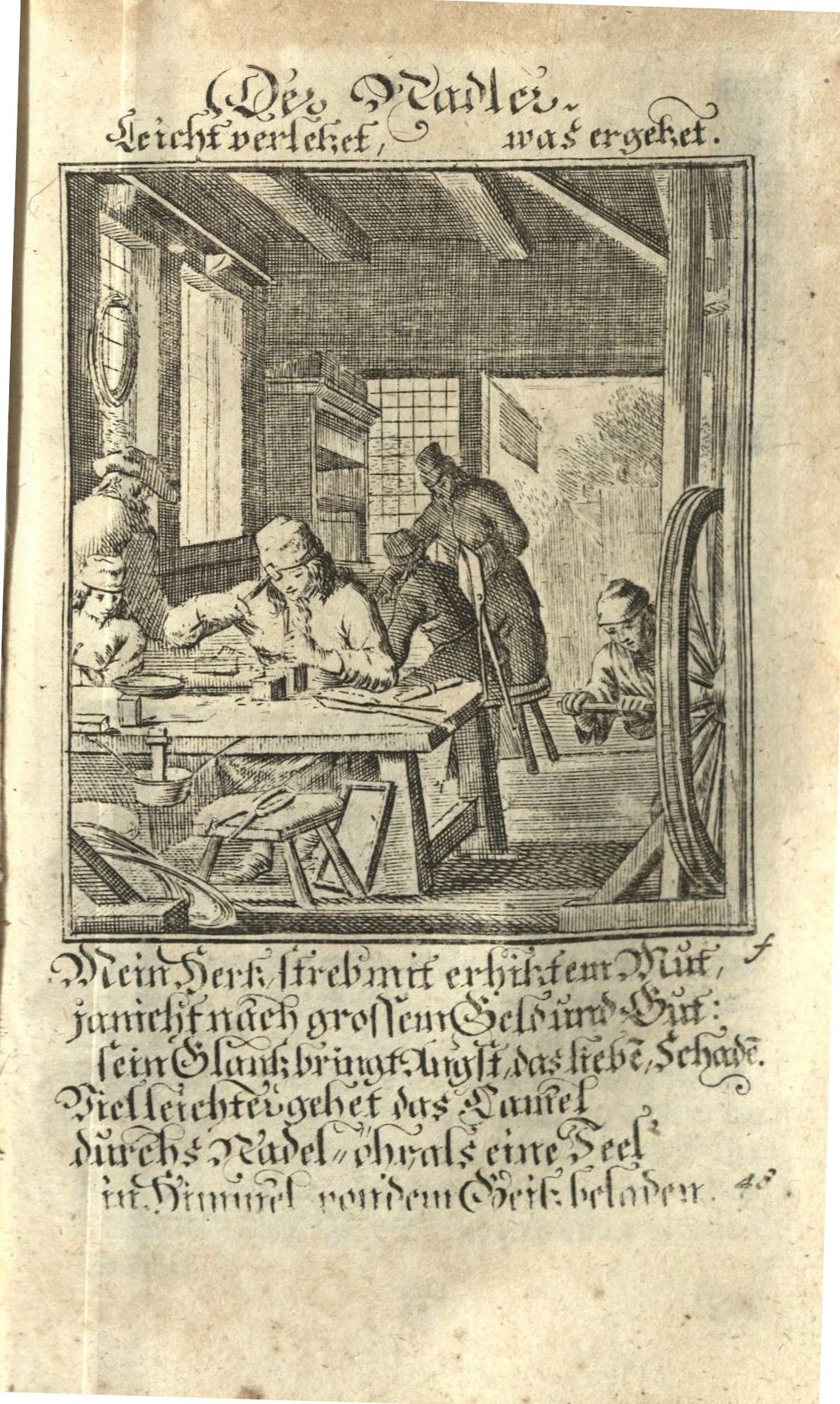

Wie spezialisiert das Handwerk bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jh. war, illustriert diese Darstellung einer Nähnadelmanufaktur: Rechts dreht der Lehrling vorsichtig das Rad, um einen gleichmäßigen, dünnen Draht zu erzeugen. Davon schneidet der Handwerker am zentralen Tisch die Nadel ab und versieht sie mit einer Öse. Am Pult im Hintergrund verhandelt der Besitzer der Manufaktur mit einem Kaufmann, der wohl eine große Partie von Nadeln erwerben möchte.

Wie spezialisiert das Handwerk bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jh. war, illustriert diese Darstellung einer Nähnadelmanufaktur: Rechts dreht der Lehrling vorsichtig das Rad, um einen gleichmäßigen, dünnen Draht zu erzeugen. Davon schneidet der Handwerker am zentralen Tisch die Nadel ab und versieht sie mit einer Öse. Am Pult im Hintergrund verhandelt der Besitzer der Manufaktur mit einem Kaufmann, der wohl eine große Partie von Nadeln erwerben möchte.

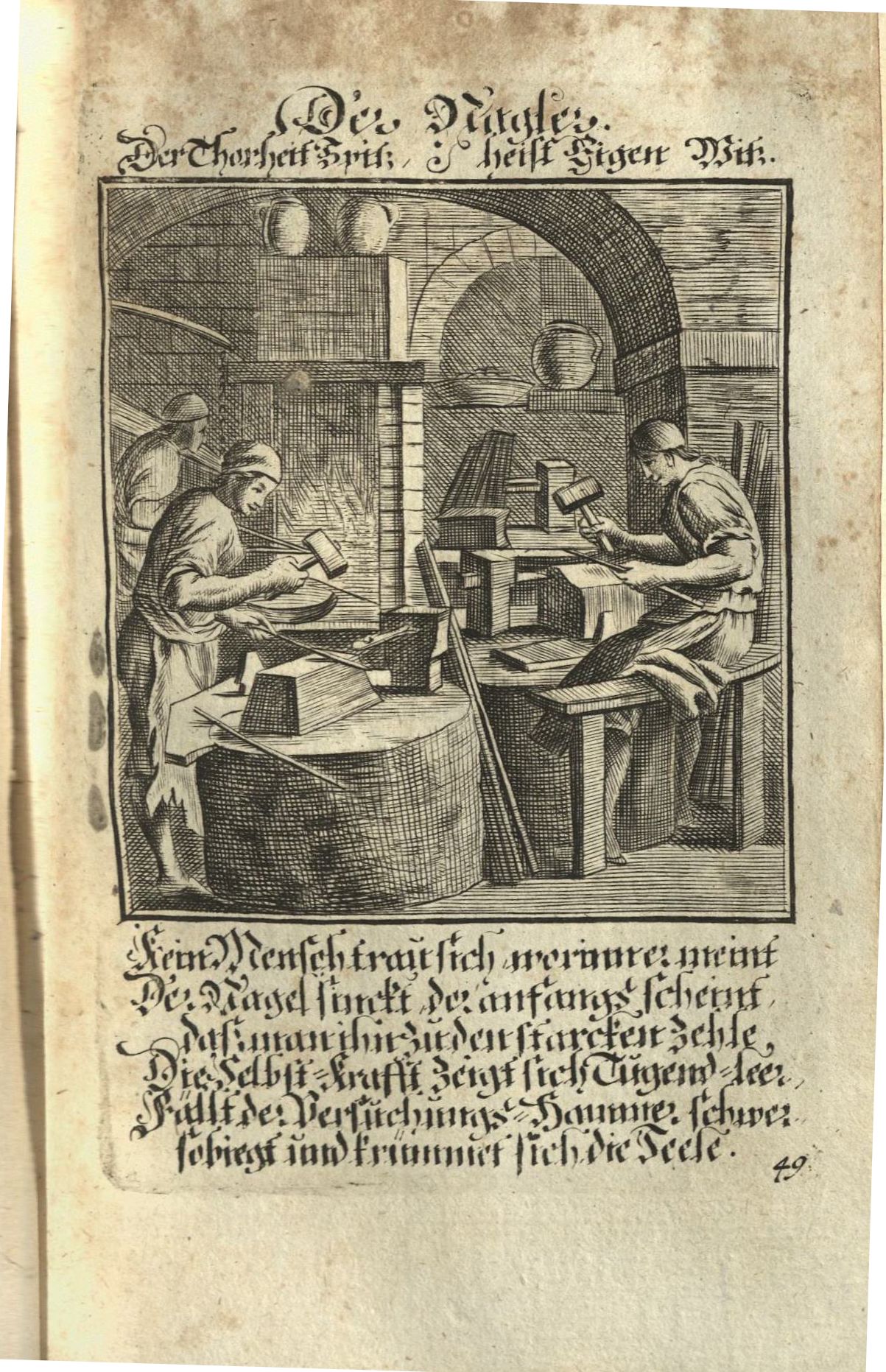

Hatte früher jeder Schmied Nägel hergestellt, war auch deren Produktion in Arbeitsteilung und Akkord billiger: Im Hintergrund bringt ein Lehrling lange Stäbe als Halbfertigprodukt. Diese werden von den beiden Schmieden im Vordergrund in Nagellänge zerteilt und bearbeitet.

Hatte früher jeder Schmied Nägel hergestellt, war auch deren Produktion in Arbeitsteilung und Akkord billiger: Im Hintergrund bringt ein Lehrling lange Stäbe als Halbfertigprodukt. Diese werden von den beiden Schmieden im Vordergrund in Nagellänge zerteilt und bearbeitet.

Textilien wurden bereits seit dem Hochmittelalter in arbeitsteiliger Produktion erzeugt. Wir sehen hier einen der vielen Schritte zum fertigen Tuch: Der Tuchscherer schneidet mit seinen Spezialwerkzeugen die überstehenden Wollfaserreste ab.

Textilien wurden bereits seit dem Hochmittelalter in arbeitsteiliger Produktion erzeugt. Wir sehen hier einen der vielen Schritte zum fertigen Tuch: Der Tuchscherer schneidet mit seinen Spezialwerkzeugen die überstehenden Wollfaserreste ab.

Werfen wir zuletzt noch einen Blick in eine Apotheke. Auch sie war zur Zeit des Barock gleichzeitig Laden und Handwerksbetrieb. Im Vordergrund zerstampft ein Mitarbeiter Bestandteile einer Medizin im Mörser, während der Apotheker im Hintergrund einem Kunden etwas verkauft.

Werfen wir zuletzt noch einen Blick in eine Apotheke. Auch sie war zur Zeit des Barock gleichzeitig Laden und Handwerksbetrieb. Im Vordergrund zerstampft ein Mitarbeiter Bestandteile einer Medizin im Mörser, während der Apotheker im Hintergrund einem Kunden etwas verkauft.

Wie finanzierte der frühneuzeitliche Kaufmann seine Ge? Denn im Finanzsektor setzten sich während des Barocks Errungenschaften durch, die wir bis heute kennen: Aktiengesellschaften und Börsen, Papiergeld, bargeldloser Zahlungsverkehr und vieles mehr.

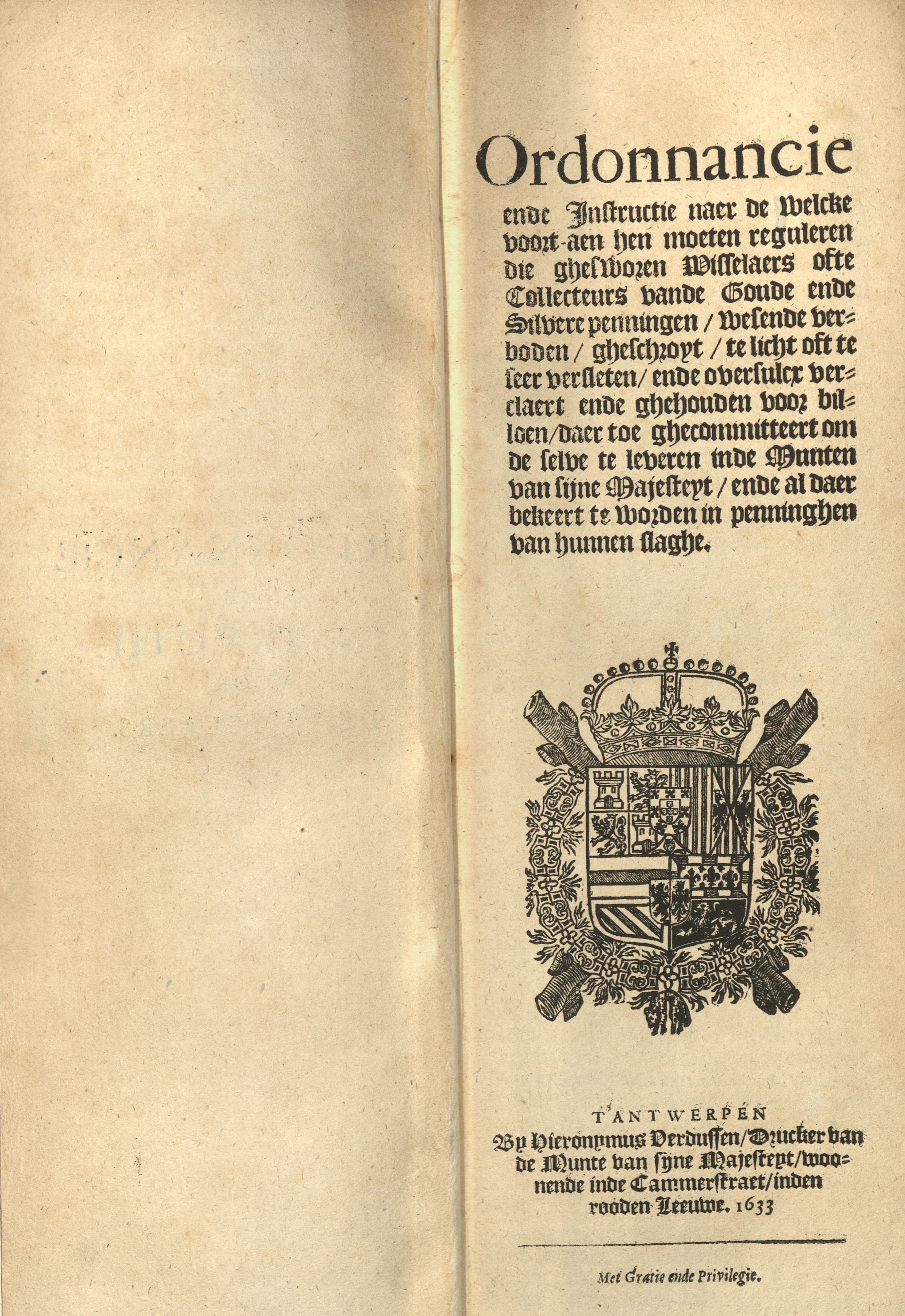

Wir beschäftigen uns mit einem winzigen Ausschnitt aus den sich rasant verändernden monetären Verhältnissen. Zunächst veranschaulicht ein Wechsler-Buch aus Antwerpen die Komplexität des Bargeldverkehres auf den Märkten. Anschließend führt uns Johann Caspar Herbachs Einleitung zur Benutzung von Wechseln in die Feinheiten eines bargeldlosen Zahlungs- und Kreditsystems ein.

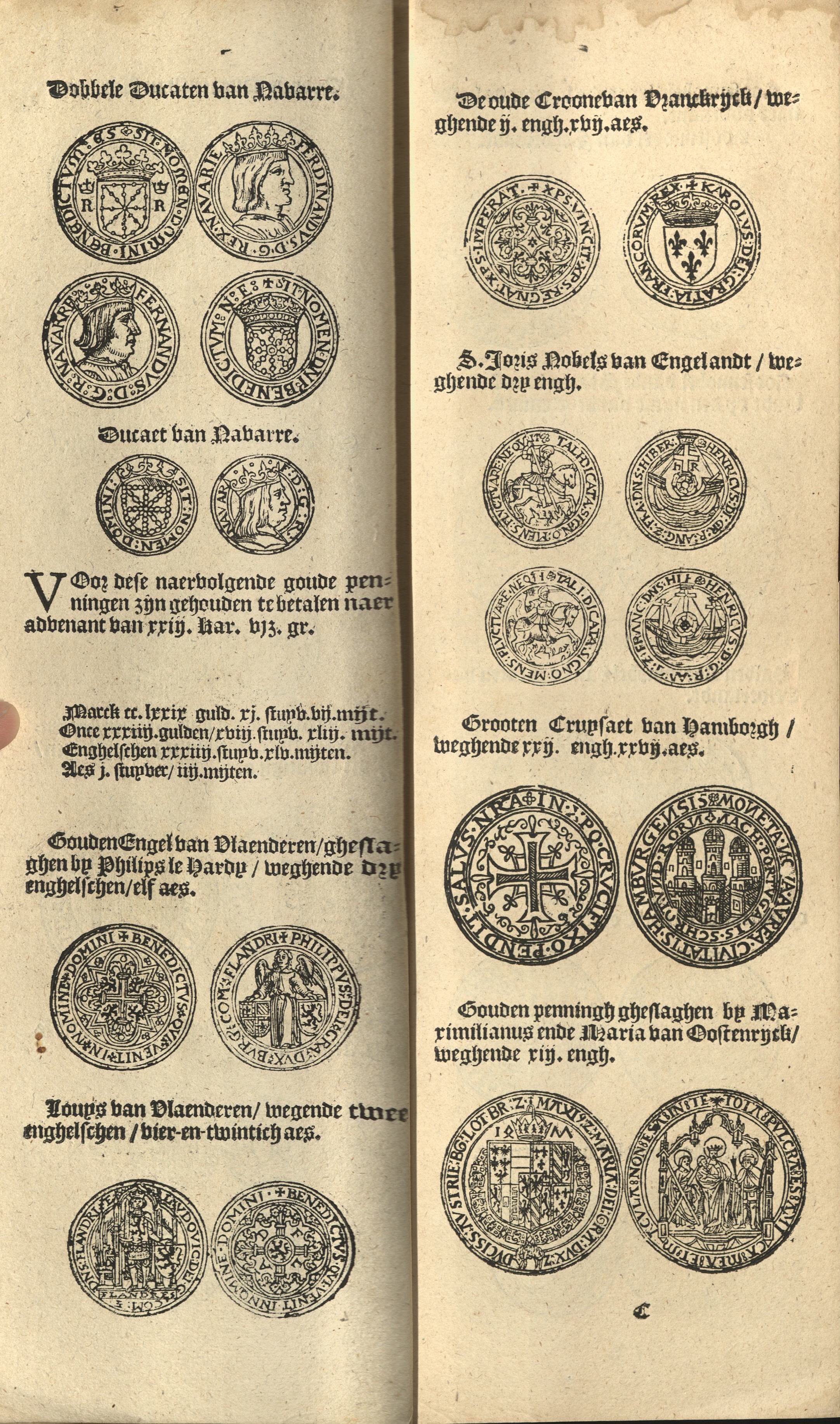

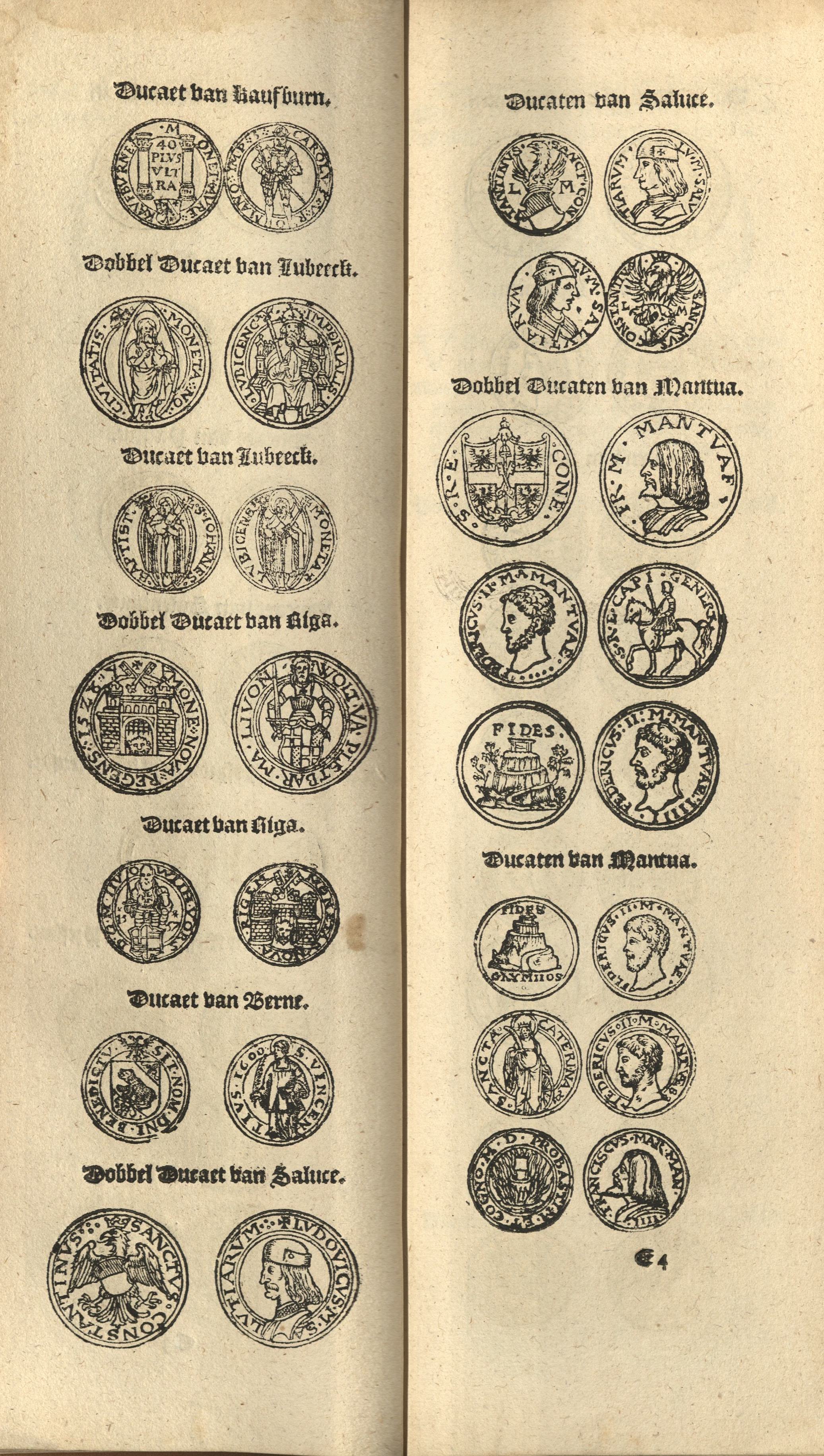

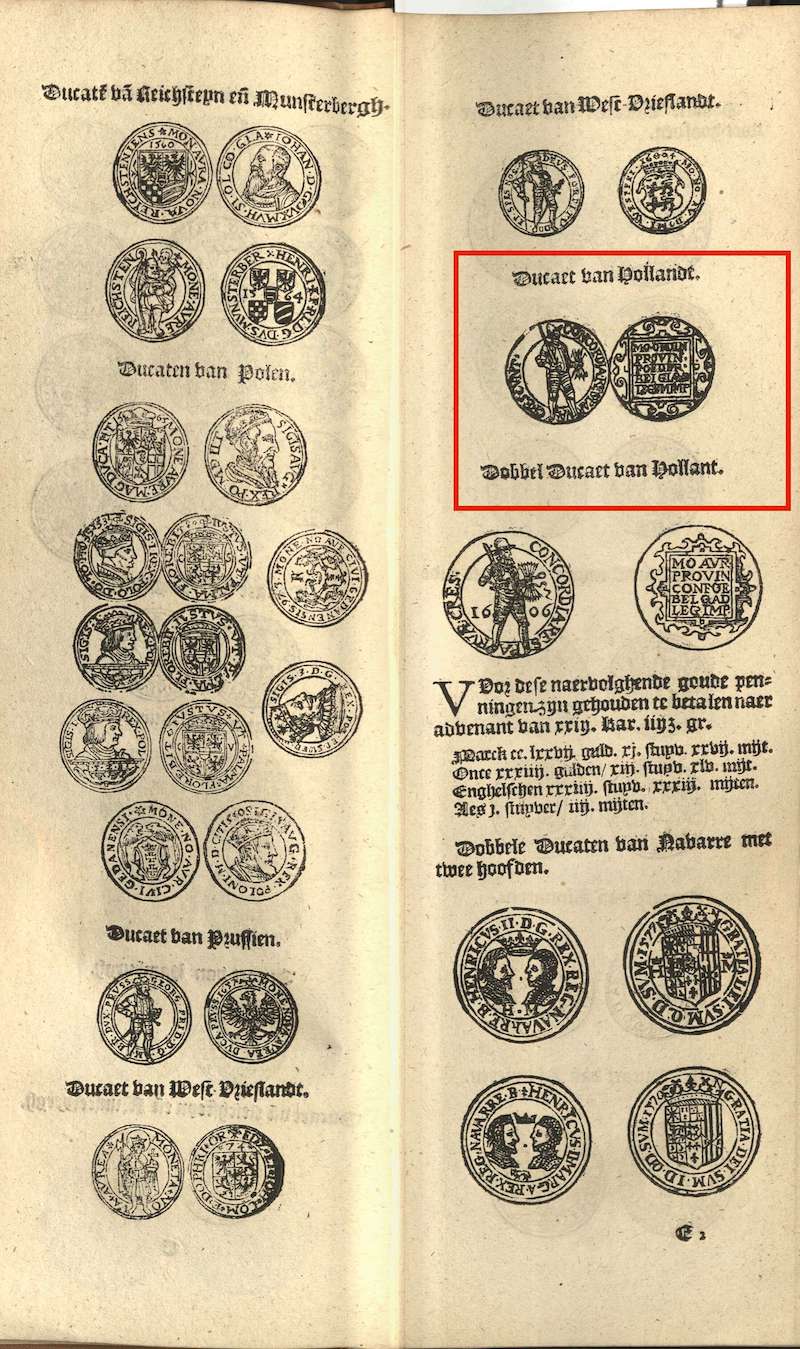

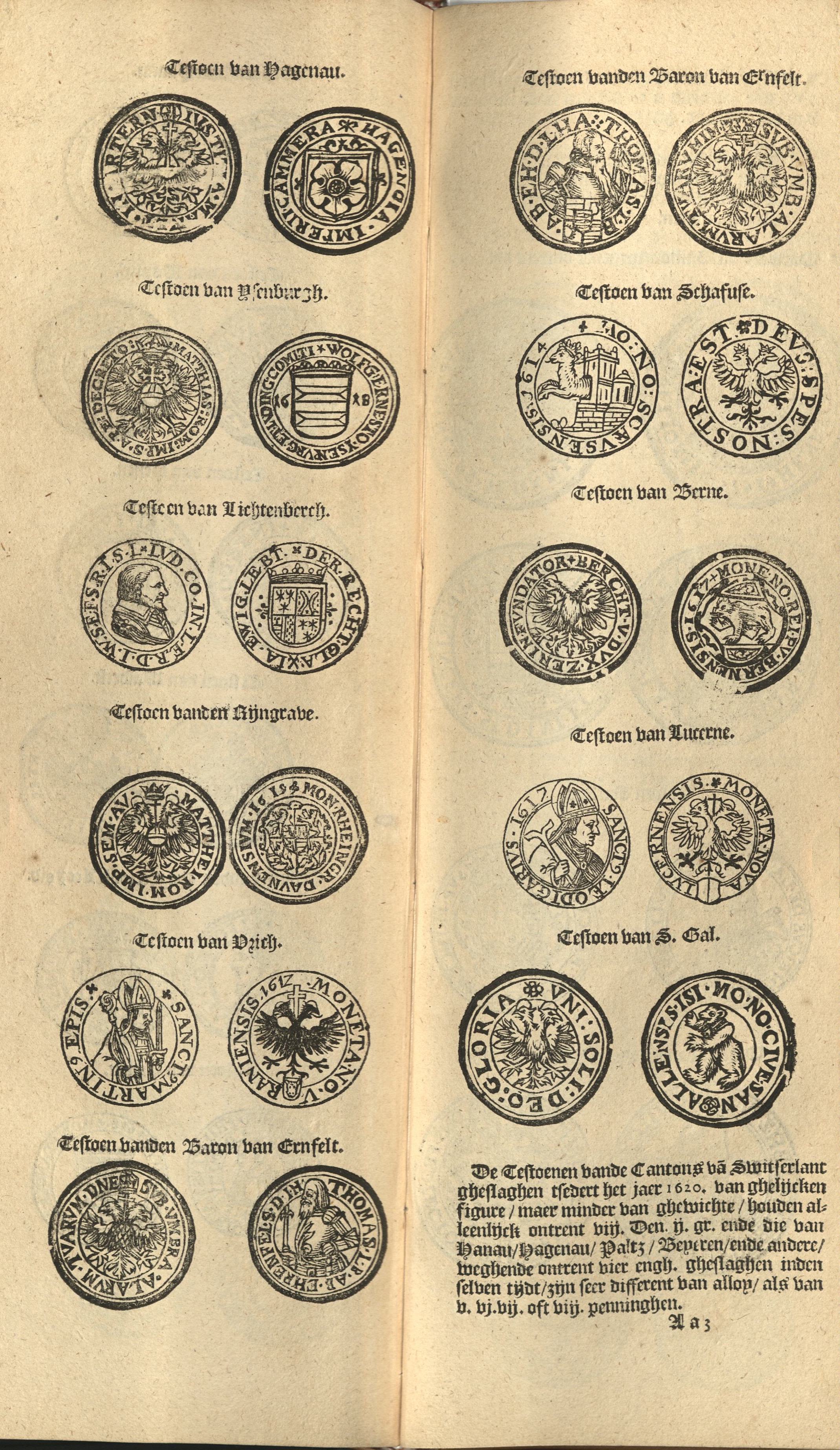

Auf den großen Handelsplätzen Europas kamen Kaufleute der gesamten damals bekannten Welt zusammen. Und natürlich brachten sie alle ihre eigenen Münzen mit. Im Europa des 17. Jahrhunderts gab es mehr als 400 Währungen mit zahlreichen Nominalen. Zwar versuchten Münzvereine, das Chaos zu organisieren. Doch das gelang ihnen immer nur kurzfristig und in relativ überschaubaren Gebieten. Schließlich war die Münzprägung ein zu einträgliches Geschäft, als dass jemand freiwillig darauf verzichtete. Und so prägte jeder, der über ein Münzprivileg verfügte, eigene Münzen, die noch dazu häufig ihre Darstellungen änderten.

Während die Landesherren genau vorschrieben, welches Kleingeld auf ihren Märkten benutzt werden durfte, waren Goldmünzen wie der Dukat und Großsilbermünzen wie der Taler überall als Zahlungsmittel akzeptiert.

Um diese Münzen richtig zu bewerten, zogen Kaufleute und Geldwechsler in Zweifelsfall eine Art Lexikon der umlaufenden Münzen heran. Lehrlinge, die sich so ein Buch nicht leisten konnten, zeichneten von eigener Hand die Münzen ab, die sie zu sehen bekamen. Unser Buch ist ein gedrucktes Kompendium mit dem Titel Ordonnancie ende instructie voor de wisselaers. Es wurde 1633 in Antwerpen herausgegeben. Das spanische Wappen auf der Titelseite verrät, dass Antwerpen zu den spanischen Niederlanden gehörte.

Das Wechselbuch beinhaltet ausschließlich die international kursierenden Gold- und Großsilbermünzen. Es umfasst etwa 1700 Typen mit Vorder- und Rückseite. Die Abbildungen sind in Originalgröße, dazu gibt es Anmerkungen, wie die Nominale heißen, wer sie herausgab und wie sie bewertet werden müssen.

Das war für den Händler eine unschätzbare Hilfe, um Fälschungen herauszufiltern und Preise umzurechnen. Dazu passt übrigens auch das ungewöhnliche Format des Buches: Es ist das damals typische Format eines Kassenbuchs, dass der Kaufmann in der Manteltasche mit sich führen konnte.

Auf diesen Seiten sehen wir Goldmünzen: Dukaten und Doppeldukaten aus Kaufbeuren, Lübeck, Riga, Bern, des savoyischen Herrscher des italienischen Saluzzo und aus Mantua. Während Goldmünzen im alltäglichen Zahlverkehr wegen ihres hohen Werts keine Rolle spielten, waren sie besonders für die im Fernhandel tätigen Kaufleute allgegenwärtig.

Auf diesen Seiten sehen wir Goldmünzen: Dukaten und Doppeldukaten aus Kaufbeuren, Lübeck, Riga, Bern, des savoyischen Herrscher des italienischen Saluzzo und aus Mantua. Während Goldmünzen im alltäglichen Zahlverkehr wegen ihres hohen Werts keine Rolle spielten, waren sie besonders für die im Fernhandel tätigen Kaufleute allgegenwärtig.

Besonders beliebte Münzen, die sich durch ein über die Jahrzehnte gleichbleibendes Gewicht und Feingehalt auszeichneten, wurden besonders gerne akzeptiert. Zum Zeitpunkt des Drucks dieses Buchs waren das zum Beispiel die niederländischen Dukaten mit dem stehenden Ritter.

Besonders beliebte Münzen, die sich durch ein über die Jahrzehnte gleichbleibendes Gewicht und Feingehalt auszeichneten, wurden besonders gerne akzeptiert. Zum Zeitpunkt des Drucks dieses Buchs waren das zum Beispiel die niederländischen Dukaten mit dem stehenden Ritter.

Natürlich liefen auch Schweizer Münzen in den Niederlanden um. Auf der rechten Seite sehen wir die Testone (= 1/3 Taler) von Schaffhausen, Bern, Luzern und St. Gallen. Das Buch teilt mit, dass sie genauso bewertet werden müssen wie die Testone von Hagenau, Pfalz und Bayern.

Natürlich liefen auch Schweizer Münzen in den Niederlanden um. Auf der rechten Seite sehen wir die Testone (= 1/3 Taler) von Schaffhausen, Bern, Luzern und St. Gallen. Das Buch teilt mit, dass sie genauso bewertet werden müssen wie die Testone von Hagenau, Pfalz und Bayern.

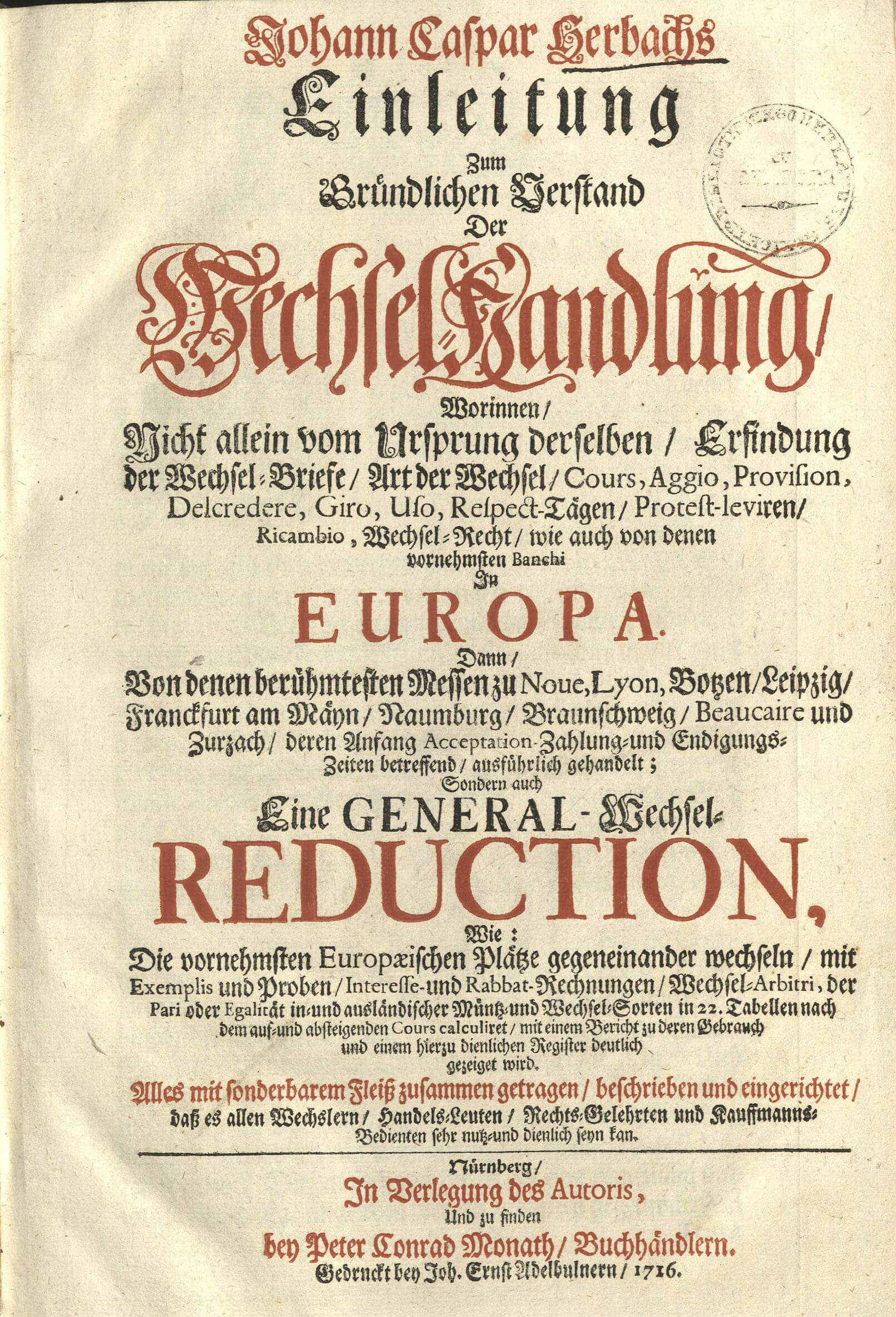

Der Wechsel: Ersatz für Bargeld

Johann Caspar Herbach: Einleitung zum gründlichen Verstand der Wechsel-Handlung: worinnen nicht allein vom Ursprung derselben, Erfindung der Wechsel-Briefe (…) wie auch von denen vornehmsten Banchi zu Europa (…) dann von denen berühmtesten Messen (…) ausführlich gehandelt, sondern auch eine General-Wechsel-Reduction, wie die vornehmsten Europäischen Plätze gegeneinander wechseln. Herausgegeben in Nürnberg im Eigenverlag des Autoren, 1716. Erstauflage.

Johann Caspar Herbach: Einleitung zum gründlichen Verstand der Wechsel-Handlung: worinnen nicht allein vom Ursprung derselben, Erfindung der Wechsel-Briefe (…) wie auch von denen vornehmsten Banchi zu Europa (…) dann von denen berühmtesten Messen (…) ausführlich gehandelt, sondern auch eine General-Wechsel-Reduction, wie die vornehmsten Europäischen Plätze gegeneinander wechseln. Herausgegeben in Nürnberg im Eigenverlag des Autoren, 1716. Erstauflage.

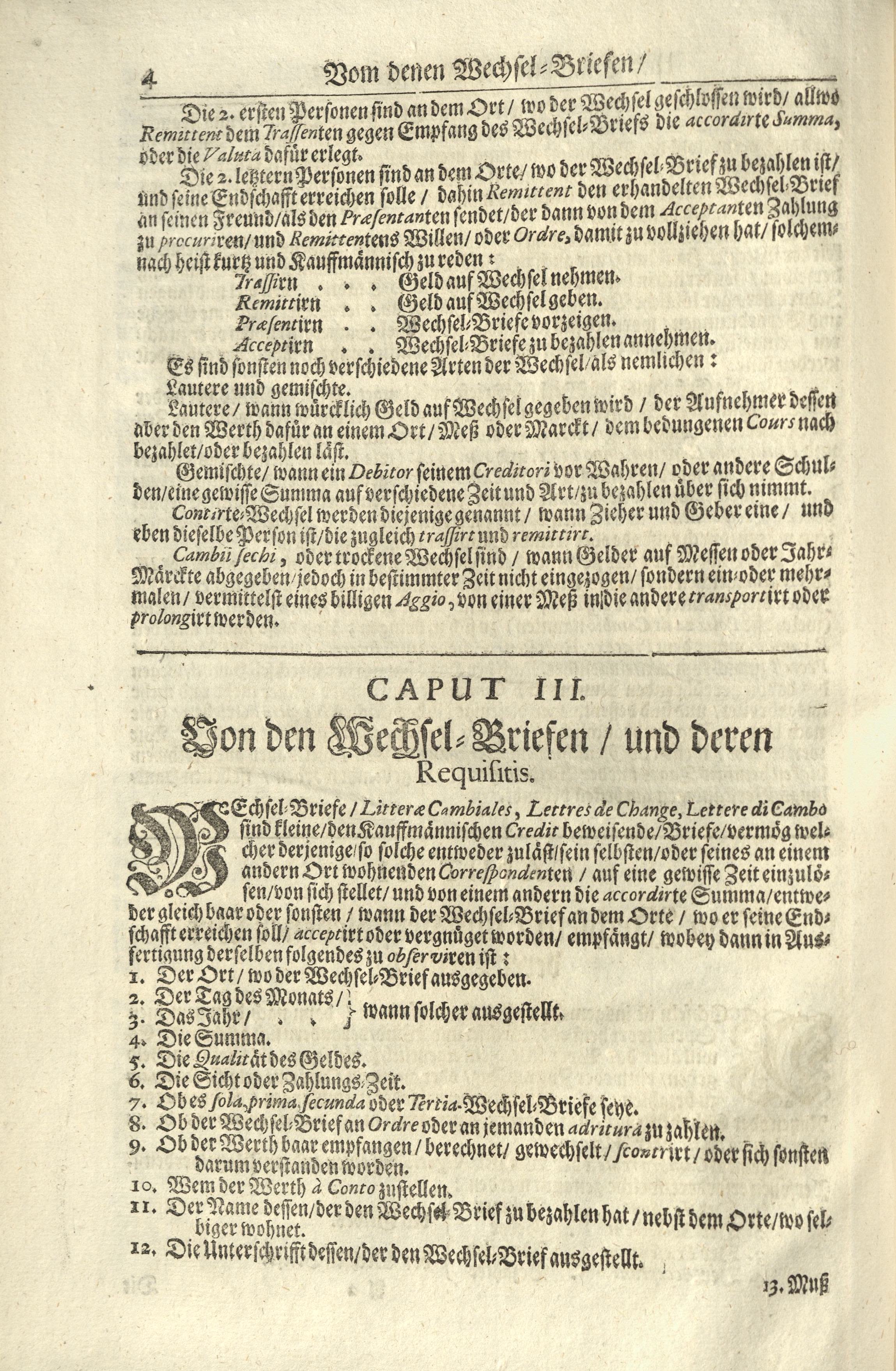

Schon im Hochmittelalter hatten findige Kaufleute festgestellt, dass Bargeld alleine nicht ausreichte, um große Geschäfte zu machen. Deshalb entwickelte sich seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert eine Alternative zum Bargeld, der Wechsel. Er stellte auf der einen Seite ein sinnvolles Mittel für den bargeldlosen Zahlungsverkehr dar und ermöglichte es gleichzeitig, Kredite zu vergeben, ohne das kirchliche Zinsverbot zu verletzen. Indem ein Wechsel immer zwischen den verschiedenen, zu wechselnden Währungen der verschiedenen Handelsplätze ausgestellt wurde - daher auch sein Name -, bestand theoretisch für den Aussteller ein gewisses Kursrisiko, was die kirchliche Billigung des Wechsels mit sich brachte.

Während des 16. und 17. Jahrhunderts verbreitete sich der Wechsel in Europa. Voraussetzung dafür war die Einführung von Wechselbanken, an jeder Wechsel mit einem gewissen Kursverlust eingereicht und in Bargeld umgewandelt werden konnte. Die Kurse, mit denen die von den verschiedenen Bank- und Handelshäusern ausgegebenen Wechsel eingelöst wurden, hingen direkt mit der Reputation der ausstellenden Institution zusammen. Amsterdam entwickelte sich mit seiner Wisselbank zum Zentrum des europäischen Wechselhandels.

Schon seine Zeitgenossen fanden das System des Wechsels kompliziert. Sie nahmen das Lehrbuch des Nürnberger Gewürzgroßhändlers Johann Caspar Herbach, das er im Jahr 1716 mit dem Titel Einleitung zum gründlichen Verstand der Wechsel-Handlung publizierte, dankend auf. Sie wurde ein voller Erfolg, was man an der großen Zahl der weiteren Auflagen sehen kann.

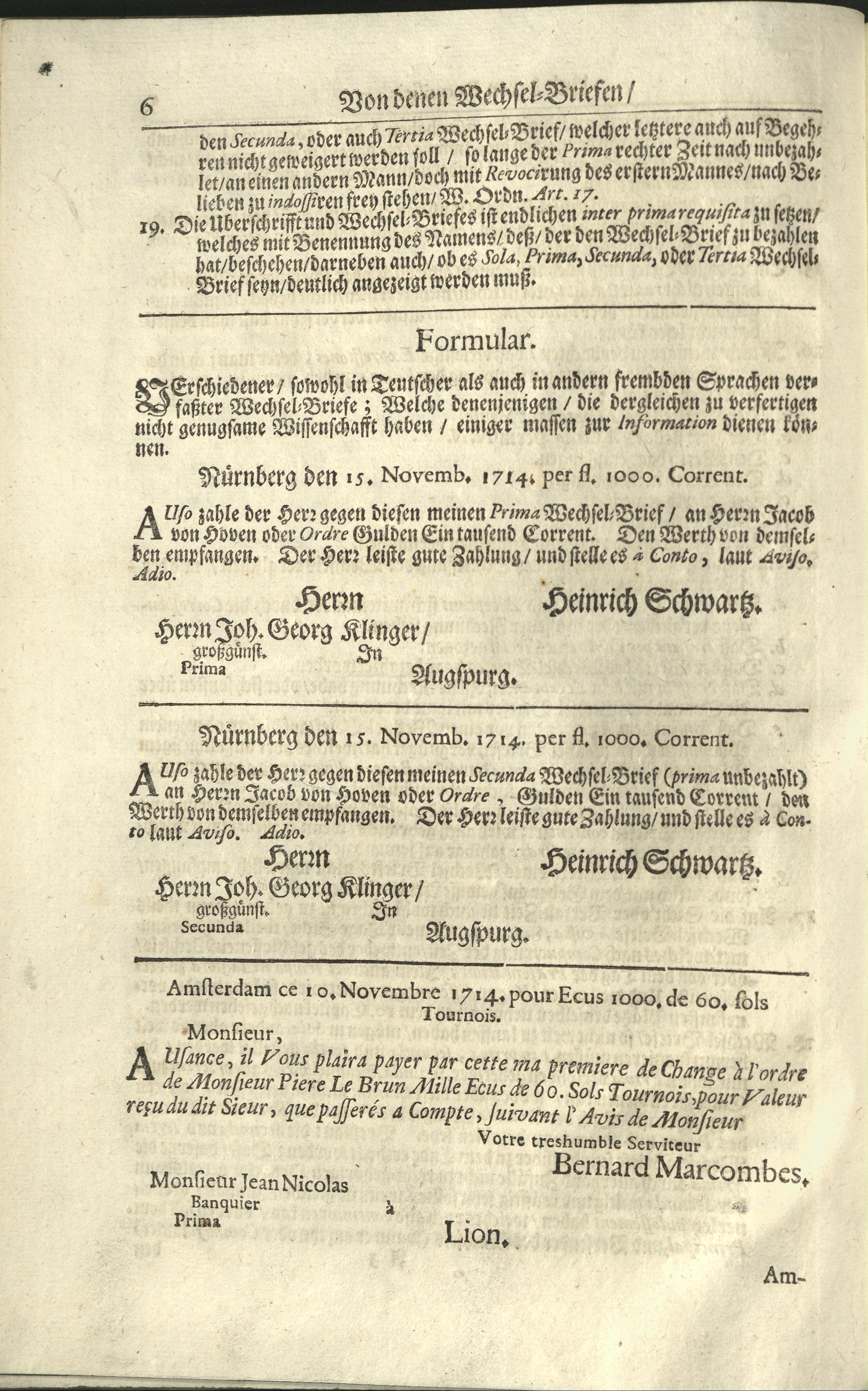

Wie aber funktionierte nun die Sache mit den Wechseln? Das erklärt Herbachs Buch.

Grundlage war der Wechselbrief. Er war eine Bestätigung dafür, dass ein Kaufmann an einem Ort a eine Summe b zahlte, um an einem Ort x eine Summe y zur Verfügung zu haben, die er entweder in bar abheben oder in Waren verrechnen lassen konnte. Wer noch Reiseschecks kennt, kann sich das Verfahren ganz ähnlich vorstellen.

Grundlage war der Wechselbrief. Er war eine Bestätigung dafür, dass ein Kaufmann an einem Ort a eine Summe b zahlte, um an einem Ort x eine Summe y zur Verfügung zu haben, die er entweder in bar abheben oder in Waren verrechnen lassen konnte. Wer noch Reiseschecks kennt, kann sich das Verfahren ganz ähnlich vorstellen.

Der Wechselbrief musste die wichtigsten Details exakt festhalten. Damit der Wechselaussteller keine Fehler machte, erklärte ihm Herbachs Werk genau, wie ein Wechselbrief formuliert werden sollte, und welche Angaben er enthalten musste.

Der Wechselbrief musste die wichtigsten Details exakt festhalten. Damit der Wechselaussteller keine Fehler machte, erklärte ihm Herbachs Werk genau, wie ein Wechselbrief formuliert werden sollte, und welche Angaben er enthalten musste.

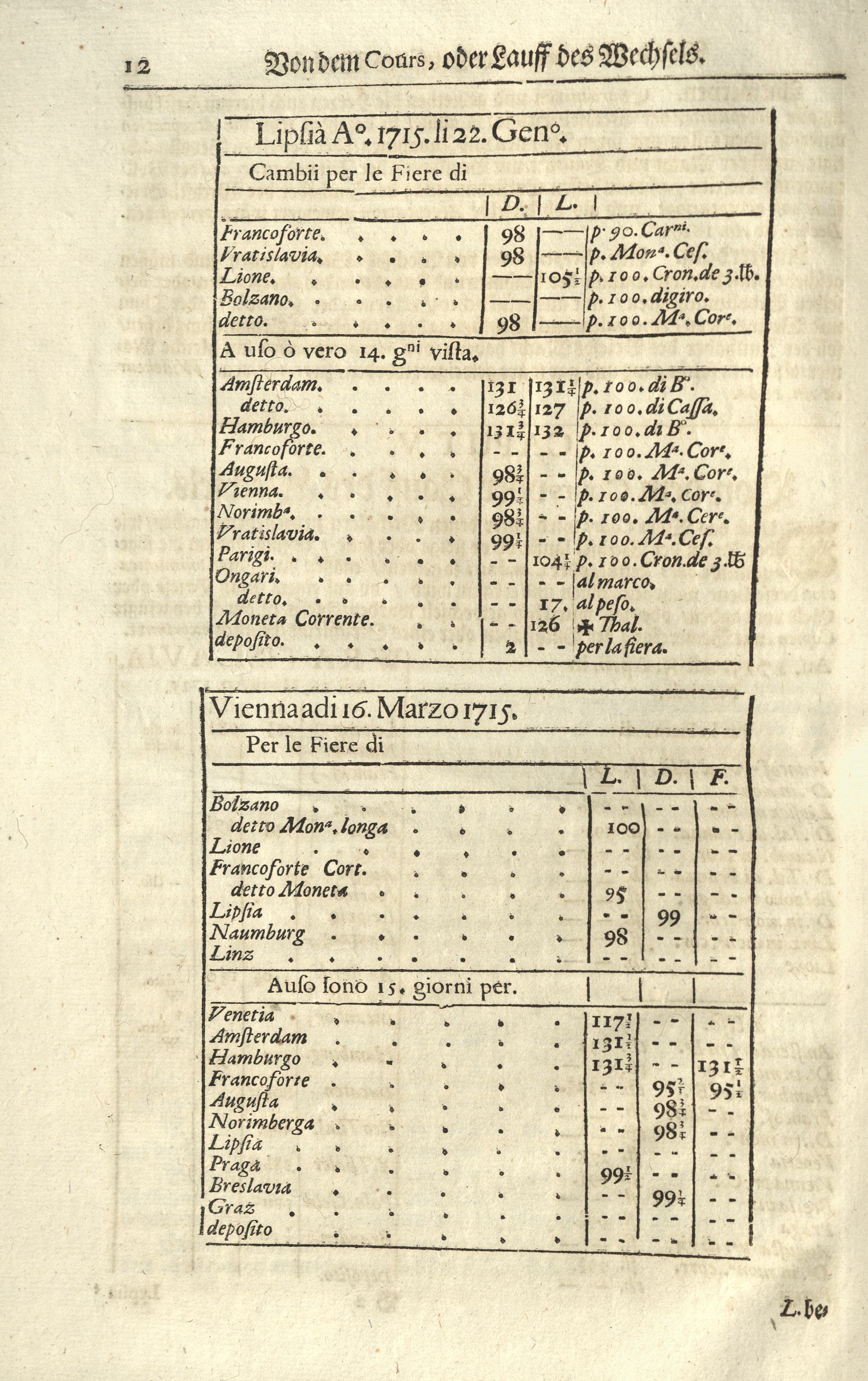

International agierende Bankiers akzeptierten die Wechsel der ihnen persönlich bekannten Kaufleute zu den Kursen, die von den überregionalen Messeplätzen regelmäßig kommuniziert wurden. Mit welchem Gewinn oder Verlust zu rechnen war, illustriert Herbach mittels zeitgenössischer Kurszettel aus Leipzig vom 22. Januar 1715 und Wien vom 16. März 1715.

International agierende Bankiers akzeptierten die Wechsel der ihnen persönlich bekannten Kaufleute zu den Kursen, die von den überregionalen Messeplätzen regelmäßig kommuniziert wurden. Mit welchem Gewinn oder Verlust zu rechnen war, illustriert Herbach mittels zeitgenössischer Kurszettel aus Leipzig vom 22. Januar 1715 und Wien vom 16. März 1715.

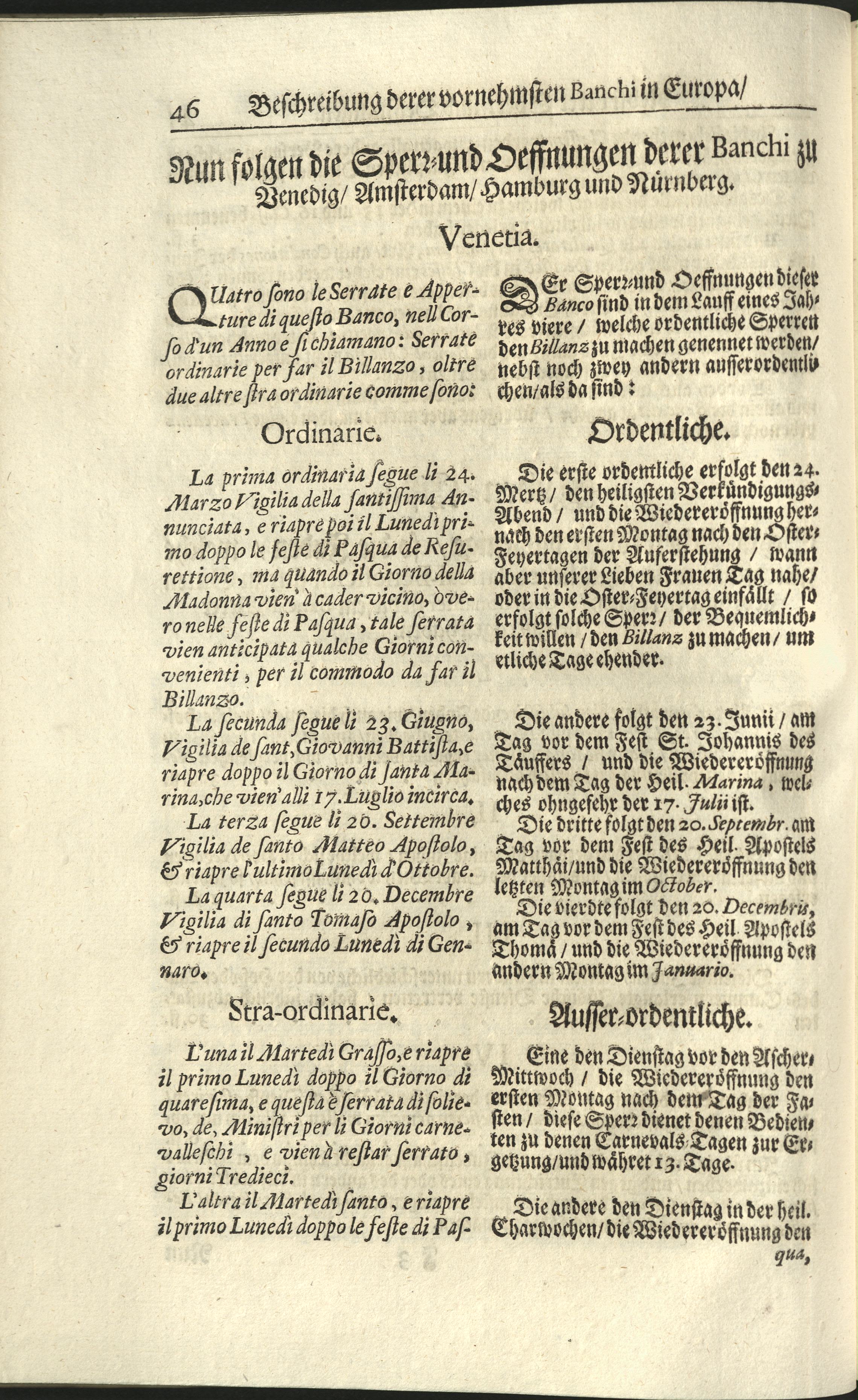

Nicht jeder Bankier akzeptierte jeden Wechsel, denn letztendlich mussten alle Wechselbriefe irgendwann dort vorgelegt werden, wo sie wieder eingelöst werden konnten. Wie man das in den verschiedenen Städten tat, darüber informiert Herbach genau.

Nicht jeder Bankier akzeptierte jeden Wechsel, denn letztendlich mussten alle Wechselbriefe irgendwann dort vorgelegt werden, wo sie wieder eingelöst werden konnten. Wie man das in den verschiedenen Städten tat, darüber informiert Herbach genau.

Immer wieder kam es vor, dass ein Wechsel in Protest ging, weil der Aussteller sich weigerte, ihn einzulösen. Spätestens dann musste der Geschädigte genau die Rechtslage kennen. Um seine Leser zu unterstützen, publizierte Herbach nicht nur die Gesetze der bedeutenden Finanzplätze Venedig, Amsterdam, Hamburg und Nürnberg, sondern übersetzte den italienischen und den niederländischen Text für seine Leser in die deutsche Sprache.