Unser Geld -

Die Eigenschaften

Zielsetzung:

Nach eingehender Diskussion sind Sie in der Lage, die folgenden Eigenschaften von Geld zu verstehen.

- Geld ist reines Tauschmittel

- Geld schöpfen

- Geld und Wert

- Geld und Mehrwert

- Geld formt Eigentum, Konkurrenz und Staat - gibt es Alternativen?

1.) Geld ist reines Tauschmittel

Bevor sich mit der gesellschaftlichen Notwendigkeit seines Umlaufs überhaupt erst Geld ergibt, dienen zum Tausch immer nur Dinge und Güter. Diese, auch in Gestalt von Münzen, sind ausnahmslos Dinge unter Dingen. Geld dagegen besteht als das reine Tauschmittel in nichts, ist zu nichts als zum Tauschen zu gebrauchen. Und das gilt von seinen ersten Anfängen an, auch wenn sich die nötigen Verkehrsformen teilweise erst im Verlauf der weltweiten Durchsetzung des Geldwesens herausbilden.

Geld muss fortgesetzt in Güter getauscht werden, um überhaupt Geld zu bleiben: weil es in sonst nichts besteht. Allein um als Tauschmittel fungieren zu können, zwingt nur Geld zu einem ständig fortgesetzten und jeweils immer wieder seiner Menge entsprechenden Verbrauch von Welt – zu dem Konsum, der deshalb ständig angekurbelt wird. Dabei wird Geld als reines Quantum einem zu kaufenden Gut gleichgesetzt. Und so entsteht die Vorstellung von Wert und Äquivalenz, die so zwingend mit Geld zusammenhängt. Geld erzwingt unsere Vorstellung von Wert als eines gemeinsamen „Dritten“, das in sämtlichen Waren gegeben wäre.

Dieser Beitrag zeigt die kulturelle Basis der Antike und der Wandel im 17. Jahrhundert.

Leibniz überzog seine moderne Weltsicht mit einem binären Netz von Einen und Nullen. Denn nicht nur die Mathematik bestand für ihn aus 1 und 0, die ganze Welt liess sich so beschreiben. Leibniz glaubte im Sinne der antiken Pythagoräer, dass sich die ganze erfahrbare Welt durch eine mathematische Brille betrachten lasse: unsere Sprache, ja die Denkprozesse in unserem Kopf, alles ist irgendwie in Zahlen enthalten und beruht auf Zahlen. Leibniz' binäre Zahlensystem hat zu den Algorithmen geführt - Google, Facebook, ja sogar unser smarter Kühlschrank funktioniert mit Algorithmen. Menschliche Beziehungen haben als Operatoren zumindest in Wirtschaft und Technik keinen Platz mehr.

Leibniz überzog seine moderne Weltsicht mit einem binären Netz von Einen und Nullen. Denn nicht nur die Mathematik bestand für ihn aus 1 und 0, die ganze Welt liess sich so beschreiben. Leibniz glaubte im Sinne der antiken Pythagoräer, dass sich die ganze erfahrbare Welt durch eine mathematische Brille betrachten lasse: unsere Sprache, ja die Denkprozesse in unserem Kopf, alles ist irgendwie in Zahlen enthalten und beruht auf Zahlen. Leibniz' binäre Zahlensystem hat zu den Algorithmen geführt - Google, Facebook, ja sogar unser smarter Kühlschrank funktioniert mit Algorithmen. Menschliche Beziehungen haben als Operatoren zumindest in Wirtschaft und Technik keinen Platz mehr.

2.) Geld schöpfen

Wie wird Geld geschöpft? Als Kredit. Wenn Geld geschöpft wird, wird ja ein Nichts geschöpft. Die Aufgabe besteht bei seiner Schöpfung darin, diesem Nichts die Macht zu verleihen, dass sich mit ihm Etwas kaufen lässt. Die früheste und einfachste Form, in der spezifisch Geld geschöpft wird, sind die zahllosen informellen Kredite, die in der Anfangszeit des Geldes anzufallen beginnen.

Um reinen Zahlen aus nichts Macht zu verleihen, Geld und Tauschwert zu sein, bedarf es aber einer entsprechend realen Macht, die ebenso weit reichen muss wie die Macht des Geldes selbst. Eine solche reale Macht, die das Bestehen von Geld erfordert, ist der Staat.

Damit aber aus der bloss verbuchten Zahl das reale Tauschmittel Geld wird, muss es sich von jetzt an immer wieder als Geld bewähren, es muss zu Mehrwert führen, das heisst zu mehr Geld werden. Nur dafür, für diese weitere Bewährung als Wert, kann der Staat das Geld mit seinem ersten Schöpfungsakt vorschiessen. Dazu erteilt er dem Geld genau genommen lediglich Lizenz.

Keine Münze, keine Banknote, keine Zahl auf einem Konto kann jemanden dazu zwingen, sie als Geld zu verwenden. Es sind die Staaten, von denen dieser Zwang ausgeht und aufrecht erhalten wird: Sie geben Geld als Währung aus und schreiben die Verwendung von Geld gesetzlich vor. Sie selbst alimentieren sich über Geld und hängen davon ab, dass möglichst viel davon in ihrer jeweiligen Währung erwirtschaftet wird.

3.) Geld und Wert

Dass Geld und Wert zusammenhängen, kann niemandem entgehen. Doch wie sie zusammenhängen, das ist der springende Punkt. Wert liegt nicht von Natur aus dort, wo wir ihn schon immer für gegeben halten, er liegt nicht in den Dingen, nicht in den Gütern, nicht in den Waren selbst. Hätten die Dinge von Natur aus Wert, müssten sie ihn ja zu allen Zeiten gehabt haben. Und das haben sie nicht. Wenn wir also heute Wert in den Waren sehen und voraussetzen, tun wir das, obwohl er nicht in ihnen liegt. Es muss etwas geben, was uns dazu zwingt.

Bevor es noch mit Geld zugeht, bemessen die Menschen bei einem Kauf nach Schätzung paarweise Gut an Gut, Ware an Ware. Kaufen wir dagegen mit Geld, geht es nicht mehr um Ware gegen Ware, sondern Ware gegen ausschliesslich Geld – immer nur gegen Geld.

Dadurch aber ist Geld zugleich darauf angewiesen, immer wieder weiter gegen Ware getauscht zu werden. Wer für Ware, die er verkauft, Geld bekommt, muss mit diesem Geld wieder Ware kaufen können – sonst wäre für ihn nicht mehr Geld, was er bekommen hat, und er hätte seine Ware für nichts statt für Geld verkauft. Und so kann sich der Schein ergeben, wir hätten es bei einem Kauf mit Geld noch immer mit einem einfachen Ware gegen Ware zu tun, in welchem das Geld lediglich vermittelnd zwischen Ware und Ware tritt. Aber der Schein trügt. Geld ist nicht mehr selbst schätzbares Gut, sondern allein dafür begehrt, dass es sich in schätzbare Güter tauschen lässt.

Geld wird vielmehr selbst das Mass, als rein für sich bestehende Grösse zwischen den Waren. Geld kann als das reine Tauschmittel, das in virtuell jede Ware zu tauschen ist, selbst nur quantitativ bestimmt sein. Es ist eine Zukunft ohne Gegenwart: Das Geld kennt nicht das geringste Verweilen.

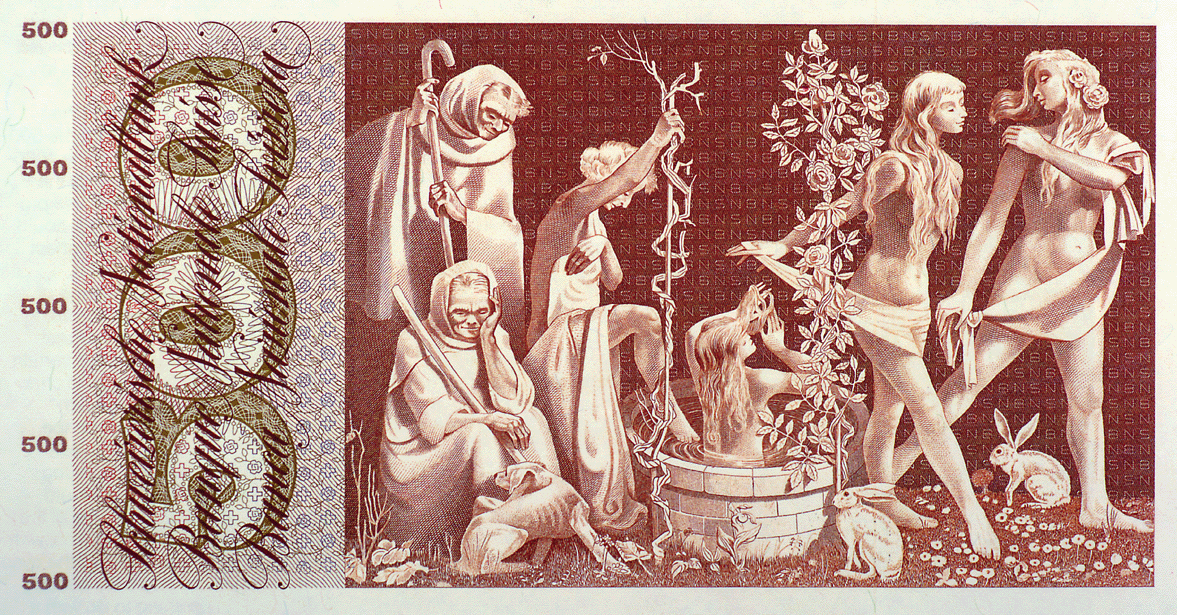

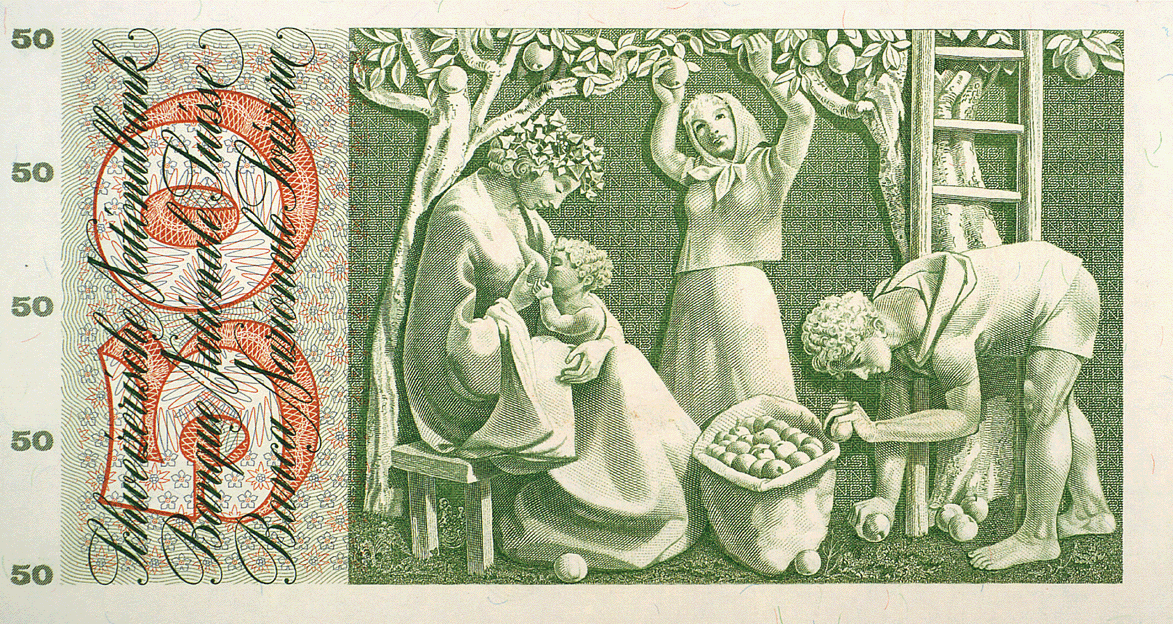

5. Banknotenserie der Schweizerischen Nationalbank, 1956

5. Banknotenserie der Schweizerischen Nationalbank, 1956

In den frühen 1950er Jahren engagierte die Schweizerische Nationalbank den Schweizer Grafiker Pierre Gauchat für das Design neuer Banknoten. Thema: was ist Geld? Die Antwort von Gauchat war zweierlei: das gemeine Volk glaube Geld komme von oben, könne vom Baum wie reife Früchte gepflückt und in Säcke abgefüllt werden. Geld zum Teilen in der Gemeinschaft. Das sei die eine Sicht. Die andere Sicht sieht die Notwendigkeit der ständigen Erneuerung vor, dargestellt am Jungbrunnen. Ein ständiger Kreislauf, bei dem sich die Kraft immer wieder erneuert. Meiner Meinung nach ist diese zweite Sicht die richtige, sie trifft den Kern des Geldes am besten. In weiser Voraussicht vergab die Schweizerische Nationalbank der ersten Version die 50er Note, die zweite Version aber die 500er Note, so entsprach die richtige Deutung dem höheren Wert. Das waren die berühmten Allegorien, die schönsten Banknoten, welche je ein Land ausgegeben hat. Die Fr. 100er Note stellte den Heiligen St. Martin dar, Symbol der Barmherzigkeit in Anlehnung an die Kardinaltugend des Mittelalters, während die Fr. 1000-Note den Totentanz darstellte. Der Künstler verstarb wenige Jahre später. Diese Noten waren von 1956 bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts gültig.

In den frühen 1950er Jahren engagierte die Schweizerische Nationalbank den Schweizer Grafiker Pierre Gauchat für das Design neuer Banknoten. Thema: was ist Geld? Die Antwort von Gauchat war zweierlei: das gemeine Volk glaube Geld komme von oben, könne vom Baum wie reife Früchte gepflückt und in Säcke abgefüllt werden. Geld zum Teilen in der Gemeinschaft. Das sei die eine Sicht. Die andere Sicht sieht die Notwendigkeit der ständigen Erneuerung vor, dargestellt am Jungbrunnen. Ein ständiger Kreislauf, bei dem sich die Kraft immer wieder erneuert. Meiner Meinung nach ist diese zweite Sicht die richtige, sie trifft den Kern des Geldes am besten. In weiser Voraussicht vergab die Schweizerische Nationalbank der ersten Version die 50er Note, die zweite Version aber die 500er Note, so entsprach die richtige Deutung dem höheren Wert. Das waren die berühmten Allegorien, die schönsten Banknoten, welche je ein Land ausgegeben hat. Die Fr. 100er Note stellte den Heiligen St. Martin dar, Symbol der Barmherzigkeit in Anlehnung an die Kardinaltugend des Mittelalters, während die Fr. 1000-Note den Totentanz darstellte. Der Künstler verstarb wenige Jahre später. Diese Noten waren von 1956 bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts gültig.

4.) Geld und Mehrwert

Geld ruht nicht als Wert in den Waren. Geld saugt Waren an und speit sie wieder aus – darin hat es seinen Wert. Geld ist beständig, solange dieser Durchlauf an Waren nicht abreisst. Anders als die Ware, die sich notwendig verbraucht, indem sie gebraucht wird, verbraucht sich Geld nicht, solange es als Geld gebraucht wird. Geld erzwingt die Verwandlung der Welt in Waren. Die Frage nach dem wahren oder realen Wert einer Ware hat aber niemals Sinn, denn es gibt ihn nicht. Keine Ware hat je einen Wert, sondern er wird ein Wert für sie gefordert – und der ist ihr Preis.

Geld, das zu mehr Geld werden, Wert, der mehr Wert abwerfen muss: so formuliert sich die Bestimmung des Kapitals. Da der Zwang zu mehr bereits für das Geld als solches besteht, ergibt sich, dass Kapital nichts anderes ist als Geld. Geld ist Kapital. Der aktuell herrschenden Wirtschaftsweise gibt Kapital den Namen, ein Wort, das im Italienischen ab dem 13. Jahrhundert nachgewiesen ist. Es muss nicht nur für jeden Einzelnen mehr an Geld herausspringen, sondern Geld muss in seiner gesamten Menge mehr werden. Das bedeutet, dass jede Geldmenge nicht bloss konstant, sondern exponentiell steigen muss.

Zeichnung von Bruno Moser. Weshalb steigt die Geldmenge exponentiell an? Verzehren wir eine Mahlzeit im Restaurant, ist das Essen weg und das Geld ist aufgebraucht. Für uns ist die Sache erledigt. Nicht so für die Wirtschaft: das Geld bleibt bestehen, obwohl Ware oder Dienstleistung konsumiert sind. Das stellt die Zeichnung dar: das Geld braucht einen nie abreissenden Warenstrom, um sich immer wieder als Geld zu bewähren. Dabei wird die Welt zur Ware, die Geldmenge explodiert exponentiell.

Zeichnung von Bruno Moser. Weshalb steigt die Geldmenge exponentiell an? Verzehren wir eine Mahlzeit im Restaurant, ist das Essen weg und das Geld ist aufgebraucht. Für uns ist die Sache erledigt. Nicht so für die Wirtschaft: das Geld bleibt bestehen, obwohl Ware oder Dienstleistung konsumiert sind. Das stellt die Zeichnung dar: das Geld braucht einen nie abreissenden Warenstrom, um sich immer wieder als Geld zu bewähren. Dabei wird die Welt zur Ware, die Geldmenge explodiert exponentiell.

5.) Geld formt Eigentum, Konkurrenz und Staat - gibt es Alternativen?

Neue Formen von Eigentum, Konkurrenz und Staat waren die Folge des neuen Geldes. Diese drei Phänomene werden heute meist für menschlich-ursprünglich angesehen. Und das sind sie auch – aber jeweils in anderer Form als in der vom Geld geprägten. Nur in einer geldvermittelten Gesellschaft entwickelten sich Eigentum, Konkurrenz und Staat so, wie wir sie heute kennen.

Unsere Ausprägung von Eigentum ist eine von Geld mutierte Form, so wie sie vorher völlig unbekannt war. Als Geldsubjekt muss sich jeder Geld zu eigen machen, nämlich von andern einnehmen, und muss dieses Geld auch andern zu eigen geben, nämlich bei andern ausgeben. So treten sich alle getrennt als Geldeigentümer gegenüber. Jedes Unternehmen ist wiederum ein eigenes Geldsubjekt, bis hinauf zu den Staaten. Der Unterschied wird erst deutlich, wenn man es vergleicht mit Verhältnissen ohne Geld und vor dem Geld. Wenn dort etwas getauscht wurde, wurde es nach einer Schätzung getauscht, die grundsätzlich Gegebenheiten der Gemeinschaft mit einbezog. Der Tausch richtete sich dort nach den Verpflichtungen, die mit den getauschten Dingen verbunden waren. Und von diesen Verpflichtungen bleibt nichts übrig, wenn sich der Tausch über Geld, also unter Gleichsetzung mit Geld vollzieht.

Eske Bockelmann über die Geldvermittelte Gesellschaft

Heute glauben wir, Konkurrenz sei nötig, deshalb müsse Geld knapp sein. Aber nicht Mangel an Gütern zwingt das Geld zu einer Knappheit, deretwegen alle darum konkurrieren müssen, sondern das Geld zwingt umgekehrt zu Konkurrenz und durch sie zu Mangel – zu einer Knappheit nicht an Gütern, sondern an sich selbst, an Geld.

Über mehr Geld zu verfügen, verleiht einen Vorteil in der Konkurrenz um Geld, und Erfolg in dieser Konkurrenz führt zur Verfügung über noch mehr Geld. Und umgekehrt dieselbe Logik. Wird die Konkurrenz aufgehoben, hebt dies die Notwendigkeit auf, zu Geld und folglich zu Gewinnen zu kommen. Die Sozialismen dieser Welt hatten gedacht, sie könnten das Geld erziehen, und hatten ihm das Konkurrieren untersagt. Das Ergebnis war eindeutig: Das Geld war kein «echtes» Geld mehr und die staatlich vorgeschriebene Mehrwertschöpfung wollte ihm nicht recht gelingen. Auch wenn es stur weiterhin Geld genannt wurde, war es nichts weiter als eine Bezugsberechtigung für Waren.

Zeichnung von Bruno Moser.Jedes Stück Land, jeder Vermögenswert muss jemanden zugeteilt sein. Nur dann kann er es verkaufen. So die kapitalistische Maxime. Der Staat achtet mit grosser Härte darauf, dass alle Aktiva im Besitz von jemanden sind, so dass er bei Verkauf und Kauf die Transaktion besteuern kann und das System Geld funktioniert. Denn wozu müssten wir Geld aufwenden, wenn das Gut nicht eindeutig dem Verkäufer gehört? Wir verriegeln die Haustüre, sogar die Autotüre. Aus lauter Angst, jemand könnte sich an unserem Eigentum vergreifen. Was für eine Lebensqualität weist eine solche Welt auf?

Zeichnung von Bruno Moser.Jedes Stück Land, jeder Vermögenswert muss jemanden zugeteilt sein. Nur dann kann er es verkaufen. So die kapitalistische Maxime. Der Staat achtet mit grosser Härte darauf, dass alle Aktiva im Besitz von jemanden sind, so dass er bei Verkauf und Kauf die Transaktion besteuern kann und das System Geld funktioniert. Denn wozu müssten wir Geld aufwenden, wenn das Gut nicht eindeutig dem Verkäufer gehört? Wir verriegeln die Haustüre, sogar die Autotüre. Aus lauter Angst, jemand könnte sich an unserem Eigentum vergreifen. Was für eine Lebensqualität weist eine solche Welt auf?

Franz Kafka, Der Prozess, Roman, 1925.Kafkas Werk Der Prozess fesselt den Leser von der ersten Seite an. Denn was sich da abspielt, könnte tatsächlich jedermann passieren. Man wird angeklagt, aber die Autorität ist anonym, die einzelnen Personen wissen nicht, was die Zentralstelle vorhat. Es war die Zeit, in der sich der Staat beamtisierte; zusammen mit Kafkas Angst vor Autorität nehmen seine Werke ein Eigenleben an. Das Werk wirkt beängstigend und real zugleich. Kafka verarbeitet in seinen Werken seine psychologische Vergangenheit, seine Beziehung zu seinem Vater, zu Autorität und Obrigkeit. Deshalb schrieb Kafka für sich selbst, als Selbstbefreiung. Geblieben ist ein Werk, das an Aktualität nie einbüsst. Für mich ist der Roman ein Symbol für unsere moderne, anonyme Gesellschaft, in der die Kontakte zwischen den Menschen Geldbeziehungen sind. Geld als eine Art anonymes System, in dem jeder, der aus der Norm fällt, sich angeklagt fühlt.

Franz Kafka, Der Prozess, Roman, 1925.Kafkas Werk Der Prozess fesselt den Leser von der ersten Seite an. Denn was sich da abspielt, könnte tatsächlich jedermann passieren. Man wird angeklagt, aber die Autorität ist anonym, die einzelnen Personen wissen nicht, was die Zentralstelle vorhat. Es war die Zeit, in der sich der Staat beamtisierte; zusammen mit Kafkas Angst vor Autorität nehmen seine Werke ein Eigenleben an. Das Werk wirkt beängstigend und real zugleich. Kafka verarbeitet in seinen Werken seine psychologische Vergangenheit, seine Beziehung zu seinem Vater, zu Autorität und Obrigkeit. Deshalb schrieb Kafka für sich selbst, als Selbstbefreiung. Geblieben ist ein Werk, das an Aktualität nie einbüsst. Für mich ist der Roman ein Symbol für unsere moderne, anonyme Gesellschaft, in der die Kontakte zwischen den Menschen Geldbeziehungen sind. Geld als eine Art anonymes System, in dem jeder, der aus der Norm fällt, sich angeklagt fühlt.

Goethe, Faust, eine Tragödie, mit Zeichnungen von Engelbert Seibert, Gotta’scher Verlag 1854. Goethe war nicht nur Dichter, sondern befasste sich auch mit wirtschaftlichen Fragen. Der Misserfolg von John Laws Geldexperiment in Frankreich machte ihm tiefen Eindruck. In seinem Werk Faust verarbeitete er die alte Volksgeschichte Doktor Faustus aus dem 16. Jahrhundert zu einer Wirtschaftsprognose. Den Wachstumsdruck der neuzeitlichen Wirtschaft beschrieb er als Verbot des Verweilen - präsentiert als Wette zwischen Faust und Mephisto. Ihm war bewusst, wie spekulativ die Vereinnahmung der Zukunft war. Mephistos Vorschlag, das Gold im Boden als Deckung für Zettel (ausgegebene Banknoten) zu benützen, war genial und gefährlich zugleich; das Versprechen war, das Gold könne in Zukunft ans Tageslicht gebracht werden. Mephisto spekulierte darauf, dass das Versprechen nicht eingehalten wird, die Wette damit verloren geht. Genau dies geschieht im 21. Jahrhundert bei angeheizter Konkurrenz um Profite, und wegen fehlenden Profitmöglichkeiten handeln bereits viele Rentenpapiere zu Negativrenditen. Goethes Faust errang den Ruf als die bedeutendste Schöpfung der deutschsprachigen Literatur.

Goethe, Faust, eine Tragödie, mit Zeichnungen von Engelbert Seibert, Gotta’scher Verlag 1854. Goethe war nicht nur Dichter, sondern befasste sich auch mit wirtschaftlichen Fragen. Der Misserfolg von John Laws Geldexperiment in Frankreich machte ihm tiefen Eindruck. In seinem Werk Faust verarbeitete er die alte Volksgeschichte Doktor Faustus aus dem 16. Jahrhundert zu einer Wirtschaftsprognose. Den Wachstumsdruck der neuzeitlichen Wirtschaft beschrieb er als Verbot des Verweilen - präsentiert als Wette zwischen Faust und Mephisto. Ihm war bewusst, wie spekulativ die Vereinnahmung der Zukunft war. Mephistos Vorschlag, das Gold im Boden als Deckung für Zettel (ausgegebene Banknoten) zu benützen, war genial und gefährlich zugleich; das Versprechen war, das Gold könne in Zukunft ans Tageslicht gebracht werden. Mephisto spekulierte darauf, dass das Versprechen nicht eingehalten wird, die Wette damit verloren geht. Genau dies geschieht im 21. Jahrhundert bei angeheizter Konkurrenz um Profite, und wegen fehlenden Profitmöglichkeiten handeln bereits viele Rentenpapiere zu Negativrenditen. Goethes Faust errang den Ruf als die bedeutendste Schöpfung der deutschsprachigen Literatur.