Der Gesellschafts-Vertrag

Bürger und Bürgerinnen zahlen Steuern und bekommen vom Staat dafür Vorsorge, Sicherheit und Schutz der Freiheit und des Lebens. Über Generationen hinweg. Dies nennt man Gesellschaftsvertrag oder Generationenvertrag.

Der Generationenvertrag ist gebrochen. Nicht nur hat die heutige Generation alles Geld ausgegeben - auch das der Nachkommen - sondern hat sogar noch Schulden aufgenommen, welche die nachkommende Generation berappen soll. Natürlich hat die Ungleichheit global abgenommen in den letzten Jahrzehnten, rechnet man China, Indien und all die fernen Staaten dazu. Das ist ein grosser Fortschritt. Ich spreche aber von Europa, eventuell noch von den USA. Bei uns ist es sinnvoll, über die Anfänge der Diskussions zum Gesellschaftsvertrag nachzudenken und Perspektiven für die Zukunft zu gewinnen. Denn hier ist alles im Umbruch.

Drei Generationen

Drei Generationen

Im Folgenden die Überlegungen der Philosophen Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jaques Rousseau zu diesem Thema, deren Gedanken schliesslich zur Französischen Revolution und Amerikanischen Unabhängigkeits-Erklärung führte.

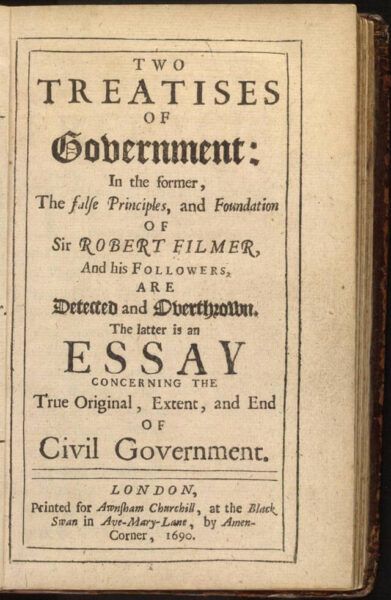

John Locke, Two Treatises of Government: In the former, The false Principles, and Foundation of Sir Robert Filmer, and his Followers, Are Detected and Overthrown. The latter is an Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government.Gedruckt in London, 1690.

John Locke, Two Treatises of Government: In the former, The false Principles, and Foundation of Sir Robert Filmer, and his Followers, Are Detected and Overthrown. The latter is an Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government.Gedruckt in London, 1690.

Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse? Ist er dem anderen wohlgesonnen oder neidet er ihm seinen Besitz? Und welche Form der Regierung ist am besten dazu geeignet, Sicherheit und Wohlstand seiner Bürger zu gewährleisten? Diese Fragen stellten sich ab dem 17. Jahrhundert viele europäische Denker. Eine prominente Idee war die des Kontraktualismus, also die Vorstellung, dass sich Menschen freiwillig mit Hilfe einer Art Gesellschaftsvertrag als Staatskörper zusammenzuschließen.

Die Philosophen Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jaques Rousseau setzten sich alle mit dieser Idee auseinander, kamen jedoch dabei zu unterschiedlichen Schlüssen.

Wie sich Locke den Menschen im Naturzustand vorstellte und wie für ihn der ideale Gesellschaftsvertrag aussah, darum soll es hier zuerst gehen.

Der Naturzustand

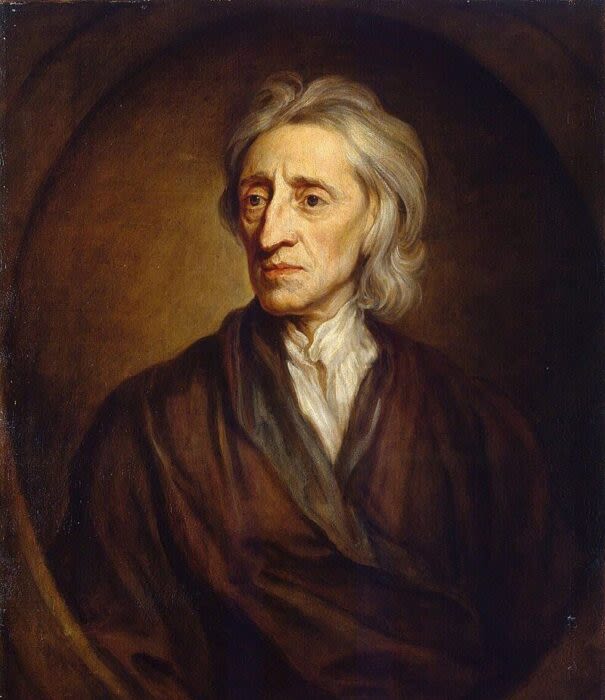

Portrait of John Locke by Sir Godfrey Kneller, 1697.

Portrait of John Locke by Sir Godfrey Kneller, 1697.

John Locke (1632-1704) und Thomas Hobbes (1578-1679) lebten etwa zur selben Zeit. Und was für eine Zeit! Das 17. Jahrhundert war von extremen politischen Umbrüchen geprägt. Innerhalb weniger Jahrzehnte sah man in England die Exekution des Monarchen Karl I., eine Republik, eine Militärdiktatur, eine Rückkehr zur Monarchie und schließlich eine friedliche Revolution. Angesichts dieser gewaltigen Unruhen und vieler verschiedener Regierungsmodelle, mit denen hier in kurzer Zeit experimentiert wurde, scheint es kaum verwunderlich, dass sich die beiden so intensiv mit dem Thema beschäftigten.

Hobbes’ Denken ist stark von den Erfahrungen des blutigen englischen Bürgerkriegs geprägt und konzipiert den Naturzustand als kriegsähnliches, anarchisches Chaos, als „Krieg aller gegen alle“. Die einzige Möglichkeit, diesen Zustand unter Kontrolle zu bringen, ist mit Hilfe eines absolutistischen Souveräns, der Ordnung auch notfalls mit dem Schwert durchsetzen kann. Bei Locke hingegen gelten selbst im Naturzustand gewisse Gesetze, allen voran das Gesetz der Vernunft. Er traut dem Menschen durchaus zu, sich aus freien Stücken vernünftig zu verhalten, das heißt zum Beispiel dem anderen keinen Schaden zuzufügen oder seinen Besitz zu respektieren.

Woher kommt das Eigentum?

Eine interessante Frage ist die, wie der Mensch in Lockes Vorstellung zu Eigentum kommt. Im Naturzustand gehört erstmal alles allen, bzw. alles Gott. Wenn ein Mensch allerdings Arbeit verrichtet, so Locke, zum Beispiel indem er einen Apfel pflückt und ihn anschließend verzehrt, so macht er sich dieses Gemeingut zu eigen, er verleibt sich den Apfel im wahrsten Sinne des Wortes ein. Tut er dies im großen Stil, kann er Felder bestellen, überschüssige Naturalien gegen Geld tauschen und Privatbesitz aufbauen. Wenn der Mensch im Naturzustand bereits vernünftig handelt und sogar ein funktionierendes Wirtschaftssystem aufbauen kann, stellt sich aber eine wichtige Frage: Wozu benötigt er dann noch den Staat?

Nun ja, obwohl die Menschen bei Locke unter bestimmten Bedingungen in der Lage sind, sich friedlich und gesittet zu verhalten, heißt das nicht, dass sie es auch immer tun werden. Die Gefahr, dass sie neidisch werden und anderen Besitz streitig machen wollen, ist jederzeit gegeben. Also schließen sie sich zusammen, um ihr eigenes Leben, ihre Freiheit und ihren Besitz besser schützen zu können. Etwas weniger Freiheit, etwas mehr Sicherheit.

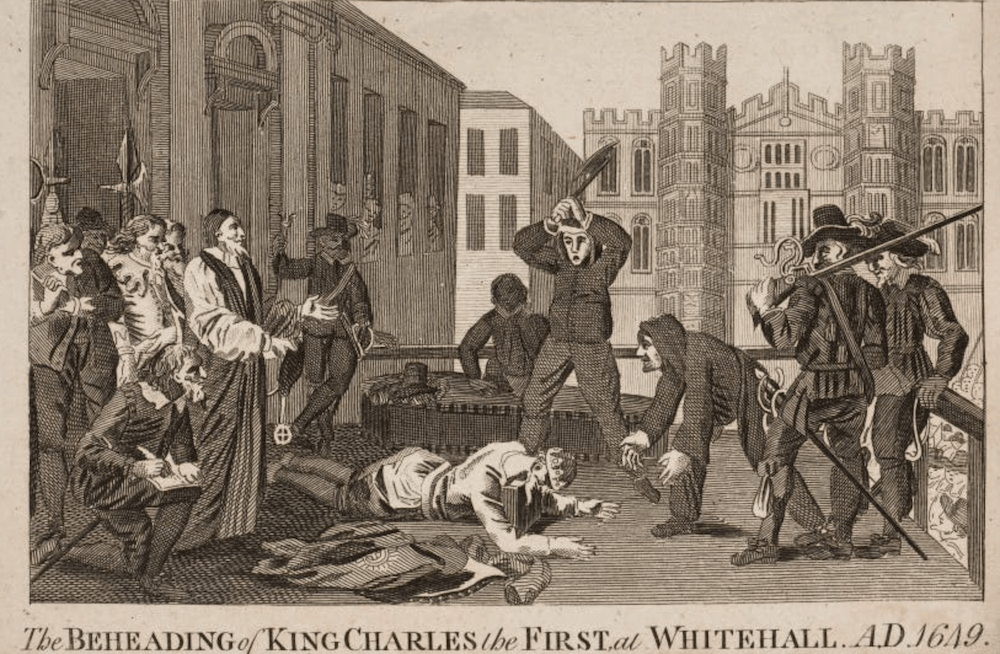

König Karl I aus dem Haus Stuart war von 1625 bis 1649 König von England, Schottland und Irland. Seine Versuche, in England und Schottland eine gleichförmige Kirchenverfassung einzuführen und im Sinne des Absolutismus ohne Parlament zu regieren, lösten den englischen Bürgerkrieg aus, der mit Karls Hinrichtung 1649 und der zeitweiligen Abschaffung der Monarchie endete (Wikipedia).

König Karl I aus dem Haus Stuart war von 1625 bis 1649 König von England, Schottland und Irland. Seine Versuche, in England und Schottland eine gleichförmige Kirchenverfassung einzuführen und im Sinne des Absolutismus ohne Parlament zu regieren, lösten den englischen Bürgerkrieg aus, der mit Karls Hinrichtung 1649 und der zeitweiligen Abschaffung der Monarchie endete (Wikipedia).

Bereits die Zeitgenossen verwendeten die Bezeichnung Glorreiche Revolution in bewusstem Gegensatz zu den Wirren des Englischen Bürgerkriegs, der mit der Hinrichtung König Karls I. und der Errichtung einer Republik unter Oliver Cromwell geendet hatte. Dagegen war der Umsturz von 1688/1689 vergleichsweise unblutig.

Bereits die Zeitgenossen verwendeten die Bezeichnung Glorreiche Revolution in bewusstem Gegensatz zu den Wirren des Englischen Bürgerkriegs, der mit der Hinrichtung König Karls I. und der Errichtung einer Republik unter Oliver Cromwell geendet hatte. Dagegen war der Umsturz von 1688/1689 vergleichsweise unblutig.

Königreich England, Wilhelm III. und Maria II., 5 Guineas 1692. Die 1663 eingeführte Guinea war bis 1816 die Hauptgoldmünze Englands. Die Vorderseite dieser Guinea zeigt die englischen Könige Wilhelm III. und Maria II., die das Land gleichberechtigt regierten (1689-1702).

Königreich England, Wilhelm III. und Maria II., 5 Guineas 1692. Die 1663 eingeführte Guinea war bis 1816 die Hauptgoldmünze Englands. Die Vorderseite dieser Guinea zeigt die englischen Könige Wilhelm III. und Maria II., die das Land gleichberechtigt regierten (1689-1702).

Gegen diese Schrift des englischen Philosophen Robert Filmer richtet sich die erste von Lockes zwei Abhandlungen. Filmer verteidigt das absolute Gottesgnadentum der englischen Monarchie.

Gegen diese Schrift des englischen Philosophen Robert Filmer richtet sich die erste von Lockes zwei Abhandlungen. Filmer verteidigt das absolute Gottesgnadentum der englischen Monarchie.

Gegen die Schrift des englischen Philosophen Robert Filmer richtet sich die erste von Lockes zwei Abhandlungen. Filmer verteidigt das absolute Gottesgnadentum der englischen Monarchie.

Wir sehen also, dass es sich bei Lockes Gesellschaftsvertrag nicht wie bei Hobbes um eine Notwendigkeit auf Leben und Tod handelt, sondern vielmehr um einen freiwilligen Schritt, der dem Einzelnen langfristig einen Vorteil verspricht. Dass in Lockes Denken die Aufgabe des Staats primär darin liegt, die Unversehrtheit und Freiheit des Einzelnen zu schützen, erklärt, warum er so häufig als ein Begründer des Liberalismus zitiert wird.

Nein zum Gottesgnadentum

Jetzt wo wir geklärt haben, warum das Leben im Staat dem im Naturzustand vorzuziehen ist, stellt sich die Frage, wer diesen regieren darf und warum. Aus der ersten seiner Zwei Abhandlungen über die Regierung wissen wir schon mal, wer für Locke keine legitimen Herrscher sind: Monarchen, die sich auf das Gottesgnadentum berufen. Die These, dass Gott Adam die absolute Herrschaft über die Welt gegeben habe und sich deswegen moderne Könige im Rahmen einer Erbmonarchie indirekt auf dieses Recht berufen könnten, sei falsch. Gott habe Adam lediglich das Recht gegeben, über die Welt und die Tiere zu herrschen, nicht aber über andere Menschen.

Eine Regierung erhält ihre Legitimation also nicht durch Gott, sondern dadurch, dass sie ihre Aufgabe erfüllt, die Freiheit der Menschen zu schützen. Tut sie das nicht, verwirkt sie ihren Machtanspruch und darf abgesetzt werden, notfalls auch mit Gewalt. Für Locke ist es zweitranging, ob die Regierung die Form einer Monarchie, einer Republik oder einer anderen Staatsform annimmt, solange sie sich an die Regeln des Vertrags hält und nicht zur Tyrannenherrschaft wird. Denn – und das ist fundamental wichtig – der Vertrag gilt in beide Richtungen.

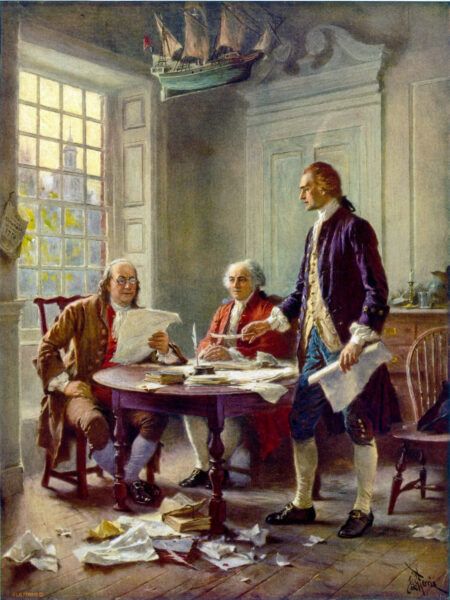

Von links nach rechts: Benjamin Franklin, John Adams und Thomas Jefferson entwerfen die Unabhängigkeitserklärung. Jean Leon Gerome Ferris, 1900.

Von links nach rechts: Benjamin Franklin, John Adams und Thomas Jefferson entwerfen die Unabhängigkeitserklärung. Jean Leon Gerome Ferris, 1900.

Das Recht auf Revolution und die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung

Die Idee, dass eine schlechte Regierung vertragsbrüchig werden kann und man ihr deswegen kündigen darf, war revolutionär! Sie lieferte den amerikanischen Kolonisten das theoretische Fundament, sich von der Herrschaft Großbritanniens loszusagen – und Georg III. den Vertrag zu kündigen. Der war seiner Aufgabe, für das Gemeinwohl seiner Staatsbürger in Übersee zu sorgen, nach Ansicht der Aussiedler nämlich nicht nachgekommen, sondern hatte ihnen das Leben über Jahre hinweg schwer gemacht. Die Liste der „grievances“, also der Beschwerden, die die Verfasser der Unabhängigkeitserklärung 1776 beilegten, war lang. Die Kolonisten klagten darüber, dass sie britische Soldaten des Königs durchfüttern mussten, sie klagten über immer neue Steuern und Abgaben ohne im Gegenzug ein parlamentarisches Mitspracherecht zu erhalten, über unfaire Gerichtsprozesse und vieles mehr. Die Regierung unter Georg III. war für sie zu einer schlechten Regierung geworden.

Aus Lockes Schriften konnten sie jetzt endlich auch eine Begründung ableiten, warum ihnen dies das Recht zur Revolution gab. So sind manche Passagen aus Lockes Werk fast wortwörtlich in die Unabhängigkeitserklärung eingeflossen, in der es heißt:

2-Dollar Note von 1776

2-Dollar Note von 1776

Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten; dass, wenn immer irgendeine Regierungsform sich als diesen Zielen abträglich erweist, es Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen …

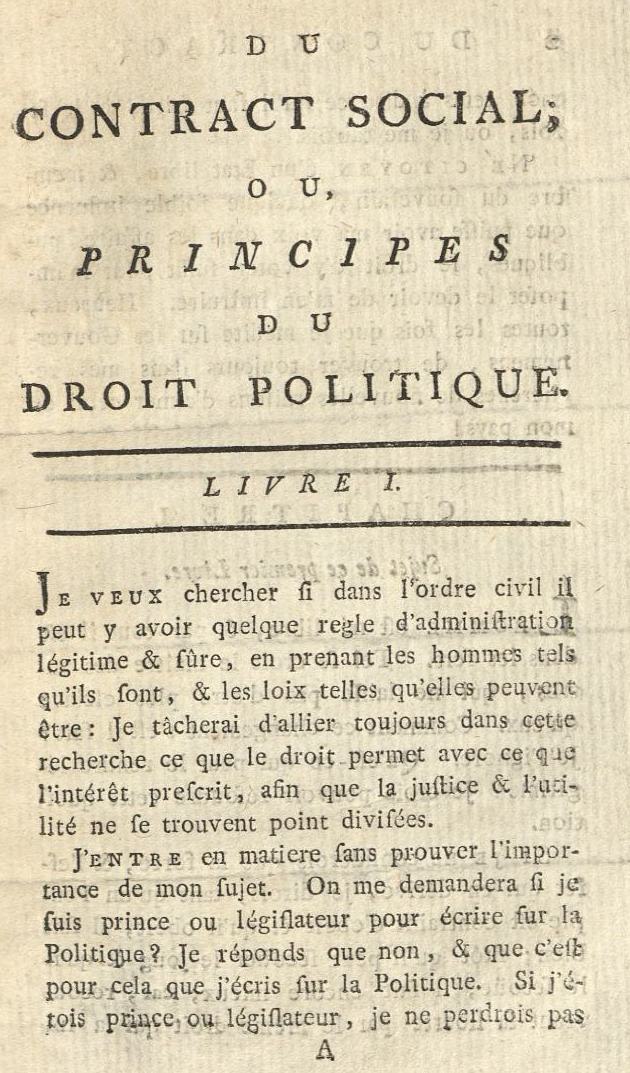

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique. Gedruckt in Amsterdam 1762 bei Marc Michel Rey.

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique. Gedruckt in Amsterdam 1762 bei Marc Michel Rey.

Rund 10.000 Dinge besitzt der durchschnittliche Westeuropäer. Sammler jeglicher Couleur natürlich mehr. Viele Menschen fühlen sich davon erdrückt und deswegen ist Minimalismus gerade der Trend schlechthin, man will sich nicht mit viel belasten. Gleichzeitig suchen viele die Gemeinschaft mit anderen, gepaart mit einem „natürlichen“ Lebensstil auf dem Land oder zumindest mit der eigenen kleinen Parzelle für das Urban Gardening zwischen Autofahrbahnen in der Innenstadt.

Natürlichkeit und Minimalismus waren aber schon vor fast 300 Jahren „in“. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau war damals der Ansicht, dass der Mensch im Naturzustand gut sei und erst die Kultur das Böse in ihm hervorbringe. Entweder man lebt also im Urzustand oder man muss sich eine möglichst „natürliche“ Form der politischen Organisation überlegen, um ein moralisch gutes Leben zu ermöglichen. Das erläuterte Rousseau ausführlich 1762 in seinem „Gesellschaftsvertrag“ – der umgehend verboten wurde.

Rousseau und die Welt des Absolutismus

Der Grund für dieses Verbot ist ganz einfach: In Rousseaus Utopie braucht es weder Gott noch Aristokraten, sondern nur einen Souverän, nämlich das Volk. In einer durch und durch aristokratischen Welt wie der Rousseaus waren das unakzeptable und gefährliche Gedanken. Wir befinden uns in der Welt des Absolutismus, Ludwig XV. führt das Zepter entschieden, wer kann, lebt in Saus und Braus, es werden Schlösser gebaut und prunkvolle Feste gefeiert. Und dann kommt dieser Rousseau.

Jean-Jacques Rousseau wurde 1712 in Genf geboren, seine Mutter starb nach seiner Geburt, sein Vater, ein angesehener Uhrmacher, lehrte den Jungen die Liebe zur Literatur – bis er nach einer Handgreiflichkeit gegen einen (aristokratischen) Offizier untertauchte und seinen Sohn damit in ein unstetes Leben stieß. Der junge Rousseau war ein schwieriger, eigenwilliger Charakter, der sich mal als Lehrer verdingte, dann als Sekretär und Geliebter einer reichen Dame aushalten ließ. Dabei bildete er sich autodidaktisch fort und zog von Ort zu Ort quer durch Frankreich. Bis er 1749 eine„Erleuchtung“ hatte, wie er selbst es nannte.

Jean-Jacques Rousseau wurde 1712 in Genf geboren, seine Mutter starb nach seiner Geburt, sein Vater, ein angesehener Uhrmacher, lehrte den Jungen die Liebe zur Literatur – bis er nach einer Handgreiflichkeit gegen einen (aristokratischen) Offizier untertauchte und seinen Sohn damit in ein unstetes Leben stieß. Der junge Rousseau war ein schwieriger, eigenwilliger Charakter, der sich mal als Lehrer verdingte, dann als Sekretär und Geliebter einer reichen Dame aushalten ließ. Dabei bildete er sich autodidaktisch fort und zog von Ort zu Ort quer durch Frankreich. Bis er 1749 eine„Erleuchtung“ hatte, wie er selbst es nannte.

Die Preisfrage: Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse?

Zufällig stieß Rousseau auf eine Preisfrage, die sein Leben fortan bestimmen sollte. Die Akademie von Dijon fragte in einer Zeitung: „Hat die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste dazu beigetragen, die Sitten zu läutern?“ Jeder Intellektuelle hätte das sofort bejaht. Doch Rousseau war ein Sturkopf und Eigenbrötler und liebte es zu provozieren. Nun legte er sich also mit Frankreichs gesamter Elite an und antwortete auf die Frage: Nein! Der Mensch war im Urzustand gut und wurde erst durch das menschliche Zusammenleben – und damit auch die Kultur – böse und lasterhaft. Kurioserweise fand Rousseau aber auch Zustimmung, er wurde über Nacht zu einem der meistgelesenen Autoren in Europa und gewann den ersten Preis des Ausschreibens. Der 37-jährige Rousseau machte es sich fortan bequem in der Rolle des enfant terrible und pflegte sie bis zu seinem Tod 1778.

Der Gesellschaftsvertrag: Grundlage einer Idee

Rousseau publizierte Theaterstücke und Essays, in denen er immer wieder betonte, dass erst die Begründung einer Gemeinschaft zu Gier und übersteigerten Bedürfnissen unter den Menschen führe. 1762 entwickelte er aus dieser Grundannahme ein politisches Manifest, sein theoretisches Hauptwerk: Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des politischen Rechtes.

In weiser Voraussicht ließ er es nicht in Frankreich drucken, sondern in den liberaleren Niederlanden, in Amsterdam bei Marc Michel Rey. Rey war ein Förderer der Literatur der Aufklärung, wie wir diese Epoche nennen, in denen immer wieder Einzelne Ideen wie Rousseau hatten, die gegen den bisherigen Mainstream ankämpften und die Vernunft über Traditionen setzten. Rey hatte schon andere Schriften Rousseaus verlegt, doch mit dem„Gesellschaftsvertrag“ handelte er sich neben Ruhm auch Ärger ein. Das Werk wurde sofort nicht nur in Frankreich, Genf und Bern verboten, sondern auch in den Niederlanden selbst. Rousseau musste flüchten und erhielt Asyl bei Friedrich dem Großen von Preußen.

Wir haben hier eine Erstausgabe des „Gesellschaftsvertrags“, der Furore in ganz Europa machte und für Jahrhunderte Philosophen, politische Denker und schließlich sogar Verfassungsrechtler und Soziologen beeinflussen sollte. Aber wie konnte jemand, der die menschliche Gemeinschaft als Grund allen Übels ansah, eine politische Organisation für eine gute Gesellschaft entwerfen?

Freiheit ist nicht gleich Freiheit

In der Natur ist der Mensch zunächst gut, so Rousseau. Er lebt in „natürlicher Freiheit“ und nur seine eigene Stärke setzt ihm Grenzen. Dann kam es irgendwann zu Eigentumsverhältnissen, und damit begannen die Probleme. Denn „allesverschlingender Ehrgeiz“, „künstliche Leidenschaften“ und die „Sucht, sein Glück auf Kosten anderer“ zu machen, sind Übel, die entstanden sind durch „die erste Wirkung des Eigentums und das untrennbare Gefolge der entstehenden Ungleichheit.“

Rousseau schildert das sehr bildhaft: „Der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen ,Dies gehört mir‘ und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wären dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: ,Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört.‘“ Marx? Lenin? Mao? Rousseau!

Doch Rousseau war klar: Um in einer gefährlichen Welt mit wilden Tieren und Naturkatastrophen zu überleben, ist eine Gemeinschaft unumgänglich. Aber wie verhindert man den fortschreitenden Niedergang der Sitten? In dieser Gemeinschaft sollen die Bürger so viel Gebiet erhalten, wie sie benötigen.

Die natürliche Freiheit hatte bedeutet: Wir dürfen uns wünschen, alles zu nehmen, was wir nur wollen, wenn wir es können. Die bürgerliche Freiheit hieß: Wir respektieren, dass auch andere etwas haben, so wie diese unser Eigentum respektieren; wir dürfen also nicht mehr alles begehren.

Dies ist der Gesellschaftsvertrag, den alle Mitglieder miteinander abschließen. Man kann auch sagen: Zunächst treten alle Individuen ihre potenziellen Rechte an die Gemeinschaft (den Souverän) ab, die ihnen dann wiederum Eigentum zuteilt. Der Vorteil? Nicht jeder muss sein Eigentum für sich alleine verteidigen, sondern alle stehen füreinander ein.

Diese vernunftgetränkte Theorie kennt nur eine legitime Grundlage von Macht: den allgemeinen Willen, volonté générale. Dieser Wille, der von allen Einzelnen ausgeht, kann nur das wollen, was für die Gemeinschaft das Beste ist, und ist damit losgelöst von den subjektiven Interessen. Er existiert nur dadurch, dass die einzelnen Bürger ihren Willen und ihre Rechte gewissermaßen aufgegeben und auf diese öffentliche Person übertragen haben.

Klingt gut. Aber sind die Menschen so? Nun ja, auch Rousseau ist klar: Falls Bürger mehr Rechte als Pflichten für sich beanspruchen würden, würde das irgendwann zum Untergang des Staates führen. Ergo darf die Gemeinschaft ein Mitglied zum Gemeinwillen zwingen, „was nichts anderes heißt, als das man ihn zwingt, frei zu sein“, wie Rousseau formuliert. In all diesen Konstrukten gibt es weder Gottesgnadentum noch die traditionelle Ständegesellschaft.

Maximilien Robespierre (anonymes Porträt, um 1793, Musée Carnavalet)

Maximilien Robespierre (anonymes Porträt, um 1793, Musée Carnavalet)

Der Sturz Robespierres im Nationalkonvent am 27. Juli 1794

Der Sturz Robespierres im Nationalkonvent am 27. Juli 1794

Damit hatte der gute Rousseau den Bogen, wie gesagt, zunächst überspannt. Aber die Idee war gedruckt, der Gedanke ließ sich nicht mehr unterdrücken. Die Saat wurde gegossen vom Leid des einfachen Volkes und den aufklärerischen Gedanken einiger Intellektueller und ging bald in der französischen Revolution auf.

Robespierre war der radikale Vorkämpfer der Revolution und zeigte sich stark von Rousseaus „Gemeinschaftsvertrag“ inspiriert. Ob das Ergebnis die Gesellschaft war, die Rousseau vor Augen stand? Wohl kaum. Er war dann doch sehr Theoretiker und wollte eigentlich nur seine Ruhe haben. Ein Werk, das ganz pragmatisch eine realistische und umsetzbare Gesellschaftsordnung entwickelte, wäre von ihm kaum zu erwarten gewesen. Aber sein Ansatz wurde immer wieder aufgegriffen, seit er 1762 in die Welt gesetzt wurde.