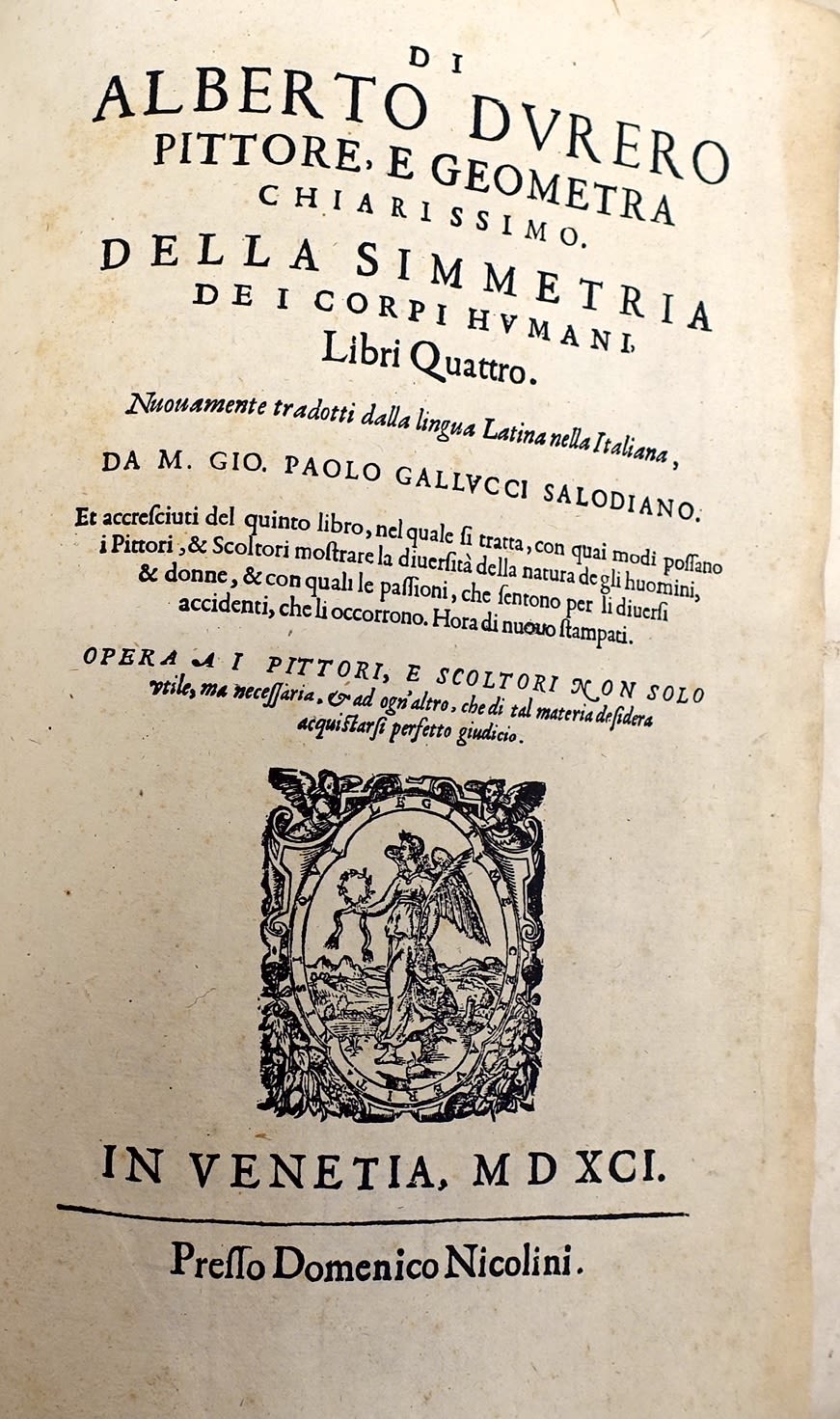

Albrecht Dürer

Von menschlicher Proportion

Venedig 1591

Der Mensch ist Gottes Ebenbild, das liest man schon in der Bibel. Kann man mit Hilfe des menschlichen Körpers und der Mathematik in die göttliche Sphäre vordringen? Albrecht Dürer versuchte es.

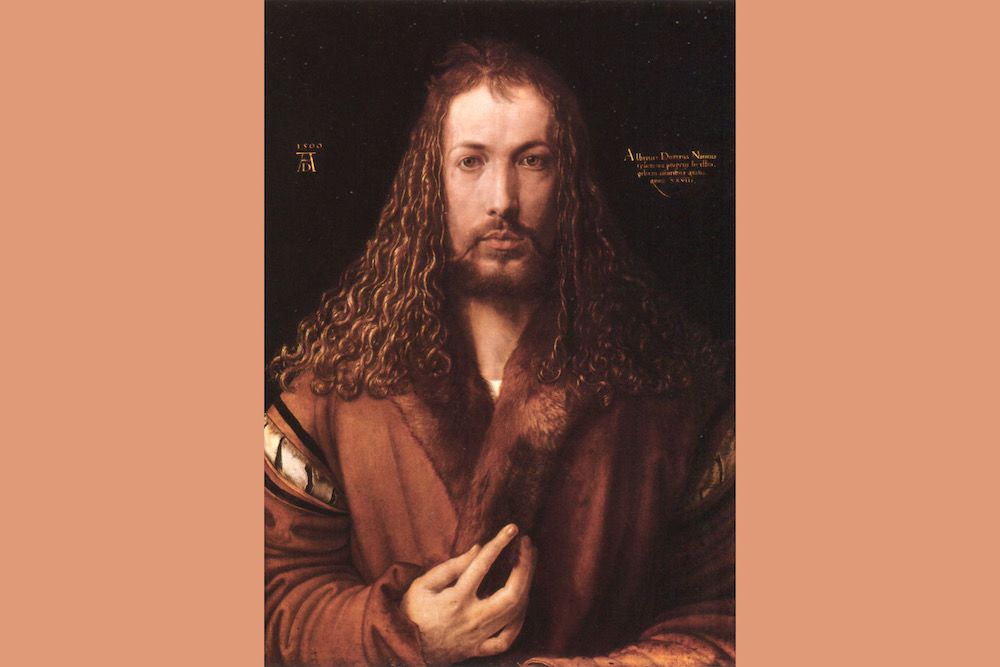

Als Albrecht Dürer im Jahr 1505 nach Venedig reiste, war er ein selbstbewusster Künstler, der hoffte, mit den venezianischen Kunsthändlern ins Geschäft zu kommen. Er hatte mit seinen handwerklich hervorragend gemachten Kupferstichen ein Produkt geschaffen, das günstig in der Herstellung war und in grossen Mengen reproduziert werden konnte. Ein Verkaufsschlager für den sich rasant entwickelnden Kunstmarkt. Warum sollte ihm das nicht auch im Mekka des internationalen Kunsthandels Venedig gelingen?

Doch bei seiner Ankunft erlebte Dürer erst einmal einen Schock: Die Meister der Lagunenstadt waren ihm, der sich für einen Ausnahmekünstler gehalten hatte, weit voraus. Seine Konkurrenten beherrschten die Perspektive und schufen Gemälde von einer Realistik, die Albrecht Dürer beim besten Willen nicht nachzuahmen wusste.

Als der junge Mann in den Werkstätten nachzufragen begann, wie diese überwältigenden Bilder zustande gekommen seien, gaben die Befragten keine Auskunft. Sie dachten gar nicht daran, einem Konkurrenten zu helfen, ihren Wissensvorsprung aufzuholen. Was blieb Dürer also anderes übrig, als auf dem Buchmarkt sein Glück zu versuchen? Aber er fand kein einziges Buch zu diesem Thema – und Venedig war damals das europäische Zentrum der Buchproduktion!

Dürer kommt mit der Mathematik in Kontakt

Albrecht Dürer blieb nichts anderes übrig, als sich einen Lehrer zu suchen, der ihm diese Technik vermittelte. Wir wissen, dass er zu diesem Zweck nach Bologna ritt. Wir wissen nicht, wer ihn als Schüler aufnahm. Allerdings gibt es Hinweise dafür, dass es der bekannte Mathematiker Pacioli gewesen sein könnte.

Der Franziskanermönch Luca Pacioli (1445-1514) zählte zu den bedeutendsten Mathematikern seiner Zeit. Er verfasste im Jahre 1494 das erste Lehrbuch zur doppelten Buchführung. Und er beschäftigte sich ausführlich mit der Perspektive beziehungsweise mit den – wie er sein wohl bekanntestes Werk nannte – „göttlichen Proportionen“. 1509 erschien in Venedig das gleichnamige Buch.

Pacioli war der festen Überzeugung, dass ein Mathematiker den vom Schöpfer nach göttlichen Gesetzen eingerichteten Kosmos verstehen könne. Die Mathematik sei die Sprache, in der Gott kommuniziere. Perfekte mathematische Gebilde spiegelten deshalb etwas vom göttlichen Geist.

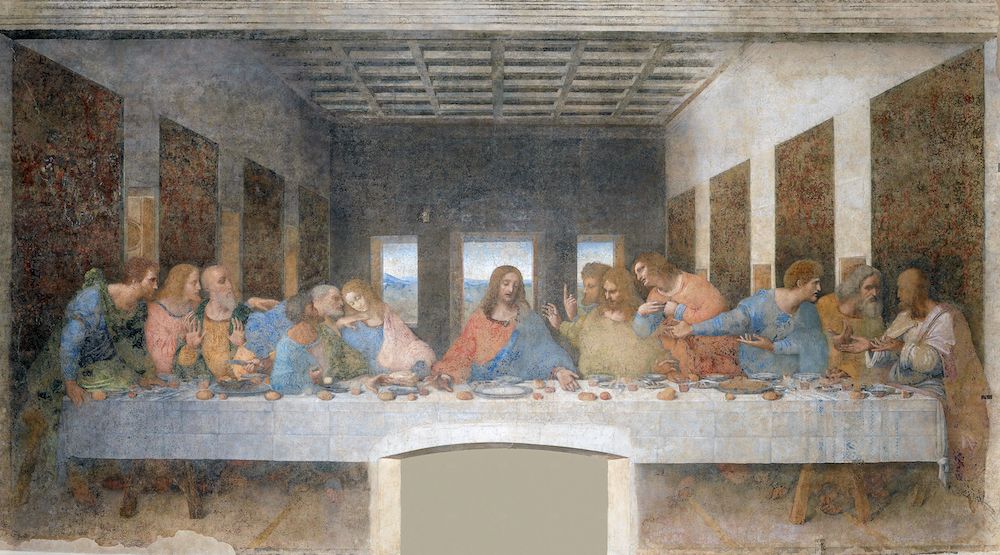

Leonardo da Vinci, mit dem Pacioli in Mailand in stetem Austausch stand, sah das genauso. Er schuf sein heute noch weltweit berühmtes letztes Abendmahl mit Hilfe aufwändiger mathematischer Berechnungen zur Perspektive. Pacioli hat ihm mit Sicherheit dabei geholfen. So gelang es dem Ausnahmekünstler, jeden, der an einem bestimmten Punkt des Speisesaals im Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie stand, in das wunderbare Geschehen einzubeziehen. Die Mathematik verband die menschliche mit der göttlichen Welt und machte göttliches Geschehen für den Menschen greifbar.

Man kann sich gut vorstellen, welche tiefschürfenden Gespräche der Mathematiker und der Künstler geführt haben müssen. Eines ihrer Resultate war etwas, das heute als „Goldener Schnitt“ bekannt ist. Welches Verhältnis müssen zwei Seiten zueinander haben, um ein wohlproportioniertes Rechteck zu formen? Pacioli fixierte dieses „göttliche“ Zahlenverhältnis in seinem Werk auf annähernd 1:1,6180339. Der Franziskanermönch liebte die symmetrischen Gebilde und fand in ihnen einen Abglanz des Göttlichen. Wie eng Leonardo da Vinci in die Entstehung von Paciolis 1509 publiziertem Buch „De divina proportione“ involviert war, zeigt die Tatsache, dass er 60 Zeichnungen dazu beisteuerte.

Es ist aber nur eine wohl begründete Vermutung, dass Dürer bei Pacioli lernte. Sicher dagegen wissen wir, dass er für einen Gulden den im Jahr 1507 in Venedig erschienenen Druck der für seine Zwecke wichtigsten Werke Euklids erwarb: Dessen „Optik“ lieferte ihm die theoretische Begründung der Perspektive; und dessen „Elemente“ gaben ihm die Mittel in die Hand, mit Zirkel und Lineal den für die Perspektive notwendigen Fluchtpunkt zu konstruieren.

Ein Buch über die Beherrschung der Malerei

Dürer wird sich mit den in Italien gelernten neuen Methoden eine völlig neue Welt eröffnet haben. Und er wollte – anders als seine italienischen Konkurrenten – seine Kollegen an dem Wissen teilhaben lassen. Vielleicht beflügelte ihn auch die Überzeugung, dass einzig er als der herausragende Künstler seiner Zeit in der Lage sei, ein epochales Buch über die Malerei zu verfassen, und dass dieses Buch seinen Ruhm in alle Welt und bis in fernste Jahrhunderte transportieren werde.

Dürers Einführung in die Malkunst kam über Vorwort, Inhaltsangabe und grobe Entwürfe einzelner Teilkapital nie hinaus. 1525 erschien Dürers „Unterweisung zur Messung mit dem Zirkel und dem Lineal“.

Von der Geometrie zum Göttlichen

Darin schreibt Albrecht Dürer in deutscher Sprache all die Inhalte nieder, die er sich selbst mit Hilfe seines italienischen Lehrers und des lateinischen Eukliddrucks mühsam erarbeitete. Er erklärt seinem Leser, wie man geometrische Objekte mit Hilfe von Zirkel und Lineal konstruiert, dass sich aber nicht alle geometrischen Formen konstruieren lassen, dass man vielmehr gelegentlich auf die Handzeichnung angewiesen sei. Dabei hat er ständig die Praxis im Blick. Sein Buch ist für Maler und Baumeister gemacht, aber auch für Schreiner, deren Kunden immer häufiger ein mathematisch aufwändig zu berechnendes Parkett bestellten.

Dürer gibt den deutschen Handwerkern das Werkzeug an die Hand, mit der italienischen Konkurrenz mithalten zu können. So erklärt er zum Beispiel die Funktionsweise eines Perspektografen für alle, die nicht wie er in der Lage sind, komplexe Figuren freihändig zu malen. Mit einem Perspektografen konnte ein Maler ein Motiv maschinell erfassen. Perspektivische Genauigkeit wurde so zur Fleißarbeit, ein Verfahren, das der berühmte Schöpfer venezianischer Veduten, Canaletto zur Vollkommenheit perfektionieren sollte.

Eines beschäftigte Albrecht Dürer unentwegt, selbst während er eher pragmatische Bücher verfasste: Die Frage, wie die menschlichen Proportionen berechnet werden könnten, um den „schönen“, den „perfekten“ Menschen zu entwerfen, den Menschen, in dem sich die göttliche Schöpfung spiegelt. Diesem Thema widmete Albrecht Dürer sein wohl bekanntestes Werk. Es erschien 1528 unter dem Titel „Vier Bücher von menschlicher Proportion“. Das MoneyMuseum besitzt ein etwas späteres Exemplar in italienischer Sprache. Es wurde im Jahre 1591 in Venedig publiziert.

Was aber die Schönheit ist, das weiss ich nicht!

Albrecht Dürer, der Mann, der gelernt hatte, die Natur um sich herum perfekt abzubilden, kreiste in diesem Buch um die grundsätzliche Frage, wann ein menschlicher Körper als „schön“ wahrgenommen wird. Während wir heute eher Psychologen zu diesem Thema befragen würden, ging Albrecht Dürer einen anderen Weg. Für ihn war es selbstverständlich, dass das Schöne und das Göttliche nahe beeineinander liegen mussten. Deshalb konnte sich die Schönheit nur in einem verstecken: In dem Menschen als Krone der Schöpfung.

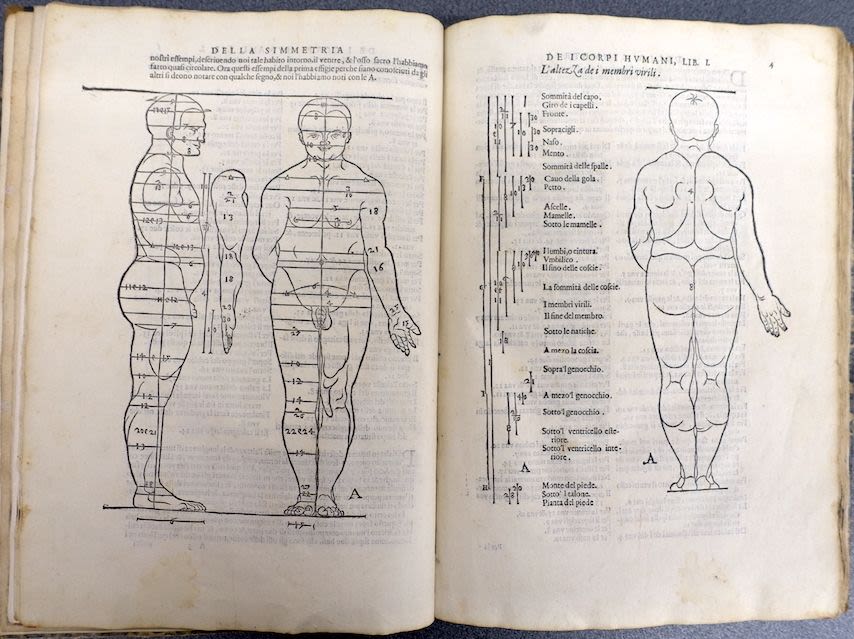

Dürer nahm also einen Maßstab in die Hand und begann Menschen zu vermessen, um so durch eine gewaltige Menge an Daten dem Schöpfer auf die Schliche zu kommen. Er sammelte ein gigantisches Zahlenwerk, von dem uns nur ein Bruchteil in seinem Buch überliefert ist. Er übersäte den menschlichen Körper mit mehr als 100 Meßpunkten und sammelte Jahr für Jahr neues Datenmaterial – er selbst schreibt, er habe zwei- bis dreihundert Personen ausgemessen – , um mathematisch zu formulieren, wie Gott den Menschen geplant habe.

Dürer war seiner Zeit damit weit voraus. Heute versteht jeder, der sich mit Computeranimation von Trickfilmfiguren beschäftigt, sofort, welchen Nutzen Dürers Berechnungen hatten. Sie halfen, die exakte perspektivische Wiedergabe von Körperbewegungen zu berechnen, ohne mühsam mit Skizzen herumprobieren zu müssen. Berechnungen wie diese sind heute die technische Grundlage in jedem Trickstudio.

So genial und innovativ Dürers Überlegungen auch waren, eines schaffte er mit seiner Datenorgie nicht: Den idealen Menschen zu finden. Resigniert gab der alt gewordene Großmeister der deutschen Malerei zu, dass der Schöpfer die Menschen eben so gemacht habe, wie sie sein müssten. Die wahre Wohlgestalt und Schönheit wohne ihnen allen inne.

Damit hatte er Recht. Das mussten auch seine modernen Nachfahren im Trickfilm-Business lernen. Sie schufen einige sehr teure Flops, bis sie begriffen, dass die Computeranimation ihre Grenzen hat. Das Publikum will im Zeichentrickfilm keine exakt imitierte Realität sehen. Im Gegenteil. Das menschliche Auge erfreut sich an den Abweichungen vom Normalen, die eine Zeichnung charmant und einen Menschen einmalig machen.