500 Jahre Kapital

wie weiter?

Die Kernfrage ist, ob unser Fiat-Geld, unser kapitalistisches Wirtschaftssystem in der heutigen Form, langfristig tragbar ist.

Viele sind der Meinung, dass unsere Geldwirtschaft mitbeteiligt oder gar die Quelle von Problemen in Wirtschaft und Gesellschaft ist, wie zum Beispiel die Polarisierung der Gesellschaft, Spaltung in Arm und Reich weltweit, Korruption auf Grund einer aufgeblähten Finanzwelt, Erderwärmung.

Ich stelle mir die Frage, ob unsere Wirtschafts- und Gesellschafts-Ordnung alternativlos ist. Im MoneyMuseum haben wir einen Film produziert: «Die Billion $ Krise». Er zeigt die Chronik der Krise von 2008. Es ist die Geschichte eines Kartenhauses, das auf Basis des realen Häusermarkts in den USA immer höher gebaut wurde, bis es schliesslich kollabierte. Der Film zeigt, dass die Realwirtschaft bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht genug Mehrwert schaffen konnte, um den riesigen Kapitalien genügend Profite zu ermöglichen. Deshalb wich das Kapital zunehmend auf die Finanzwelt aus. Was dann geschah, zeigt der Film. Sehen Sie sich einen kurzen Ausschnitt an.

Der amerikanische Ökonom Paul Collier präsentiert in seinem 2019 erschienenen Buch «The Future of Capitalism» Empfehlungen, um den Kapitalismus zu korrigieren; nicht das System selbst sei defekt, sondern der exklusive Fokus auf«shareholder value» sei fehl am Platz. Ich bin mit der zweiten Aussage einverstanden. Die erste Aussage entspricht aber bloss dem heutigen Konsens. So waren die Jahre seit 2008 nur ausgefüllt mit Banken-Regulation und Initiativen zur Geldreform. Ich bin aber der Meinung, dass es eine grundlegende Neuerung braucht.

Wir haben in diese Diskussion eingegriffen und 2012 ein herrliches Büchlein produziert, knapp 30 Seiten lang, das immer noch topaktuell ist. Es ist eher die Erzählung eines Literaten und heisst «Abschaffung des Geldes» – von Eske Bockelmann. Ohne Ausrufezeichen, ohne Fragezeichen – der Autor lässt den Leser entscheiden.

Bockelmann hängt seine Thesen an einem Vortrag des Bundespräsidenten auf, der seine Bürger für vermehrte «ehrenamtliche Tätigkeit» aufruft, um die Staatskasse zu schonen. Ein schöner Gedanke. Hier hakt der Autor ein und zeigt, dass es für eine Geldreform weit mehr braucht, als dem Geld gut zuzureden. Das gilt nicht nur für den Vorstoss des Bundespräsidenten, sondern auch für die meisten Geldreform-Vorschläge. Eine geldfreie Welt: Wäre sie überhaupt möglich? Würden wir sie ermöglichen? Der Autor ist der Meinung, dass unser modernes Kreditgeld leider nicht abgeschafft werden kann. Zu stark hätten sich Staatsform und unsere Denkform diesem Geld angepasst.

Aber ich frage mich: Ist unser Geldsystem tatsächlich alternativlos?

Der grosse Wandel im 16. Jahrhundert:

Die Geburtsstunde unseres modernen Geldes

Ein Blick zurück ins 16. Jahrhundert lohnt sich, will man das heutige Geld verstehen; denn damals kam es zu einem grossen Systemwechsel, wie wir miteinander wirtschaften. Es entstand eine neue Gesellschaftsordnung. Durch das starke Bevölkerungswachstum waren viele Bauern aus dem Feudalwesen rausgefallen, das für alle gesorgt hatte – ähnlich wie heute in vielen Städten Amerikas Arbeitslose auf den Strassen sitzen und um Essen betteln. Auch diese Leute sind heute nicht mehr Teil der herrschenden Wirtschaftsweise.

Damals wurden den Bauern meist neue Stadtteile, «Neustadt» genannt, zugewiesen, die eigens für Zuzüger erbaut wurden. «Stadtluft macht frei», hiess es, weil der Bürger in der Stadt frei war, einer wirtschaftlichen Tätigkeit seiner Wahl nachzugehen. Dort entfaltete sich eine neue Art von Wirtschaften, und damit entwickelte sich das moderne Geld.

Aber wenn das moderne Geld historisch bedingt ist, sag’ ich mir, kann es doch auch geändert werden. Oder? Schauen Sie sich die kurze Sequenz des Videos «Im Takt des Geldes» an, um einen Eindruck für jene Zeit zu erlangen. Es war die Geburtsstunde der Geld-vermittelten Gesellschaft. Aber noch mehr. Der Titel heisst «Im Takt des Geldes», weil sich nicht nur Bewusstsein wandelte, sondern auch die unbewusste Denkform. Deshalb veränderte sich die Rhythmus-Wahrnehmung. Aber ich greife vor – bleiben wir erst mal bei der ersten Sequenz.

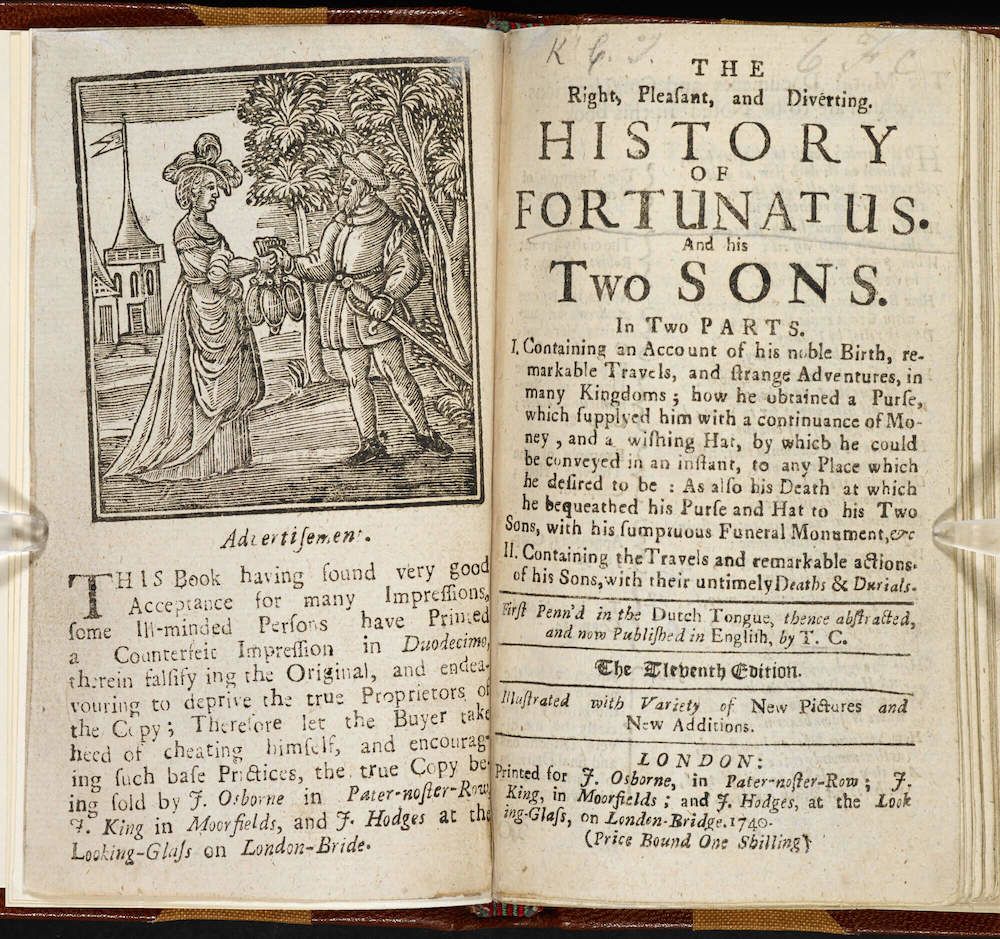

Es gab im 16. Jahrhundert mehrere Anzeichen, dass sich wirtschaftlich etwas veränderte. Dass das Volksbuch "Fortunatus" bereits 1509 gedruckt wurde, ist für mich bemerkenswert. Es zeigt die Tücken im Umgang mit dem neuen Geld, das die Bevölkerung schon früh beschäftigte. Es fängt mit dem Vater des Fortunatus an, der aus der feudalen Gesellschaft rausfällt, weil er nicht mehr genügend verdient, um seinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Dies symbolisiert den Zerfall der Feudalordnung. Sein Sohn Fortunatus wird in die Emigration gezwungen und versucht dort, wieder zu Wohlstand zu kommen. Es gelingt nicht. In tiefer Verzweiflung trifft er schliesslich Fortuna, die ihm die Wahl gibt zwischen:

- langes Leben,

- Weisheit, oder

- ein Säckel mit nie versiegenden Münzen.

Fortunatus entscheidet sich für das Letztere. Er fühlt sich mit seinem Geld sofort allmächtig und übersieht dabei die vorherrschenden gesellschaftlichen Zwänge. Als er den Grafen für drei kostbare Pferde überbietet, lässt dieser ihn ins Gefängnis werfen – denn Rechtshoheit übt der Graf aus. Das kostet ihn fast das Leben. Seine Lehre: Naivität in Gelddingen führt in den finanziellen Ruin. Ihm wird klar, dass er fortan sein Leben auf einer Lüge aufbauen muss, denn er darf das Geheimnis des «nie versiegenden Säckels» niemandem anvertrauen, nicht mal in Zukunft seiner Ehefrau. Er legt sich behutsam eine Identität zu, indem er sich einen Knecht und zwei Pferde anschafft. Auch als er später in seine Heimatstadt zurückkehrt und sich einen Palast baut, muss er sich die Identität eines Adligen konstruieren. Denn Bargeld allein hätte den Argwohn der Gesellschaft geweckt. Die adlige Lebensweise dient vor allem dazu, die Quelle seines nie versiegenden Reichtums zu kaschieren. So erwirbt er Hof und Gut eines verarmten Grafen und verfügt damit auch über Leute. Die Geschichte erzählt von vielen weiteren Wirrungen, bis schliesslich Fortunatus‘ Sohn, der mit dem Geld unvorsichtig umgeht, Säckel und Leben verliert.

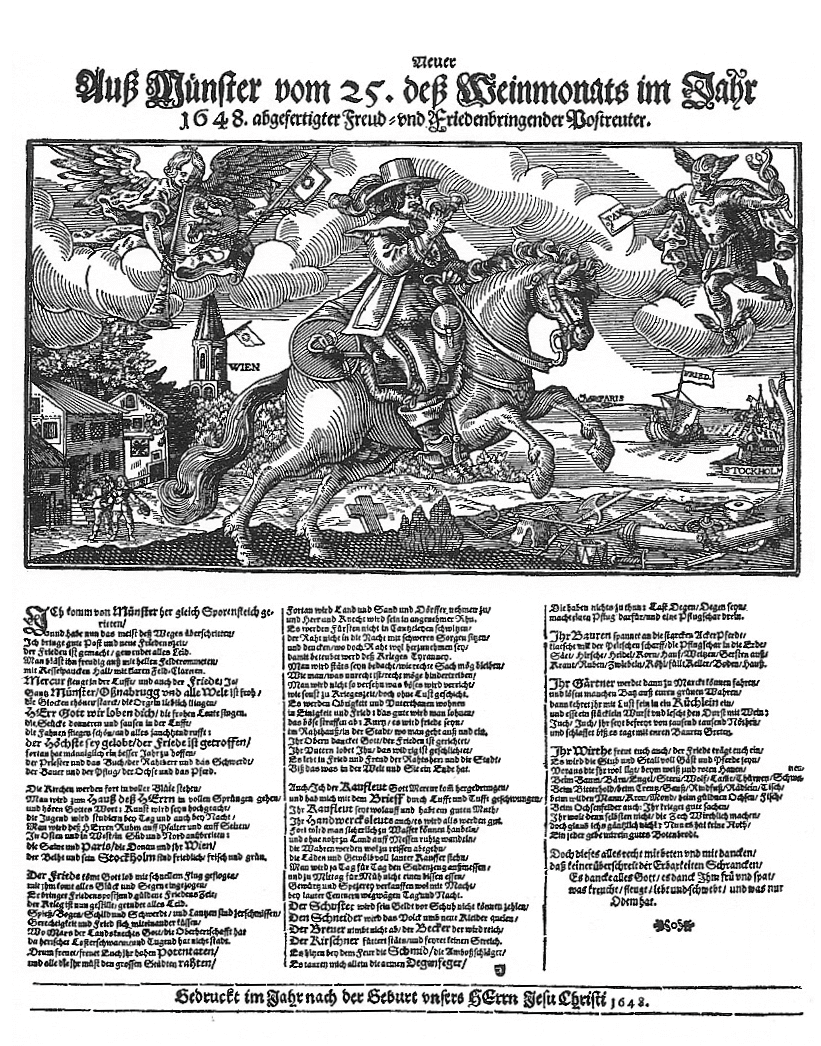

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ergab sich zum ersten Mal etwas, was vorher undenkbar war: Die europäischen Mächte zogen fast gesamthaft gegeneinander zu Felde. Der 30-jährige Krieg 1618–1648 war ein Konflikt von solch flächenhafter Ausbreitung, dass er als «der erste Weltkrieg Europas» bezeichnet werden muss. Nach 30 Jahren stand nicht mehr die alte Ordnung der Stände, von der früher die Versorgung aller abhing, im Mittelpunkt jeder Hoffnung auf Wohlergehen, sondern das Geld, von dem man nunmehr lebte.

Es lohnt sich, die kurze Darstellung des Vertrages zum Westphälischen Frieden sowie die Erläuterung des Flugblattes, das den Frieden ankündigt, zu lesen.

Der Westphälische Frieden, 1648.

Volksbuch Fortunatus, erstmals 1509 gedruckt und in viele Sprachen übersetzt.

Volksbuch Fortunatus, erstmals 1509 gedruckt und in viele Sprachen übersetzt.

Das führt uns nun zur Frage,

was vor diesem Umschwung war.

Gab es kein Geld? In traditionellen Gesellschaften gab es sehr wohl Zahlungsmittel, archaische Zahlungsmittel. Zahlungen haben aber sehr lange Zeit nicht die Bedeutung, die wir mit ihrem Begriff verbinden, nämlich dass da Geld für etwas zu zahlen wäre. Anders als von den meisten heute angenommen, liegt der Ursprung von Geld nicht im Tausch oder im Handel. Die übliche Annahme liegt darin, dass die Menschen gekauft und gehandelt hätten, wie sie es heute tun, mit dem einzigen Unterschied, dass es ursprünglich ohne Geld und stattdessen im Tausch Gut gegen Gut stattgefunden hätte. Indem die Menschen später Geld an die Stelle eines der beiden getauschten Güter eingesetzt hätten, hätten sie demnach das Geld quasi erfunden. Dass Menschen einander verkaufen, was sie brauchen, egal, ob gegen Geld oder gegen ein anderes Gut, ist historisch eine späte Erscheinung. Eske Bockelmann erklärt diesen wichtigen Unterschied in einem kurzen Video "Archaische Zahlungen".

In Gemeinschaften, die noch nicht im heutigen Sinn mit Geld umgehen, die noch nicht abhängig sind von einem Markt, auf dem sie alles nur über Geld bekommen, in solchen Gemeinschaften finden wir zwar universal verbreitet Handlungen, bei denen Dinge überreicht werden. Doch hat dieses Überreichen niemals den Charakter eines Kaufs, in dem einer dem anderen etwas gibt, um von ihm etwas anderes zu bekommen. Es hat vielmehr den Charakter einer Gabe: Die Menschen überreichen Dinge in Zusammenhang mit einem Verpflichtetsein, das sie gegeneinander empfinden. Die Verpflichtung wird durch die Gabe ausgedrückt, bestärkt und erneuert. Die Gabe muss erwidert werden, aber nicht so, wie es dem Geld und dem Kauf entspricht, indem die eine Gabe durch die erwiderte Gabe eingelöst und aufgehoben würde. In unserer Kultur überlebt davon nur die Tradition des Mitbringsels. Eske Bockelmann erklärt dieses Verpflichtetsein im folgenden kurzen Video "Gaben".

Kurzvideos:

Was hatte sich nach dieser Umwälzung geändert?

Kurzvideos:

Seit der Entstehung von Städten in Mitteleuropa und der nachlassenden Kraft der Feudalordnung strömten immer mehr Menschen in die Städte. Sie dienten nicht mehr einem Lokalherr, sondern waren frei, jeglicher wirtschaftlicher Tätigkeit nachzugehen. Die Leute waren aber gezwungen, gewisse Waren und Dienstleistungen zu kaufen, weil sie nicht mehr alles selber produzieren konnten. So entwickelten sich die verschiedensten Berufe, und damit kam unsere Vorstellung von Kaufen und Verkaufen auf, zuerst noch zögerlich, dann wurde es Alltag. Hier ein kurzes Video von Eske Bockelmann über diese neue Art des Austauschs. Kaufen und Verkaufen (Video, 4 Min.)

Mit dem Kaufen und Verkaufen veränderte sich auch das Denken des Menschen. Der Wandel der Denkform ist der Schlüssel, um zu verstehen, was das Geld mit uns macht – und was es mit der Welt macht. Geld beschäftigt unser Denken, wir denken viel ans Geld und müssen viel ans Geld denken. Immerhin leben wir heute alle davon, wir brauchen Geld zum Leben und müssen unser Leben lang auch viel ans Geld denken. Wollen wir Geld als Denkform erkennen, müssen wir nicht nur darauf stossen, dass wir an Geld denken, sondern auch darauf, dass wir in Geld denken. Was das heisst und welche Bedeutung dies hat, ist im folgenden Video erklärt. Knapper als in sieben Minuten könnte ich diesen wichtigen Mechanismus nicht darlegen.

Ein gutes Beispiel, wie dieses neue Denken die wirtschaftlichen Aktivitäten beeinflusste, stellt Kaspar Stockalper dar.

Sein imposantes Schloss steht immer noch in voller Pracht in Brig im Wallis. Für mich ist Stockalper der Prototyp des neuen, erfolgreichen Unternehmers, der aber Vor- und Nachteile in die Welt bringt. Sein Erfolg ist beeindruckend. Aber offensichtlich ist es auch die engste Verzahnung von Politik und Geschäft, die sich gegenseitig bedingen, begünstigen und hochschaukeln. Stockalper ist skrupellos, seine Methoden verbinden Drohungen, Patronage, Begünstigung, Schmiergelder, Stimmenkauf und blanke Bestechung. Widersprüche gibts in Stockalpers Universum nicht. Er ist überzeugt, dass irdisches Gewinnstreben und himmlische Seligkeit aufs Engste zusammenhängen. So ist er stolz darauf, dass das Anagramm seines Namens übersetzt heisst: Gottes Günstling soll die Gewinne abschöpfen.

Dazu hat Helmut Stadler zwei exzellente Artikel verfasst, die wir im Booklet «Stockalper» mit seiner Erlaubnis abdrucken und die sich lohnen gelesen zu werden.

Stockalper im 17. Jahrhundert, CEO von Goldman Sachs im 20. Jahrhundert: dieselbe Aussage und Überzeugung. Zufall oder System?

Stockalper im 17. Jahrhundert, CEO von Goldman Sachs im 20. Jahrhundert: dieselbe Aussage und Überzeugung. Zufall oder System?

Die kapitalistische Idee wurde von Europa in die weite Welt hinausgetragen.

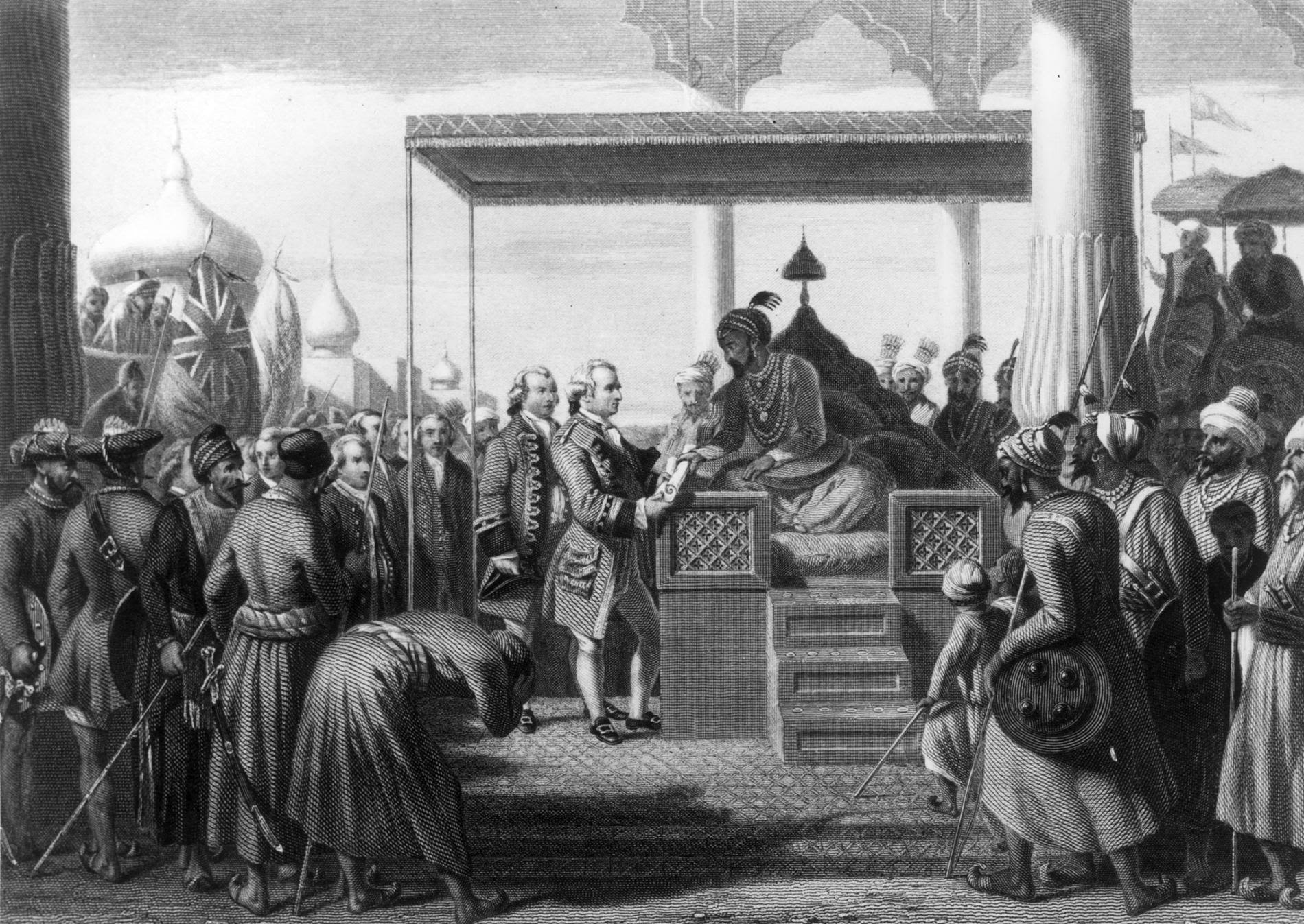

Wirtschaftlich ist sie eine Erfolgsstory, aber von Anfang an begleitet von Schattenseiten. Beste Illustration dazu bietet die East India Company, die um 1600 in London gegründet wurde und schliesslich im 18. Jahrhundert den Grossteil Indiens erobert hatte. Sie war die mächtigste Gesellschaft der Welt, mit eigener Armee, Land und quasi Monopol auf den Handel mit Tee. William Dalrymples Bestseller «The Anarchy. The relentless Rise of the East India Company», London 2019, präsentiert die gründlichste Analyse dieser Ereignisse.

Ist der Kapitalismus nun alternativlos?

Am Anfang dieser Schrift präsentierte ich eine gründliche Analyse mit dem Verdikt, dass der Kapitalismus alternativlos ist. Dies haben wir hinterfragt, indem wir geschichtlich zum Ursprung unseres Geldsystems gelangt sind, die Umwälzungen um 1600 beschrieben und die Chronik der Ereignisse erwähnt haben. Der Kapitalismus erzeugt Gewinner und Verlierer, und in einem gewissen Ausmass wird dies von der Bevölkerung akzeptiert. Gegen den Kapitalismus sprechen meiner Meinung nach aber zwei Faktoren: erstens die Spaltung in Arm und Reich, zweitens der Wachstumszwang.

Dazu ein kurzes Video von Eske Bockelmann, der es in vier Minuten auf den Punkt bringt. Spaltung in Arm und Reich (Video, 4 Min.)

Ein wichtiger Faktor ist auch der dauernde Wachstumszwang in der globalen Wirtschaft. Das war im Frühjahr 2020 besonders offensichtlich, als der Lockdown die Wirtschaft weltweit teilweise lahmlegte – mit fatalen Kollateralschäden. So hatten es sich die Politiker wohl nicht vorgestellt. Da lohnt es sich, die Gedanken von Goethe in Faust II nochmals zu konsultieren und darüber nachzudenken. Natürlich ist Goethes Faust II mit der Wette um das «Verbot des Verweilen» bestens bekannt, aber in Finanzkreisen erwähnt man diese Achillesferse des Kapitalismus kaum, weil es nicht wahr sein darf. Im Frühjahr 2020 war es aber bitterer Ernst und fortan weiss jeder, dass ein kleiner Virus diese Achillesferse jederzeit treffen kann. Faust und das «Verbot des Verweilens»

Die Alternative

Ich bin der Meinung, dass Reformen des Kapitalismus langfristig nicht zum Ziel führen. Es ist wie beim Umweltschutz: Wir versuchen den Naturschutz in die bestehende Denkweise zu integrieren und wollen die Natur aus kapitalistischer Sicht bewerten, ihr einen Geldwert zusprechen. Dann wundern wir uns, dass die Massnahmen z.B. gegen die Erderwärmung so schleppend vorankommen, auf alle Fälle nicht genügend schnell, um die Hitzekatastrophe zu verhindern. Prof. Harald Lesch zeigt, warum es schnelles Handeln braucht:

Die meisten Geldreformen sind zu zögerlich, ähnlich wie beim Klimaschutz. Ich bin der Meinung, dass die Kur radikaler sein muss.

Da wir Geld oder den Kapitalismus nicht durch Volksabstimmung oder Regierungsdekret abschaffen können, scheint mir die Lockerung des staatlichen Geldmonopols die praktische Lösung zu sein. Graduell, versteht sich, durch Regierungsbeschluss. Denn eine Lockerung des Geldmonopols, die weltweit koordiniert sein muss, bringt viele Veränderungen mit sich, namentlich bei den Einnahmen des Staates. Es führt letztendlich zu einer neuen Art von Staat. Und es würde einen Vorgang in Bewegung setzen, der nötig ist, um radikale Änderungen zu implementieren.

Lieber früher als später, und an dieser Diskussion möchte ich gerne partizipieren. Ich plädiere dafür, dass neue Formen von Tauschmitteln, wie Libra und Bitcoin, zugelassen werden, ohne die Beträge in die jeweilige Nationalwährung umzurechnen. Ich bin überzeugt, dass dies zu einer starken Belebung der wirtschaftlichen Tätigkeiten führen wird, auch wenn diese nicht der staatlichen Kontrolle unterliegen.